Наши Церкви и наши народы прошли много испытаний Предстоятель Ассирийской Церкви Востока Святейший Католикос-Патриарх Мар Ава III возглавляет эту древнюю кафедру всего два года и уже дважды посетил Россию. В ноябре 2023 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ о награждении Католикоса «за большой вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами» государственной наградой России — орденом Дружбы. О тесных связях русского и ассирийского народов, диалоге Русской Православной Церкви и Ассирийской Церкви Востока и целях своего служения Святейший Мар Ава рассказал в интервью «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.

9 апреля 2024 г. 14:00

«Небесные пещеры»: духовное значение пещерных монастырей в истории православного монашества Пещерные храмовые комплексы известны с IV века и встречаются почти на всей территории православного мира. Это уникальные памятники природно-культурного ландшафта и неотъемлемая часть литургического наследия Православия. С чем было связано их появление? Каковы корни этого духовного опыта и необходимые условия для создания пещерного монастыря? Об этом уникальном явлении рассказывает Петр Юрьевич Малков, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. PDF-версия.

14 марта 2024 г. 15:00

Верный cвидетель (Притч. 14, 25) В этом году исполнилось 45 лет со дня кончины митрополита Никодима (Ротова), 12 лет (1960–1972) возглавлявшего Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата в сложное для Церкви время хрущевских гонений и раннего застоя. Выросший в обычной советской семье и, несмотря на это, мечтавший с юности о монашестве, митрополит Никодим принял постриг в 18 лет. За свою непродолжительную земную жизнь он успел сделать очень многое для Русской Православной Церкви. Обладая талантом дипломата, митрополит Никодим приобрел всемирную известность и глубокое уважение своей преданностью вере Христовой, а также экуменической, миротворческой и патриотической деятельностью. Его трудами Русская Церковь обрела особый авторитет не только среди Поместных Православных Церквей, но и в христианском мире в целом. Его усилиями вступление Русской Церкви в 1961 году во Всемирный Совет Церквей стало плодотворным, способствуя широкому и убедительному свидетельству об истине Святого Православия. Анализу этого периода деятельности выдающегося иерарха посвящена статья старшего преподавателя Московской духовной академии иерея Илии Письменюка. PDF-версия.

3 ноября 2023 г. 13:00

Имейте добрую память Восьмого сентября 1943 года в Москве состоялся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, на котором ее Предстоятелем был избран Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский). Со дня этого события прошло 80 лет, время совсем краткое с точки зрения вечности и в то же время исключительно судьбоносное и насыщенное событиями в религиозной жизни православного народа нашего Отечества. PDF-версия.

21 октября 2023 г. 13:00

Молитвами первых преподобных: делегация монашествующих Русской Православной Церкви посетила святыни Египта Ровно 55 лет назад, 25 июля 1968 года, делегация Русской Православной Церкви во главе с архиепископом Минским и Белорусским Антонием (Мельниковым) приняла участие в торжествах Коптской Церкви в честь 1900-летия мученической кончины апостола и евангелиста Марка и освящения кафедрального собора святого Марка в Каире. Святейший Патриарх Алексий I в послании Патриарху Коптскому Кириллу VI тогда отметил: «Мы уповаем на упрочение взаимосвязей между нашими Церквами в будущем». Слова Святейшего оказались пророческими: с того времени отношения Русской и Коптской Церквей успешно развиваются. PDF-версия.

24 июля 2023 г. 16:00

Митрополит Абрахам МАР СТЕФАНОС: «Мы во многом единодушны» Делегация Маланкарской Церкви, принявшая участие в заседании Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью, посетила Россию 24-27 апреля 2023 года. По итогам заседания был принят Меморандум, касающийся дальнейшего развития основных направлений двустороннего сотрудничества. О том, как проходит диалог двух Церквей, какие стратегические задачи удается решать, как живут христиане в Индии и почему русская святая XX века блаженная Матрона Московская нашла отклик в индийской душе, митрополит Абрахам Мар Стефанос, глава епархии Великобритании, Европы и Африки Маланкарской Церкви, рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.

23 июня 2023 г. 15:00

Понять русскую душу через молитву В 1906 году вышло первое издание классической книги богослужебных текстов на английском языке Orthodox Service Book («Православный богослужебный сборник»). Она представляет собой сборник чинопоследований и молитв, переведенный с церковнославянского на английский язык известным американским филологом Изабель Флоренс Хэпгуд. Ее судьба поразительным образом тесно переплелась с судьбами великих людей России: Патриарха Тихона, когда он еще был архиепископом Алеутским и Северо-Американским, праведного Иоанна Кронштадтского, русских писателей Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, а также святых Американской Церкви. История о том, как начался путь Изабель Хэпгуд к переводу православного богослужения, которым до сих пор пользуются православные общины Северной Америки, — в нашем специальном материале. PDF-версия.

18 мая 2023 г. 14:00

Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год Недавно у Церкви появился еще один живой пример для подражания — решением Священного Синода от 25 августа 2022 года в список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской было включено имя священноисповедника Михаила Союзова. Он был настоятелем Князь-Владимирского собора в Петрограде, осужден по делу «о сопротивлении изъятию церковных ценностей» и скончался в тюремной больнице 19 октября 1922 года.

11 октября 2022 г. 13:30

Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год Преображение Господне — событие евангельской истории, открывшее ученикам Спасителя Его истинную Божественную природу. После Фавора слова проповеди Христа приобрели иной смысл и иное звучание: в свете Преображения учение Христа наполнилось светом вечности. Много позже ученики будут проповедовать не отвлеченное нравственное учение, но приблизившееся Царствие Небесное, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни (1 Ин. 1, 1).

29 июля 2022 г. 13:00

Циничная афера на уровне государства Одним из распространенных стереотипов советской историографии изъятия храмового имущества в 1922 году являлся тезис о всенародной поддержке этой антицерковной кампании государства. И хотя изъятие ценностей часто проходило в форме грабежа и почти всегда на фоне волнений среди верующих, многие ученые до сих пор уверены: широкие слои народа с пониманием отнеслись к тому, что Церковь должна отдать властям все, что у нее есть, включая священные сосуды. Мифы об изъятии церковных святынь, порожденные советскими пропагандистами столетие назад, на основе новых архивных данных «Журналу Московской Патриархии» прокомментировал научный сотрудник Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ, кандидат философских наук, кандидат богословия священник Сергий Иванов. PDF-версия.

22 июля 2022 г. 11:00

|

ЖМП № 10 октябрь 2011 /

8 ноября 2011 г. 01:00

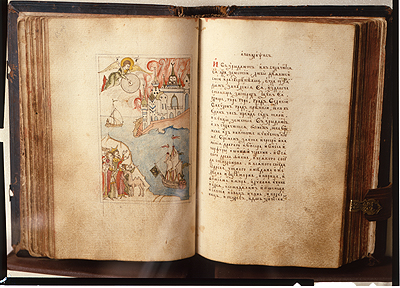

Михаил Селезнев: Переводу нужен диалог с читателемПеревод Ветхого Завета многие считают удачным и, прежде всего, с точки зрения филологических достоинств. О задачах и особенностях своей работы «Журналу Московской Патриархии» рассказывает Михаил Георгиевич Селезнев, возглавлявший перевод с 1996 по 2010 год.

— Михаил Георгиевич, зачем нужен еще один перевод Библии на русский язык? - Конечно, синодальный перевод занимает особое место в нашей истории: он был Библией российских христиан в годы самых тяжелых гонений на Церковь. Старые пожелтевшие книжки бережно хранились в семьях (помню, как хранила старое дореволюционное Евангелие моя бабушка) . Но проблемы с пониманием синодальной Библии, несомненно, есть. Особенно Ветхого Завета. В нашей Церкви исключительно редко встречаются люди, которые прочитали бы весь Ветхий Завет. Отчасти это связано с объемом ветхозаветного канона, отчасти — со сложностью текстов для понимания, но отчасти — с очень тяжелым языком перевода, который безо всякой нужды затемняет то, что в оригинале сказано вполне ясно. Люди предпочитают знакомиться с содержанием Ветхого Завета по пересказам, по «Детским Библиям», но не по синодальному переводу. Чего стоит такая фраза, как Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем (Дан. 7, 1)! Это очень неуклюжая, буквальная, сбивающая с толку калька арамейского текста. С другой стороны, заметим, при всем своем буквализме, авторы синодального перевода взяли и вставили в текст безо всякого основания слово «пророческие» (такого слова в этом стихе нет ни в еврейской Библии, ни в греческой, ни в славянской). Новозаветная часть синодального перевода (по крайней мере Евангелия) в этом отношении существенно лучше ветхозаветной — видно, что над ней трудились больше и с большей любовью.

— Вы ставили перед собой задачу заменить синодальный перевод? — Синодальный в России (не де-юре, а де-факто) имеет статус общенационального перевода, как Лютеровская Библия в Германии или King James Version для англоязычных стран. Этот статус — показатель того, что перевод вошел в жизнь народа и Церкви. Такой статус переводу не могут присвоить ни переводчики, ни издатели. Когда работаешь над переводом такого текста, как Библия, очень остро ощущаешь несовершенство того, что у тебя получается. Лучше, чем кто бы то ни было, я понимаю, как сильно еще переводы Ветхого Завета, над которыми мы работали и которые в июне этого года были опубликованы РБО, нуждаются в доработке или переработке. Причем, конечно же, это должно происходить в диалоге с читателем, с современной культурой, с традицией, с Церковью.

— Перевод сделан для «культуры» или для Церкви? — Думаю, неправильно ставить вопрос: или — или. Такой подход предполагает само собой разумеющимся, что Церковь живет в своего рода гетто. Что она, во-первых, про науку ничего не знает и знать не хочет (поэтому церковный перевод по определению не может быть научным), а, во-вторых, говорит не на литературном русском языке, а на каком-то своем поддиалекте (поэтому церковный перевод в принципе не может быть литературным). По-моему, это всё глубоко неверно. Библия церковной традиции не должна жить в своем гетто, в изоляции от современной науки, от литературного русского языка. Она должна рождаться в диалоге традиции с современностью, с современной филологической и исторической наукой, с языком современной русской культуры. Если перевод не будет учитывать всё, что знает современная историко-филологическая наука, то значит, диалог не состоялся. Если читатель скажет: «Это не русский литературный язык, а дурной подстрочник» значит, диалог не состоялся. Но не менее важно, чтобы перевод был воспринят читателем как продолжение традиции в другое время, в другую эпоху, на другом языке, но именно как продолжение, а не отвержение. Если перевод будет сколь угодно научным, литературным и прекрасным, но при этом читатель скажет: «Всё хорошо, только перед нами не Библия, а что-то другое», это тоже означает, что диалог традиции и современности не состоялся. Чтобы этого избежать, нужно обсуждение: какие моменты новизны в библейском переводе приемлемы для живой традиции, а какие нет? Научный перевод не нуждается в предварительном обсуждении, нужно лишь, чтобы переводчик был профессионалом, по-настоящему хорошо знал языки и комментарии. Литературный перевод тоже не нуждается в предварительном обсуждении — это авторский перевод, автор имеет право на свое видение и стиль. Однако если мы говорим о переводе, который продолжает традицию, то обсуждение необходимо. Диалог традиции и современности невозможен без диалога переводчика и читателя. С этой точки зрения хорошо, что публикация наших переводов Библейским обществом инициировала такое обсуждение.

— Что нового в новом переводе? — Во-первых, я и мои коллеги-ветхозаветники стремились учесть то, что появилось в библейской науке за последние 130 лет. Это и кумранские рукописи, чтения которых во многих случаях аутентичнее чтения других источников. Это и открытия библейской археологии, благодаря которым мы лучше представляем себе историческую географию Палестины, материальную культуру древних евреев, их образ жизни. Это и сравнительно-семитологические исследования, которые объясняют нам значение многих ранее неясных слов древнееврейского языка. Это и литература соседних народов, которая проливает свет на то, как жили и мыслили люди древнего Ближнего Востока, а древний Израиль был частью этого мира (нередко мы видим прямые литературные параллели). Всего этого не знали и не могли знать люди середины XIX века. Во-вторых, мы хотели передать библейский текст языком современной русской литературы (не имею в виду язык улицы). Ведь стиль синодального перевода был задан переводами РБО начала XIX века, это еще язык допушкинской эпохи (так его и охарактеризовал специалист по истории церковнославянских переводов и изданий Библии И.Е. Евсеев). Важно, что, когда ты читаешь Библию в оригинале, поражаешься разнообразию стилей, литературных манер, голосов, которые звучат в подлиннике; скажем, в книге Бытия мы встречаемся с очень пестрым узором самых разных жанров, стилей. Это и торжественные богословские пассажи, и бытовые сцены, и поэзия, и законодательные отрывки. Одной из важнейших задач для нашего перевода было попробовать передать эти разные голоса древнего текста разными голосами современного текста. И, наконец, мы стремились опираться на современную теорию перевода, систематически отойдя от того стремления к пословности, которое в ряде случаев характерно для синодального перевода: буквальный перевод древнееврейских фразеологизмов был бы ложью.

— Не разрывает ли современная теория традицию? — Никоим образом. Стремление отойти от пословного перевода в сторону смыслового явственно присутствует и в синодальном переводе, но там оно носит не до конца последовательный, не систематический характер. Скажем, в книге Чисел в описании переписи еврейского народа вместо буквального перевода «подними голову сынов Каафовых» мы видим в синодальном переводе вполне понятное, отнюдь не буквальное исчисли сынов Каафовых (Чис. 4, 2). Таких мест, где авторы синодального перевода уходят от буквализма и следуют нынешним теориям перевода, намного больше, чем принято думать. В книге Бытия еврейский текст, который буквально звучал бы: «Я поднимаю твое лицо и к делу сему», передан в синодальном переводе: в угодность тебе Я сделаю и это (Быт. 19, 21); еврейская идиома «поднять твое лицо» не калькирована, а переведена по смыслу. В книге Притч мы читаем вполне удобовразумительный перевод «если будут говорить: иди с нами, сделаем засаду для убийства», а не кальку сделаем засаду для крови (Притч. 1, 11). Однако семью стихами ниже та же еврейская идиома передана буквально: делают засаду для их крови (Притч. 1, 18). Примеры смыслового, а не буквального перевода мы можем во множестве видеть уже в древнейшем библейском переводе — в Септуагинте. Так что речь совершенно не идет о чем-то неслыханном или о разрыве с традицией. Скорее о более осознанном и последовательном применении тех переводческих принципов, которые встречаются и в традиционных переводах Библии.

— Хотели бы вы что-то изменить в своем переводе? — С возрастом приходит опыт и, хочется надеяться, чуть больше мудрости. Еще с возрастом приходит чуть больше консерватизма. Поэтому, перечитывая свои переводы, я думаю, что то или иное место сейчас перевел бы по-другому. Сергей Сергеевич Аверинцев говорил про свои библейские переводы — «черновики черновиков». Так я и на наши тексты смотрю. Синодальный перевод, можно сказать, готовился семьдесят лет — сперва были переводы Библейского общества начала XIX века, потом переводы отца Павского, Макария (Глухарева), пробные публикации в журналах. Я уверен, что и опыт нашей работы не пропадет. Сейчас стало очевидно, что текст нужно было с самого начала готовить к публикации с подробными комментариями, особенно там, где перевод отличается от синодального. После выхода нового перевода мне всё время задают вопросы: «Почему, в отличие от синодального перевода, вы перевели такое-то место иначе?» На все вопросы такого рода не ответишь ни на лекции, ни в Интернете. На них должен был бы отвечать подробный комментарий к переводу. И, конечно, публичное обсуждение текстов — тот самый диалог, о котором я выше говорил, — должно было бы начаться раньше, например, двенадцать лет назад, когда тоненькими книжками стали выходить предварительные публикации первых наших переводов Бытия, Исхода, Иова, Притч, Экклезиаста. Но тогда было другое время. Честно говоря, тогда я и представить себе не мог, что вопросы нового перевода Библии будут обсуждаться на страницах «Журнала Московской Патриархии».

8 ноября 2011 г. 01:00

Также читайте:

HTML-код для сайта или блога:

|

Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год Каждому дается. Действующий в Церкви Святой Дух преподает ее чадам дары благодати и укрепляет в самоотверженных трудах ради служения ближнему. И каждый находит здесь то, что близко его сердцу, что на пользу, а оттого и споро делается и приносит спасительный урожай.

26 апреля 2024 г. 18:00

Святитель Феофан Затворник и его богословское наследие В 2010 году Издательским советом Русской Православной Церкви была начата работа по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, в 40 томах. Этот проект не имел аналогов в церковно-издательской практике. Проделана трудоемкая работа по сбору сведений о жизни и деятельности святителя Феофана, которая нашла отражение в подготовке и издании «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского», дополняющей собрание сочинений. В этом году исполняется 130 лет со дня преставления ко Господу святителя Феофана Затворника (в миру Георгия Васильевича Говорова; 1815–1894). О первом опыте издания полного собрания творений русского святого «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, председатель Научно-редакционного совета по изданию Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. PDF-версия.

15 апреля 2024 г. 17:00

Протодиакон Владимир Ганаба 24.07.1934–26.11.2023 26 ноября 2023 года на 90-м году жизни отошел ко Господу клирик Троицкого кафедрального собора города Подольска протодиакон Владимир Ганаба.

11 апреля 2024 г. 16:10

|