Помочь встрече человека в Богом Святая Земля последние тридцать лет, несмотря ни на что, остается одним из самых популярных направлений для православных паломников из России и стран СНГ. Люди из множества уголков бывшего СССР преодолевают немалыерасстояния, чтобы посетить места,связанные с жизнью Спасителя.На подворьях Русской духовной миссии всегда рады гостям. В чем особенность жизни обителей земли Обетованной, с какими трудностями сотрудникам Миссии пришлось столкнуться в период пандемии и какое значение имеют русские храмы в Палестине, рассказывают насельники подворий и просто наши соотечественники. PDF-версия.

25 апреля 2022 г. 17:00

Семинарии — по ранжиру Решением Священного Синода Русской Православной Церкви (см. журнал № 115 от 29 декабря 2021 года) Учебному комитету поручено опубликовать рейтинг высших духовных учебных заведений за прошлый год. Это беспрецедентное решение: прежде подробная информация о ранжировании духовных семинарий и академий и принципах подсчета показателей эффективности их работы доводилась только до преосвященных архиереев и администраций самих учебных заведений. «Журнал Московской Патриархии» попросил прокомментировать данные последнего рейтинга духовных школ заместителя председателя комитета протоиерея Валентина Васечко. PDF-версия.

12 апреля 2022 г. 17:00

Моли спасти Отечество твое, и вся притекающия к раце мощей твоих Миллионы верующих более 80 городов России и Беларуси смогут молитвенно приложиться к мощам благоверного Александра Невского в год 800-летия со дня его рождения. Крестные ходы с частицами мощей князя пройдут от Бреста до Южно-Сахалинска, от Ленинградской области до Владикавказа. Проект реализуется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира. PDF-версия.

20 июля 2020 г. 16:30

Брянск — Севск — Карачев: паломничество по главным святыням Брянскую епархию не отнесешь к землям, сильно исхоженным православными паломниками. Тем не менее маршруты как для индивидуальных, так и для групповых туров здесь можно составить очень интересные и весьма насыщенные. Предлагаем свой вариант, включающий областную столицу и два райцентра. PDF-версия

22 ноября 2019 г. 15:59

Пешком к преподобному Сергию К Игумену земли Русской в Троицкий монастырь издавна течет людская река. В прежние времена паломники традиционно шли туда пешком. Но уже больше века Сергиев Посад прочно интегрирован в транспортную систему страны, и сейчас пешее паломничество к преподобному Сергию выглядит экзотикой. Группа энтузиастов решила изменить это представление, занявшись обустройством пешеходной тропы из Москвы до Троице-Сергиевой лавры. Фактически авторы этого начинания стоят у истоков новой общественной инициативы — создания многокилометрового пешего пути, преодоление которого рассчитано не на одни сутки: ничего подобного в России нет. Корреспондент «Журнала Московской Патриархии» анализирует этот опыт и делится собственными рекомендациями по правильной подготовке к такому паломничеству. PDF-версия

4 октября 2019 г. 16:59

Паломничество из Тамани в Дивноморское Это путешествие на автомобиле можно уместить в единственный выезд — тем более летний (когда световой день долог), да еще и разнообразить его отдыхом на пляже. А можно растянуть на несколько суток, посещая каждый из пунктов отдельно. Все храмы по пути следования легкодоступны и фактически стоят на одной автотрассе Е-97. А начнем мы наш путь с древней Тьмутаракани — с Таманского полуострова.

7 июня 2019 г. 16:50

В Переславле-Залесском состоится Международный историко-культурный форум Международный историко-культурный форум состоится в Переславле-Залесском, в здании Переславского епархиального управления на территории Феодоровского женского монастыря. Главная его задача привлечь внимание широкого круга общественности к истории, памятникам и святыням Переславской земли. Его мероприятия планируется провести в три этапа: 27 марта, 19 и 20 июня и 27 ноября.

26 марта 2019 г. 14:53

Пеший крестный ход Многолюдные и многодневные крестные ходы в России стали неотъемлемой частью современной православной культуры. Строгого определения крестного хода в уставных документах нет. Именно поэтому в последние годы он приобрел самые разнообразные и неожиданные формы — от традиционных пеших и водных до велосипедных и мотоциклетных. Но поскольку подлинный крестный ход — это прежде всего молитва и труд, то сосредоточимся в этот раз именно на пеших ходах. Их организаторы за последние 20 лет накопили колоссальный опыт, который внимательно изучил «Журнал Московской Патриархии». PDF-версия

25 декабря 2018 г. 13:50

На «Спасе» стартует документальное роуд-муви о святынях русского Православия Генеральный директор и генеральный продюсер телеканала Борис Корчевников характеризует сериал «Святыни России» как беспрецедентный на отечественном ТВ — и по жанру, и по содержанию. Первый сезон проекта включает 14 фильмов, девять из которых уже готовы к показу (о Ленинградской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, а также о Карелии, Санкт-Петербурге и Подмосковье), а пять находятся в работе (о российской столице, Владимирской, Калужской, Нижегородской и Ярославской областях).

4 октября 2018 г. 15:58

|

ЖМП № 12 декабрь 2014 /

28 декабря 2015 г. 15:25

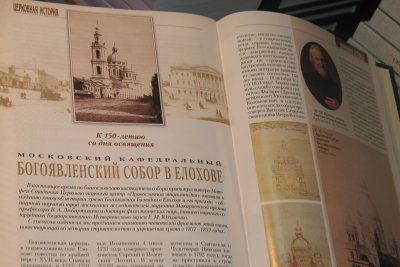

Церковное краеведение: основные правила и типичные ошибкиКАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ НА ПРИХОДЕ ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ СВОЕГО ХРАМА К числу приоритетных направлений приходской деятельности церковное краеведение сегодня отнести трудно. Заложенный в нем колоссальный миссионерский потенциал пока еще не задействован в полной мере. Почему это происходит? Каковы основные ошибки в организации краеведческой деятельности на приходах и как их избежать? Об этом «Церковный Вестник» беседует с членом совета Московского общества краеведов Валерием Любартовичем. — Валерий Анатольевич, каким образом кандидат технических наук пришел к церковному краеведению? — Случилось это сравнительно недавно, во время моей профессорской деятельности в родном Московском государственном университете инженерной экологии. Дело в том, что вообще-то краеведением я увлекся уже в сильно зрелом возрасте. До определенного момента к москвоведению был достаточно холоден. Интерес к городской истории пробудила годичная стажировка в Вечном городе в 1978–1979 годах. Когда в буквальном смысле ходишь по самой истории, трудно не проникнуться уважением к ее знатокам. А мне повезло с гидами: повсюду сопровождали друзья, энциклопедически осведомленные об историческом наследии Рима и очень увлеченно о нем рассказывавшие. Но тот всплеск развития не получил. Практическим москвоведением пришлось заняться невольно. В начале 1990-х годов повсюду в вузах, и наш не исключение, слабо себе представляли, какие предметы преподавать студентам в качестве гуманитарных. И ректор Михаил Генералов попросил меня подготовить экспериментальный курс истории вуза, включающий, естественно, и историографию занимаемой ныне университетскими корпусами местности. Я с успехом читал этот курс, а его методическая разработка быстро и довольно неожиданно для меня самого выросла в самостоятельное историческое исследование «Дворец Куракиных на Старой Басманной и его культурное пространство». В организационном плане помогла специфика моей работы. Будучи деканом вечернего факультета и по натуре «жаворонком», я иногда имел возможность посвящать первую половину дня поиску архивной информации о Басманных слободах, изучению старых путеводителей. Как, наверное, для каждого краеведа, подобный образ жизни скоро стал для меня привычным. Но еще удивительнее оказалось, что комплексно историю этой московской местности никто не изучал. Были неплохие работы, касавшиеся конкретных исторических эпох или отдельных зданий, кварталов, а также весьма поверхностные их «сведения воедино». И хотя Басманные слободы — не мой родной район (я родился на 1-й Мещанской улице, а живу на шоссе Энтузиастов), я внимательно, пласт за пластом, прокапывал и прощупывал здешнюю историю, и передо мной открывались интереснейшие эпизоды — к примеру, как Достоевский ходил в гости к своей родной сестре по этому самому двору, который мы наблюдаем из окна университетской библиотеки... И теперь из едва ли не спонтанно зародившейся деятельности возник целый экскурсионный маршрут, соединивший два главных наших учебных корпуса — здесь, на Старой Басманной, и по Большой Семеновской улице. Экскурсии, правда, по нему я не вожу, это трасса скорее умозрительная. Но наглядная составляющая у нее тоже присутствует, причем в первую очередь обучающая, ориентированная как раз на студентов (тем более среди них сейчас очень много жителей Подмосковья и иногородних, с российской столицей совершенно не знакомых). «Пока в течение 15 минут едете на 25 троллейбусе из одного корпуса в другой, — обычно говорю я им, — обращайте внимание на знаменитые исторические здания, читайте московскую историю, связывайте воедино дом Василия Пушкина, дворец Мусина-Пушкина, особняк Рокотова, Богоявленский собор, лефортовские кварталы и дворцы...» К церковному же краеведению как венцу этой темы я пришел также почти случайно. До поры до времени соответствующие сведения у меня не были систематизированы. А в начале 2000-х годов главный редактор Православной энциклопедии Сергей Кравец, хорошо знавший мои работы, предложил написать для своего издания статью о Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. И уже после ее выхода в свет настоятель собора протопресвитер Матфей Стаднюк предложил взяться за серьезную монографию, посвященную этому храму. Я предложил в качестве соавтора главного научного сотрудника отдела рукописей Государственного исторического музея (ГИМ) Елену Юхименко — одного из авторитетнейших ученых, специализирующихся на русской средневековой книжности и на старообрядчестве (в истории этого района Москвы важную роль сыграл церковный раскол, и обойти эту тему было бы неверно). Два года спустя за этот труд1 мы были удостоены патриарших грамот. — Как вы оцениваете современное состояние церковного краеведения? Чего не хватает, чтобы полностью задействовать этот важный ресурс в популяризации истории нашей Церкви, — желания, знаний? — Желание как раз присутствует. В Москве сейчас практически любой приход занимается подготовкой печатных изданий об истории храма. Но во что эта деятельность выливается на практике? Как правило, в числе прихожан есть довольно много людей, умеющих соединять отдельные слова в связный текст, причем некоторые способны делать это на достаточно высоком уровне. А вот навыками поиска авторитетных источников в научной или научно-популярной литературе они обладают крайне редко, в архивы или не умеют обращаться, или не имеют туда доступа (сейчас в Государственный архив РФ (ГАРФ), в Российский государственный архив древних актов, в отдел рукописей ГИМ попасть не так просто). В итоге сведения, как правило, берутся в Интернете или в непроверенных печатных источниках. И мы имеем поток малоинформативных изданий, которые в большей степени посвящены архитектурным описаниям того или иного церковного здания. Но эти данные известны давно, еще с советских времен, когда вещать о том или ином храме на широкую аудиторию вообще-то и позволялось только в публикациях архитектурной направленности. А где причт, истории служивших священников? Где благотворительные организации, где приходская недвижимость, где биографии замечательных прихожан? Где почитаемые святыни храма? Увы, об азах поиска этой информации у подавляющего большинства любителей московской истории представление самое поверхностное. Есть, правда, иключения, но их мало. Например, достойные издания готовит столичный Никольский приход в Покровском (настоятель — благочинный храмов Богоявленского церковного округа архимандрит Дионисий (Шишигин)). Но отцу Дионисию повезло: в числе прихожан оказалась москвичка с очень хорошим опытом и навыками архивной работы. А в целом мало кто понимает, в какие именно архивы за какими документами следует обращаться. — Куда в таких случаях вы посоветуете обращаться? — Например, биографии дореволюционных священников надо запрашивать в 203-м фонде Московской духовной консистории (Центральный исторический архив Москвы). Строительство, реконструкцию и реставрацию храмов лучше всего отслеживать по документам Центрального государственного архива научно-технической документации Москвы и Главного исторического архива в Санкт-Петербурге, где хранятся фонды синодальных учреждений (туда до революции подавались все проектные бумаги). Занимаетесь потерями Церкви в годы гонений — идите в Московский областной архив. Разыскиваете сведения по новейшей истории послевоенной эпохи — обращайтесь в ГАРФ, где содержится фонд Совета по делам религий. Это первое важнейшее направление работы. Второе — запись устных рассказов ныне здравствующих прихожан-долгожителей и долго прослуживших на приходе священников, изучение их личных архивных документов. Так, при сборе информации о Богоявленском соборе мне удалось взять двухчасовое интервью у митрополита Питирима (Нечаева; †2003). Можете себе представить, какой пласт уникальных сведений о соборе он сообщил! Ценнейшие материалы передал многолетний прихожанин собора доктор филологических наук Евгений Верещагин. Здесь стоит только начать: люди услышат, что добросовестная исследовательская группа собирает свидетельства очевидцев для благого дела, и ценные собеседники сами на вас выйдут. К примеру, при работе над монографией нам удалось познакомиться с дочерью священника Иоанна Березкина — в начале 1920-х годов настоятеля собора, позднее отстраненного от дел и отправленного на покой. Причем оказалось, что эта женщина живет буквально напротив собора! Монография в тот момент, правда, уже находилась в типографии, но вдогонку мы дали об этом публикацию в «Журнале Московской Патриархии»2. К сожалению, часто бывает, что документы о том или ином периоде приходской деятельности отсутствуют абсолютно. Так, в Богоявленском соборе по объективным причинам (вины самой приходской организации в этом нет) оказался утрачен весь архив периода настоятельства отца Николая Колчицкого3. Пришлось опрашивать свидетелей. И от самого отца Матфея Стаднюка я услышал потрясающую фабулу возвращения в собор мощей святителя Алексия в 1947 году4. В результате мы смогли впервые описать и опубликовать эту историю — с первоначальным обращением Патриарха Алексия I в Совет по делам религий, с ночным путешествием накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы единственного на тот момент находившегося в распоряжении Патриархии грузовика за мощами в Успенский собор Московского Кремля... В самостоятельный сюжет вылилась история нескольких рак для мощей — сначала временной; затем деревянной, вырезанной московскими мастерами братьями Ворносковыми; и, наконец, сменившей ее металлической, изготовленной на авиазаводе, расположенном по проспекту Буденного. Работая над ней, совершенно случайно я узнал из архива историка Церкви Михаила Губонина (†1971) о полузабытом факте: оказывается, надгробие над могилой Патриарха Сергия в соборе стало последним творением зодчего Алексея Щусева! Вот такие «мелочи», которыми судьба обязательно вознаградит исследователя за добросовестность и настойчивость, и сделают его труд интересным, причем безо всякого ущерба для научности и без крена в сторону «жареных» фактов. Нельзя пренебрегать еще двумя важнейшими моментами, способными пролить свет на отдельные эпизоды приходской истории. Во-первых, не забывайте разговаривать с реставраторами-профессионалами и обращаться в орган по охране памятников, где, возможно, хранятся ценнейшие документальные свидетельства реконструкций и перестроек зданий разных эпох. Во-вторых, необходимо воспользоваться таким полезным ресурсом, как составленная в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ) база данных по репрессиям советского времени в отношении священства (тем более что в Архив ФСБ всех желающих с улицы сейчас не пускают). Наконец, необходимо найти специалиста по церковным облачениям, по предметам малой пластики в убранстве, по иконописи. Самостоятельно определять ничего нельзя: ни иконы, ни паникадила, ни облачения, каким бы очевидным ни казалось решение! — К сожалению, сегодня не существует общемосковской площадки, где заинтересованным лицам можно было бы всё это объяснить. — Увы, это так. В программу Рождественских чтений иногда включается секция по церковному краеведению, но представляемые там доклады отрывочны, несогласованны и малоубедительны. По-моему, назрела необходимость в центре церковного краеведения, где всеми этими знаниями можно было бы обмениваться, обучать начинающих историков-любителей. Тем более в Москве есть такой мощный резерв, как студенты кафедры краеведения и москвоведения Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета. Вполне реально их привлечь для описания храмов в рамках преддипломной практики и дипломных проектов. Возможно, надо действовать сообща с такими авторитетными школами, как ПСТГУ, Российский Православный университет, московская Сретенская семинария. — Вы упомянули об одном самостоятельно разработанном экскурсионном маршруте из Басманной слободы в Лефортово. Пешеходные экскурсии по старой Москве снискали огромную популярность еще в советское время, в последние же годы спрос на них сильно вырос. Например, два масштабных проекта — «Выход в город», официально курируемый городской администрацией, и народный «Москвоход» — не испытывают недостатка в желающих. А вот аналогичные программы религиозного туризма как в столице, так и в провинции находятся в лучшем случае в зачаточном состоянии. Как вы думаете, почему? — Монастырские паломнические службы работают активно — они предлагают качественные экскурсии практически во всех московских обителях. Но их программы исчерпываются монастырскими территориями и ориентированы на паломников. Вероятно, до поры до времени всех это устраивало. Но сегодня очевидно: деятельностью в столь узких рамках ограничиваться больше нельзя. Какие интересные экскурсии можно было бы проводить по церковной Москве, включая в них различные монастырские ансамбли и старинные приходские храмы! Увы, насколько мне известно, попытки Паломнического центра Московского Патриархата и Синодального отдела по монастырям и монашеству сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки ни к чему не привели. А жаль, ведь это отменная возможность заинтересовать невоцерковленную аудиторию и даже некрещеную молодежь Православием, священной историей России, воспитывать их в духе Христа и приобщать к вере. Ведь поначалу многие молодые люди элементарно боятся в храм зайти! А с экскурсией сделать это и не страшно, и вроде бы даже «ни к чему не обязывает». На мой взгляд, Церковь должна этим серьезно заняться. Уверен: недостатка в гидах-энтузиастах, которые смогли бы в верном ключе подать материал экскурсантам, не будет. Их только нужно объединить. На первых порах можно было бы организовать постоянно действующий семинар под руководством сведущего в московской церковной истории авторитетного священника. Среди исследователей и любителей московской старины такие занятия также будут невероятно популярны! ПРИМЕЧАНИЯ: 1 Любартович В.А., Юхименко Е.М. Собор Богоявления в Елохове. История храма и прихода. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2004. 2 Любартович В.А. Пасхальная радость, пронесенная через жизнь // ЖМП. 2010. № 5. 3 Колчицкий Николай, прот. (впоследствии протопресвитер) († 1961) — настоятель собора с 1924 г. 4 См.: Любартович В. «Исторический факт огромной важности...»: К 55-летию перенесения мощей святителя московского Алексия в Богоявленский патриарший кафедральный собор в Елохове // ЖМП. 2003. № 1. СПРАВКА. Валерий Анатольевич Любартович родился в 1944 г. в Москве. Кандидат технических наук, профессор Московского государственного машиностроительного университета, заслуженный работник высшей школы РФ. Лауреат Макариевской премии I степени за 2001 год в номинации «История Москвы» (работа «Дворец Куракина на Старой Басманной и его культурное пространство»). Награжден орденами Преподобного Сергия Радонежского и Преподобного Серафима Саровского III степени.

28 декабря 2015 г. 15:25

Также читайте:

HTML-код для сайта или блога:

|

Святитель Феофан Затворник и его богословское наследие В 2010 году Издательским советом Русской Православной Церкви была начата работа по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, в 40 томах. Этот проект не имел аналогов в церковно-издательской практике. Проделана трудоемкая работа по сбору сведений о жизни и деятельности святителя Феофана, которая нашла отражение в подготовке и издании «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского», дополняющей собрание сочинений. В этом году исполняется 130 лет со дня преставления ко Господу святителя Феофана Затворника (в миру Георгия Васильевича Говорова; 1815–1894). О первом опыте издания полного собрания творений русского святого «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, председатель Научно-редакционного совета по изданию Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. PDF-версия.

15 апреля 2024 г. 17:00

Протодиакон Владимир Ганаба 24.07.1934–26.11.2023 26 ноября 2023 года на 90-м году жизни отошел ко Господу клирик Троицкого кафедрального собора города Подольска протодиакон Владимир Ганаба.

11 апреля 2024 г. 16:10

Схиархимандрит Варсонофий (Радута) 01.09.1938 – 08.01.2024 8 января 2024 года на 86-м году жизни преставился ко Господу старейший клирик Оренбургской епархии схиархимандрит Варсонофий (Радута).

11 апреля 2024 г. 16:00

|