Святая бригада В условиях активных военных действий помощь врачей и сестер милосердия в больницах и госпиталях Донбасса оказалась неоценимой. Ирина Худякова, сестра милосердия госпитального отделения Свято-Димитриевского сестричества при Первой градской больнице, побывала на новых территориях уже несколько раз. По роду деятельности она — социальный работник, ухаживает за пожилыми людьми и инвалидами. О духовной миссии сестер милосердия в военных госпиталях в Донбассе и о том, почему она стала добровольцем, Ирина рассказала «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.

12 марта 2024 г. 13:30

Священник Владимир Суханов: «Военным госпиталям не хватает сестер милосердия» Перед поездкой добровольцем в госпитали Донбасса каждая сестра милосердия должна пройти собеседование со священником, ответственным за духовное окормление госпиталей на новых территориях. Какие требования предъявляются к ним и почему сестрам не благословляется говорить с ранеными о таинствах, каких характерных ошибок следует избегать и что самое главное в их служении, рассказал ответственный за духовное окормление госпиталей Москвы и Московской области настоятель храма Живоначальной Троицы в детской больнице святого Владимира в Сокольниках иерей Владимир Суханов. PDF-версия.

5 марта 2024 г. 14:00

Достучаться до сердец и приобщить воинов к святым таинствам Церкви Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» о том, как священнослужители несут пастырское служение в зоне специальной военной операции, какие задачи решают и каковы перспективы увеличения штата военных священников. PDF-версия.

9 января 2024 г. 15:00

Вера должна быть осознанной Редакция «Журнала Московской Патриархии» получает письма читателей, в которых они просят рассказать об одном из направлений служения Русской Православной Церкви. Иногда кто-то делится сокровенным или повествует о своей судьбе. Мы получили письмо от человека, который 15 лет провел в колонии строгого режима за совершенное преступление. Оказавшись в заключении в самом начале жизненного пути, человек не отчаялся, не озлобился на мир и сумел вернуться к полноценной жизни. Он пришел к Богу, смог сохранить свою личность и найти возможность для духовного образования. Как это произошло? Где он обрел силы для покаяния, хотя считал свой приговор несправедливым? Предлагаем и вам прочитать эту историю. PDF-версия.

29 декабря 2023 г. 14:00

Не лечить, не спасать, а вести ко Христу Психоневрологические интернаты (ПНИ) — это государственные учреждения, где живут дети и взрослые с хроническими психическими расстройствами, которым необходим постоянный уход. Иерей Иоанн Бакушкин окормляет подопечных психоневрологического интерната «Добрый дом «Коломенский» уже 19 лет. Его педагогическое и психологическое образование, помноженное на пастырский опыт, помогает найти подход к людям с психическими заболеваниями, дать им возможность обрести поддержку и опору в православной вере. Как объяснить особенному ребенку, что такое ад, как говорить с воспитанниками ПНИ о Боге, в какие «ловушки» могут попасть волонтеры и что такое эффективная программа катехизации, священник рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.

17 ноября 2023 г. 14:00

Возврат церковного имущества — долг государства перед Церковью Русской Православной Церкви возвращены икона Святой Троицы преподобного Андрея Рублева и рака святого благоверного князя Александра Невского. Святейший Патриарх Кирилл назвал оба этих события историческими. Так постепенно восстанавливается историческая справедливость: отнятые у Церкви святыни и имущество снова переходят под ее омофор. Какими правовыми актами сегодня регулируется передача имущества и святынь Церкви, что позволило большевистской власти сто лет назад придать легитимность грабежу церковного имущества, в каком правовом статусе теперь находятся икона «Святая Троица» и рака Александра Невского, «Журналу Московской Патриархии» рассказала руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега). PDF-версия.

30 октября 2023 г. 14:30

Помоги человек человеку Церковь Христова — собрание верующих людей, возглавляемое Господом Иисусом Христом. Одна из Его заповедей — возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22, 39). А если ближний в данный момент нуждается в твоей поддержке и внимании? Заботу и помощь тем, кому она необходима, оказывают благочиния, храмы, сестричества, благотворительные столовые Московской митрополии. Курирует эту работу Межъепархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Все социальные отделы епархий работают в тесном сотрудничестве с профильными государственными и общественными учреждениями и с Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. PDF-версия.

26 июля 2023 г. 17:00

Наше правило — не отказывать никому Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского, — крупнейшее медицинское учреждение Русской Православной Церкви. Основанная 120 лет назад как небольшая лечебница с богадельней, сегодня она представляет собой многопрофильный медицинский центр, в традиции которого уход за неизлечимыми больными. Последние несколько лет больница приобрела особую значимость для общества и Церкви: в период пандемии коронавируса ее врачи круглосуточно работали в «красной зоне», а сейчас регулярно оказывают помощь пострадавшим в Донбассе. О прошлом и настоящем церковной клиники, ее миссии и служении «Журналу Московской Патриархии» рассказал Алексей Заров, главный врач и директор больницы святителя Алексия. PDF-версия.

21 июля 2023 г. 15:00

Протоиерей Марк Ермолаев: «Долг пастыря — укрепить бойца в вере» Протоиерей Марк Ермолаев — председатель Отдела по взаимодействию с вооруженными силами Московской митрополии. В интервью нашему изданию он рассказал о взаимодействии Церкви и силовых структур и о главных задачах военных священников. PDF-версия.

15 июня 2023 г. 14:00

На войне как на войне Военный капеллан Димитрий Василенков из Санкт-Петербурга неоднократно бывал в зонах активных боевых действий. Еще в 2000-е годы он духовно окормлял отряды спецназа и подразделения разведки различных силовых структур, участвовавших в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, а в 2008 году сопровождал российские Вооруженные силы во время операции по принуждению Грузии к миру. Его опыт оказался востребован и во время проведения специальной военной операции на Украине, поэтому в течение последнего года отец Димитрий был несколько раз командирован в Донбасс в зону боевых действий. «Журналу Московской Патриархии» священник рассказал, с чего следует начинать день в зоне военного конфликта, как за пять минут изложить личному составу правила духовной безопасности на войне и почему для него важно самому проводить занятия по тактической медицине для бойцов. PDF-версия.

8 мая 2023 г. 15:30

|

ЖМП № 6 июнь 2019 /

10 июля 2019 г. 14:06

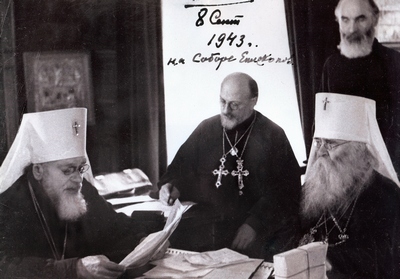

Строить будут после меняК 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ ПАТРИАРХА СЕРГИЯ (СТРАГОРОДСКОГО) Личность и деятельность Святейшего Патриарха Сергия, автора известной «Декларации», и сегодня вызывает горячие споры. Немало нелестных эпитетов в свое время досталось архипастырю и от современников. Между тем именно Патриарху Сергию было доверено управление церковным кораблем, когда религия была врагом государства, а Церковь оказалась на грани уничтожения. Чего стоил ему этот компромисс с властью, через какие испытания пришлось пройти, почему решение Патриарха сохранить Церковь оказалось единственно верным, размышляет доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Кострюков. PDF-версия. 1917 год, ставший началом войны государства против Церкви, отразился на жизни каждого священнослужителя. Кроме уничтожения духовенства, начальный период коммунистической власти был ознаменован и рядом антицерковных кампаний — осквернением святых мощей, изъятием церковных ценностей и созданием органами ГПУ обновленческого раскола. Не обошли эти скорби и митрополита Сергия. Признание обновленческого Высшего церковного управления (ВЦУ) — прискорбный факт его биографии. 16 июня 1922 года, через месяц после ареста Патриарха Тихона, митрополит Сергий, архиепископы Евдоким (Мещерский) и Серафим (Мещеряков) издали «Меморандум трех», в котором призвали верующих подчиниться раскольникам1. В момент признания митрополитом Сергием ВЦУ иерарх находился под арестом, так что строптивость могла кончиться для него тюремным сроком. Напрашивается вывод, что иерарх в лучшем случае был сломлен, а в худшем — рассчитывал получить от признания ВЦУ какие-то выгоды. Отпадение и покаяние Но не будем спешить с выводами. Далеко не все, признавшие обновленцев в 1922 году, были карьеристами и циниками. Достаточно вспомнить, что после ареста Патриарха Тихона законная иерархия Российской Церкви оказалась вне закона, поминовение Святейшего могло стоить свободы, а то и жизни. Примерно половина архиереев в тот момент сочла, что другого выхода, кроме подчинения обновленцам, не осталось. Нельзя не учитывать и тот факт, что публике официальные источники доносили информацию в искаженном виде. Широким кругам было неизвестно, что Патриарх Тихон всего лишь передал лидерам раскола право регистрации входящих документов до прибытия в Москву Местоблюстителя митрополита Агафангела (Преображенского). Сами раскольники громогласно заявляли, что получили от Святейшего всю полноту власти, представляли себя радетелями за Церковь и обещали созвать Поместный Собор2. Спустя год святитель Тихон вышел на свободу, и началось возвращение в Церковь заблудших. Факт их временного отпадения после принесения покаяния был покрыт любовью. Многие затем засвидетельствовали верность Церкви ревностным служением, исповедничеством и мученичеством, некоторые из покаявшихся причислены к лику святых — священномученики Александр (Трапицын), Анатолий (Грисюк), Антоний (Панкеев), Иаков (Маскаев). Было принято и публичное покаяние митрополита Сергия, тем более что его общение с обновленцами оставалось формальным и за своего они его так и не признали. В тяжелые месяцы заключения Патриарха Тихона митрополит Сергий оставался для раскольников ненадежным и даже «опальным». Последующие два года митрополит Сергий сумел показать, что покаяние его было искренним и с обновленцами он распрощался навсегда. Неслучайно Патриарший Местоблюститель священномученик Петр (Полянский), не исключая свой арест, назначил своим заместителем именно митрополита Сергия. В декабре 1925 года священномученик Петр был заключен под стражу, начался период его скитания по тюрьмам, закончившийся расстрелом 10 октября 1937 года. Конец 1925 года стал для митрополита Сергия началом нового жизненного этапа. Фактически с этого времени, кроме нескольких тюремных месяцев конца 1926 — начала 1927 года, будущий Патриарх был бессменным главой Российской Церкви. 1926 год был отмечен борьбой с новым расколом — григорианским, а также попытками Церкви нормализовать отношения с государственной властью. В 1926 году митрополит Сергий подготовил проект своей «Декларации». Проект «Декларация» Необходимо помнить, что до «Декларации», изданной в 1927 году, митрополит Сергий написал «проект Декларации» от 1926 года (далее — проект)*. В этом проекте митрополит Сергий не скрывал противоречий между христианством и коммунистической идеологией, отрицал возможность использования Церкви в фискальных и экзекуторских целях. Однако при этом твердо заявлял, что православный христианин должен быть «образцовым гражданином какого угодно государства, в том числе и советского», и обещал государству полную лояльность3. Этот проект был разослан архиереям Российской Церкви для обсуждения. Надежда на то, что таким способом удастся наладить отношения с атеистической властью, была наивной. Свободная Церковь, стоящая вне борьбы «красных» и «белых», богоборческому режиму была не нужна. В конце 1926 года митрополит Сергий оказался в заключении. Поводом для ареста стало его участие в тайных выборах Патриарха. После освобождения иерарха в апреле 1927 года наступил период, именуемый «вторым заместительством». Ради обеспечения Церкви спокойного существования митрополит решил идти на широкие компромиссы. Понимал ли заместитель, какой страшной силе ему придется противостоять, что компромиссы не гарантируют благополучия Церкви? Осознание того, что милостей от государства ждать не придется, несомненно, было. В 1927 году иерарха посетил Стефан Ляшевский, впоследствии протоиерей. Пастырь вспоминал, что высказал тогда надежду когда-нибудь увидеть владыку Патриархом. Однако митрополит возразил: «Нет, это не моя миссия, я призван только лишь спустить церковный корабль на тормозах, чтобы он не разбился вдребезги. Строить будут после меня»4. За что благодарить? 29 июля 1927 года митрополит Сергий и состоящий при нем Временный Патриарший Синод издали послание об отношении к существующей гражданской власти, известное под именем «Декларации». Текст нового документа уже отличался от его проекта и тоже был разослан по епархиям. Но уже не для предварительного обсуждения, а как руководство к действию. Через некоторое время «Декларация» была опубликована и в «Известиях». Митрополит Сергий указывал цель своей политики: сохранение Церкви, нормализация отношений с советской властью. «Декларация» указывала на необходимость соработничества на благо народа и обещала полную лояльность правительству. Цель митрополита была благая, однако многие формулировки документа были навязаны извне, а потому вызывали смущение, а то и возмущение у части духовенства и мирян. Например, указание, что Церковь находится на стороне государства, выглядело неприемлемо по причине прямой враждебности советской администрации к религии вообще и Православной Церкви в частности. Возмущение вызвала и благодарность митрополита Сергия в адрес государства за «внимание к духовным нуждам православного населения», и обещание оправдать оказанное доверие5. «За что благодарить? — писали митрополиту Сергию киевские священники. — За неисчислимые страдания последних лет? За храмы, попираемые отступниками? За то, что погасла лампада преподобного Сергия? За то, что северная наша обитель стала местом непрекращающихся страданий? За эти мучения, за кровь митрополита Вениамина и других убиенных святителей?»6 «С декларацией Сергия я не согласен, — говорил на допросе в 1929 году священномученик епископ Василий (Зеленцов). — В частности, не согласен с тем, что советская власть есть от Бога, тогда как она уничтожает все, что есть Божьего на земле»7. Разошлись во мнении с митрополитом Сергием и другие видные иерархи Российской Церкви: священномученики Кирилл (Смирнов), Серафим (Звездинский), Дамаскин (Цедрик), святители Агафангел (Преображенский), Виктор (Островидов) и Афанасий (Сахаров). Но у митрополита Сергия были и сторонники. Священномученик Иларион (Троицкий), например, не усматривал в документе ничего противного учению Церкви и умолял паству сохранять ее единство. Сторону митрополита Сергия заняли также священномученики Фаддей (Успенский), Серафим (Чичагов), святитель Лука (Войно-Ясенецкий) и другие. На долгие годы политика митрополита Сергия, выраженная в «Декларации», стала камнем преткновения для православных, разделила между собой достойнейших святителей, пастырей, монахов и мирян. Строгая централизация Позиция противников митрополита Сергия понятна — сосуществование Церкви с открытыми гонителями, выполнение их воли ничего хорошего ей не сулило. Но нельзя не понять и сторонников нового курса. Займи митрополит более жесткую позицию в отношении государства, оно, вероятно, окончательно ликвидировало бы остатки тихоновского духовенства, оставив в качестве «законной Церкви» лишь обновленческий раскол. Такой вариант не представляется фантастичным. Не будем забывать, что к концу 1920-х годов обновленцы, именовавшие себя «Православной Российской Церковью», стали понимать непопулярность модернистских идей и постепенно отказывались от некоторых скандальных новшеств. Глава раскольников «митрополит» Виталий (Введенский), рукоположенный еще до раскола, носил титул «Московского и Коломенского» и внешне ничем не отличался от архиереев тихоновского направления. Целые регионы — Северный Кавказ, Кубань, Сибирь — были обновленческими. В довершение ко всему раскол поддерживал Константинополь. Разобраться в ситуации могли лишь те, кто жил духовной жизнью, в то время как малоцерковный народ нередко ориентировался не на каноническую чистоту, а на то, какой храм был ближе к месту их проживания. Кроме того, митрополит Сергий был убежден, что Церковь не может полностью уйти на нелегальное положение, что жестокий государственный режим не оставит в покое «катакомбы», в то время как легальная церковная структура может не только выжить, но и пережить коммунистическую диктатуру. Поскольку Соборы атеистическая власть созывать не разрешала, единственным условием жизнеспособности Церкви митрополит Сергий считал строгую централизацию иерархической власти во главе с одним руководителем. Безбожная пятилетка Однако новый курс митрополита Сергия успокоения Церкви не принес. «Трагедия митрополита Сергия, — напишет годы спустя Патриарх Алексий II, — заключается в том, что он пытался “под честное слово” договориться с преступниками, дорвавшимися до власти»8. Действительно, самые страшные годы были впереди. Укрепление у власти Сталина в конце 1920-х годов стало началом наступления на Церковь. Согласно подсчетам, если принять за 100 % число арестов по церковным делам в 1926 году, то в 1927 году показатель будет 171 %, в 1928 году — 235 %, в 1929 году — 807 %, в 1930 году — 2 204 %. В каждый последующий год арестовывалось в полтора, а то и в три раза больше, чем в предыдущий9. По всей стране взрывались кафедральные соборы, когда-то подчеркивавшие русский, православный облик наших городов. Количество снесенных и поруганных храмов и монастырей измерялось тысячами. В 1927 году были закрыты Серафимо-Дивеевский монастырь, а также Успенская Саровская пустынь и Нило-Столобенский монастырь, обращенные в колонии для осужденных. В 1929 году был превращен в музей атеизма собор Страстного монастыря в Москве. В том же году стал изолятором для заключенных московский Донской монастырь. В 1929–1930 годах были разрушены кремлевские монастыри — Чудов и Вознесенский. В 1930 году была закрыта Киево-Печерская лавра. 13 июля 1931 года ЦИК СССР под председательством М. И. Калинина принял решение о сносе Храма Христа Спасителя. Не спасло храм и то, что он к тому времени принадлежал обновленцам. 5 декабря всенародная святыня была превращена в груду развалин, обломки вывозили в течение полутора лет. Коммунистические вожди вознамерились построить на этом месте Дворец Советов (420 м в высоту), увенчанный огромной (75 м) статуей Ленина. В 1932 году «Союз воинствующих безбожников» установил свой пятилетний план работы. В годы «безбожной пятилетки» планировалось искоренить веру в Бога полностью. В первый год должны были быть закрыты оставшиеся духовные школы (к тому времени таковые были только у обновленцев). Во второй год планировалось массово закрыть большинство храмов, запретить издание религиозных сочинений, закрыть производство предметов культа. В третий год — выслать оставшихся священно- и церковнослужителей за границу. В четвертый год — закрыть последние храмы. В пятый год — закрепить успехи. К 1 мая 1937 года «имя Бога должно быть забыто на всей территории СССР»10. Игрушка в руках Сталина Пытаясь спасти хотя бы что-то, митрополит в феврале 1930 года согласился поставить подпись под интервью советским и иностранным корреспондентам. В тексте говорилось об отсутствии гонений, о том, что томящиеся в тюрьмах представители духовенства страдают не за веру, а за государственные преступления, что храмы закрываются «по желанию населения», а иногда и по просьбам верующих. В настоящее время установлено, что интервью составлялось членом Президиума ЦИК Вячеславом Молотовым и председателем «Союза воинствующих безбожников» и Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП(б) — ЦК ВКП(б) Емельяном Ярославским. Редактировал текст лично Сталин11. Появившиеся в печати интервью не могли не вызвать возмущения и противодействия. Например, за границей предпринял ряд антисоветских шагов митрополит Евлогий (Георгиевский), вскоре перешедший в юрисдикцию Константинополя. Русская Зарубежная Церковь, отказавшаяся от подчинения митрополиту Сергию еще в 1927 году, теперь разорвала с ним и молитвенное общение, продолжив считать главой Российской Церкви митрополита Петра (Полянского)12. Можно только догадываться о чудовищной душевной боли, которую испытывал митрополит Сергий. Возглавлять Церковь и не иметь возможности воспрепятствовать беззакониям и богохульству — тяжелейшая мука. «Я не могу осуждать митрополита Сергия, — говорил в те годы проживавший в Болгарии святитель Серафим (Соболев), — так как, если бы я был на его месте, я бы, может быть, гораздо хуже поступил». По словам святителя, митрополит Сергий «может быть, больше страдает и мучается, чем митрополит Петр»13. Действительно, в отличие от Местоблюстителя, находившегося в заключении и разделявшего со всеми тяготы гонений, митрополит Сергий внешне казался свободным. За эту иллюзию свободы он должен был платить молчаливым наблюдением за уничтожением Церкви. А гонения приобретали все больший масштаб. Планы советского руководства создать «бесклассовое общество» стали главной причиной Большого террора, обрушившегося на страну в 1937–1938 годах. Духовенство стояло в списке ликвидируемых на одном из первых мест. Следствием истребления духовенства стало то, что к сентябрю 1939 года Церковь имела всего лишь около 200 приходов и четырех иерархов, находившихся на кафедрах. Еще хуже была ситуация у обновленцев. Буквально каждую минуту ожидал ареста и митрополит Сергий. Дело против него уже было заведено. Монахини, прислуживавшие в доме митрополита в Бауманском переулке, по вечерам покидали его, опасаясь несущего гибель «черного воронка». И если бы тяжелобольному владыке стало плохо, скорую помощь ему никто бы не вызвал. В течение 1937–1938 годов было уничтожено все его окружение, в том числе родная сестра и келейник. Посетивший митрополита архиепископ Пантелеимон (Рожновский) вспоминал, как в комнату, где они беседовали, неожиданно вошел человек: «Автомобиль ожидает вас. — Ах да, пойдем осматривать наши храмы московские, — сказал митрополит Сергий архиепископу и тихо добавил: — Владыко, помолитесь прежде, не я вас везу храмы осматривать, а нас везут… Куда нас завезут, сам не знаю»14. Но не только в этом была трагедия первоиерарха. Он не мог не понимать, что его держат на свободе только с целью демонстрировать миру «свободу» Церкви, что он становится игрушкой в руках Сталина. Находясь под угрозой гибели, потеряв всех близких и став свидетелем продолжающегося уничтожения Церкви, митрополит именовал коммунистический режим «богоустановленной властью» и возглашал о единстве народа и «вождя». Призрачная свобода Но, наверное, именно тогда появились первые положительные результаты политики митрополита Сергия. На первом этапе Второй мировой войны в 1939–1940 годах к Советскому Союзу были присоединены обширные области Западной Украины, Западной Белоруссии, Молдавии и Прибалтики. Храмы и монастыри, находившиеся на этих территориях, вошли в подчинение Московской Патриархии. То, что государство передало власть над ними митрополиту Сергию, а не обновленцам, уже означало, что обновленческий проект в целом закрыт. А затем была Великая Отечественная война, эвакуация руководства Русской Церкви из Москвы, служение в Симбирске, патриотические воззвания, сборы средств на нужды Красной армии, наконец, возвращение в столицу и известная встреча со Сталиным в сентябре 1943 года, знаменовавшая собой новый этап церковной истории. Архиерейский Собор, собравшийся в переданном Патриархии здании в Чистом переулке, 8 сентября избрал митрополита Сергия Патриархом Московским и всея Руси. 12 сентября состоялась его интронизация. Но считать, что миссия архипастыря закончилась, было бы преждевременно. Дав Церкви некоторую свободу, советское государство позаботилось, чтобы эта свобода не выходила за жестко установленные рамки. Так, 28 ноября 1943 года вышло постановление Совнаркома о порядке передачи храмов. Согласно документу местные власти могли отклонять просьбы верующих о передаче здания храма. Положительного решения местное руководство принимать не могло — в данном случае разрешение давал только Совет по делам Русской Православной Церкви. Часто бывало, что местные власти не возражали против открытия церкви, но в Москве считали иначе. Таким образом, открытие новых приходов, возвращение церквей и молитвенных домов строго дозировалось, более 70 % ходатайств об открытии храмов было отклонено. И битва за открытие церквей в тот момент только началась. Тем не менее понемногу число приходов Московского Патриархата стало увеличиваться. До 1948 года государство все-таки передало Церкви 1 297 церквей и один монастырь (Троице-Сергиеву лавру), после чего снова развернула кампанию по их закрытию15. Помимо борьбы за храмы у Московской Патриархии были и другие заботы. В течение 1943–1944 годов Патриарх Сергий постарался максимально увеличить число архиереев и заместить кафедры по всей стране. 12 сентября 1943 года после долгого перерыва вышел первый номер «Журнала Московской Патриархии». Всего в том году вышло четыре номера журнала, а со следующего выходило по 12 номеров в год. Началась нормализация отношений с Поместными Церквами, прежде всего с Грузинской Церковью, общение с которой было разорвано в 1917 году. 14 мая 1944 года Святейший Патриарх Сергий совершил последнюю в своей жизни Литургию, за которой был рукоположен во епископа Можайского архимандрит Макарий (Даев). Вечером того же дня Патриарх обсуждал с протопресвитером Николаем Колчицким вопросы к предстоящему заседанию Синода. На следующий день Патриарх проснулся в 6 часов утра. Когда в 6 часов 50 минут к нему зашел келейник архимандрит Иоанн (Разумов), он застал первоиерарха мертвым. Причиной смерти стал инсульт. *** В чем заслуга перед Церковью Патриарха Сергия? Принеся большие жертвы, вызвав массу нареканий в свой адрес, он все же сделал великое дело — сохранил законное преемство от Патриарха Тихона, сберег церковные структуры. Святейшему Сергию было суждено быть Патриархом и жить в условиях относительной свободы недолго — всего восемь месяцев. Сказанные им в 1927 году слова «строить будут после меня» оказались пророческими. Строить ему действительно почти не пришлось. Приходится слышать, что компромиссная позиция владыки Сергия была неправильной, нужно было уходить в катакомбы, чтобы потом, в 1990-е годы, выйти на открытое служение. Позволю себе не согласиться с таким мнением. Уже упоминавшийся выше протоиерей Стефан Ляшевский вспоминал, что в 1920-е годы вопрос о полном уходе в катакомбы обсуждался архиереями Русской Церкви. Немалое число иерархов, среди которых были, например, священномученики Серафим (Чичагов) и Петр (Зверев), пришли к выводу, что такой путь был красивой, но нежизнеспособной фантазией — для этого не было ни людей, ни практической возможности16. Жизнь подтвердила опасения этих святителей. Мощное оппозиционное движение в Русской Церкви поначалу сложилось, но его лидеры были раздавлены катком репрессий в 1930–1940-е годы. Постепенно в мир иной ушли и остальные архипастыри, не согласившиеся на компромисс. Взамен исповедников в «катакомбной» среде не без участия советских спецслужб стали появляться мошенники наподобие Серафима Поздеева. В послевоенные годы мощный поток бескомпромиссного служения постепенно высох и к 1990-м годам не представлял собой даже ручья. Такой же могла быть судьба и всей Православной Церкви. То, что в десятилетия советского безбожия приносилась Бескровная Жертва, пусть тихо, но все же звучала проповедь, а люди имели возможность принимать крещение и последнее напутствие, — всем этим мы обязаны тяжелому компромиссу, на который решился в свое время Святейший Патриарх Сергий.

ПРИМЕЧАНИЯ 1 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943 гг. / Сост. М. Губонин. М., 1994. С. 218–219. 2 Иванов С. О причинах передачи св. Патриархом Тихоном канцелярских дел группе священников в мае 1922 г. // Вестник ПСТГУ. 2011. Серия II: 3 (40). С. 17–36. * Проект послания митрополита Сергия (Страгородского) к верующим. 10 июня 1926 г. // ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263. Л. 20–21. Машинописная копия (см.: URL: istmat.info/node/34537). 3 Акты Святейшего Тихона... С. 474–475. 4 Ляшевский С., прот. Русские православные церкви заграницей (церковно-исторический очерк) // Архив Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле. Фонд “Liashevkii” B. 2, F. 14. С. 1. 5 Акты Святейшего Тихона... С. 509–513. 6 Алчущие правды. Материалы церковной полемики 1927 г. М., 2010. С. 169–170. 7 Дамаскин (Орловский), игум. Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь. Тверь, 2005. С. 336. 8 Святейший Патриарх Алексий II: Принимаю ответственность за все, что было // ЖМП. 1991. № 10. С. 5–6. 9 Мазырин А., иерей. 1927 год в истории Русской Православной Церкви // Алчущие правды. С. 86. 10 Цыпин В., прот. История Русской Церкви 1917–1997. М., 1997. С. 196–197. 11 Курляндский И. Сталин и «интервью» митрополита Сергия советским корреспондентам в 1930 г. // Российская история. 2010. № 2. С. 158. 12 Определения Собора архиереев Русской Православной Церкви Заграницей // Церковные ведомости. 1928. № 3–4. С. 2–3. 13 См.: Кострюков А. Пламень огненный. Жизнь и наследие архиепископа Серафима (Соболева). М., 2015. С. 234. 14 Тальберг Н. К сорокалетию пагубного евлогианского раскола. Джорданвилль, 1966. С. 40–41. 15 Рокуччи А. Сталин и патриарх. Православная Церковь и советская власть 1917–1958. М., 2016. С. 274– 275. 16 Ляшевский С., прот. Церковь лукавствующих // Архив Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле. Фонд “Liashevkii”. B. 2. F. 20. Машинопись. С. 17.

Патриарх Сергий (в миру Иван Николаевич Страгородский) родился в 1867 г. в Арзамасе в семье священника, окончил Нижегородскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую академию, где принял постриг и был рукоположен в иеромонаха. По окончании академии отец Сергий нес послушание в Японской православной миссии под руководством равноапостольного Николая (Касаткина). С 1893 г. отец Сергий снова служил в России (с кратким перерывом служения в Греции), защитил магистерскую диссертацию «Православное учение о спасении». В 1901 г. архимандрит Сергий стал ректором Санкт-Петербургской академии, в том же году был рукоположен во епископа Ямбургского, викария Санкт-Петербургской епархии. В 1905 г. стал архиепископом Финляндским и Выборгским, в 1911 г. вошел в состав Святейшего Синода. В 1917 г. преосвященный Сергий был избран на Владимирскую кафедру и возведен в сан митрополита.

10 июля 2019 г. 14:06

Ключевые слова:

духовенство, раскол

Также читайте:

HTML-код для сайта или блога:

|

Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год Каждому дается. Действующий в Церкви Святой Дух преподает ее чадам дары благодати и укрепляет в самоотверженных трудах ради служения ближнему. И каждый находит здесь то, что близко его сердцу, что на пользу, а оттого и споро делается и приносит спасительный урожай.

26 апреля 2024 г. 18:00

Святитель Феофан Затворник и его богословское наследие В 2010 году Издательским советом Русской Православной Церкви была начата работа по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, в 40 томах. Этот проект не имел аналогов в церковно-издательской практике. Проделана трудоемкая работа по сбору сведений о жизни и деятельности святителя Феофана, которая нашла отражение в подготовке и издании «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского», дополняющей собрание сочинений. В этом году исполняется 130 лет со дня преставления ко Господу святителя Феофана Затворника (в миру Георгия Васильевича Говорова; 1815–1894). О первом опыте издания полного собрания творений русского святого «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, председатель Научно-редакционного совета по изданию Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. PDF-версия.

15 апреля 2024 г. 17:00

Протодиакон Владимир Ганаба 24.07.1934–26.11.2023 26 ноября 2023 года на 90-м году жизни отошел ко Господу клирик Троицкого кафедрального собора города Подольска протодиакон Владимир Ганаба.

11 апреля 2024 г. 16:10

|