Святая бригада В условиях активных военных действий помощь врачей и сестер милосердия в больницах и госпиталях Донбасса оказалась неоценимой. Ирина Худякова, сестра милосердия госпитального отделения Свято-Димитриевского сестричества при Первой градской больнице, побывала на новых территориях уже несколько раз. По роду деятельности она — социальный работник, ухаживает за пожилыми людьми и инвалидами. О духовной миссии сестер милосердия в военных госпиталях в Донбассе и о том, почему она стала добровольцем, Ирина рассказала «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.

12 марта 2024 г. 13:30

Священник Владимир Суханов: «Военным госпиталям не хватает сестер милосердия» Перед поездкой добровольцем в госпитали Донбасса каждая сестра милосердия должна пройти собеседование со священником, ответственным за духовное окормление госпиталей на новых территориях. Какие требования предъявляются к ним и почему сестрам не благословляется говорить с ранеными о таинствах, каких характерных ошибок следует избегать и что самое главное в их служении, рассказал ответственный за духовное окормление госпиталей Москвы и Московской области настоятель храма Живоначальной Троицы в детской больнице святого Владимира в Сокольниках иерей Владимир Суханов. PDF-версия.

5 марта 2024 г. 14:00

Достучаться до сердец и приобщить воинов к святым таинствам Церкви Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» о том, как священнослужители несут пастырское служение в зоне специальной военной операции, какие задачи решают и каковы перспективы увеличения штата военных священников. PDF-версия.

9 января 2024 г. 15:00

Вера должна быть осознанной Редакция «Журнала Московской Патриархии» получает письма читателей, в которых они просят рассказать об одном из направлений служения Русской Православной Церкви. Иногда кто-то делится сокровенным или повествует о своей судьбе. Мы получили письмо от человека, который 15 лет провел в колонии строгого режима за совершенное преступление. Оказавшись в заключении в самом начале жизненного пути, человек не отчаялся, не озлобился на мир и сумел вернуться к полноценной жизни. Он пришел к Богу, смог сохранить свою личность и найти возможность для духовного образования. Как это произошло? Где он обрел силы для покаяния, хотя считал свой приговор несправедливым? Предлагаем и вам прочитать эту историю. PDF-версия.

29 декабря 2023 г. 14:00

Не лечить, не спасать, а вести ко Христу Психоневрологические интернаты (ПНИ) — это государственные учреждения, где живут дети и взрослые с хроническими психическими расстройствами, которым необходим постоянный уход. Иерей Иоанн Бакушкин окормляет подопечных психоневрологического интерната «Добрый дом «Коломенский» уже 19 лет. Его педагогическое и психологическое образование, помноженное на пастырский опыт, помогает найти подход к людям с психическими заболеваниями, дать им возможность обрести поддержку и опору в православной вере. Как объяснить особенному ребенку, что такое ад, как говорить с воспитанниками ПНИ о Боге, в какие «ловушки» могут попасть волонтеры и что такое эффективная программа катехизации, священник рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.

17 ноября 2023 г. 14:00

Возврат церковного имущества — долг государства перед Церковью Русской Православной Церкви возвращены икона Святой Троицы преподобного Андрея Рублева и рака святого благоверного князя Александра Невского. Святейший Патриарх Кирилл назвал оба этих события историческими. Так постепенно восстанавливается историческая справедливость: отнятые у Церкви святыни и имущество снова переходят под ее омофор. Какими правовыми актами сегодня регулируется передача имущества и святынь Церкви, что позволило большевистской власти сто лет назад придать легитимность грабежу церковного имущества, в каком правовом статусе теперь находятся икона «Святая Троица» и рака Александра Невского, «Журналу Московской Патриархии» рассказала руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега). PDF-версия.

30 октября 2023 г. 14:30

Помоги человек человеку Церковь Христова — собрание верующих людей, возглавляемое Господом Иисусом Христом. Одна из Его заповедей — возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22, 39). А если ближний в данный момент нуждается в твоей поддержке и внимании? Заботу и помощь тем, кому она необходима, оказывают благочиния, храмы, сестричества, благотворительные столовые Московской митрополии. Курирует эту работу Межъепархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Все социальные отделы епархий работают в тесном сотрудничестве с профильными государственными и общественными учреждениями и с Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. PDF-версия.

26 июля 2023 г. 17:00

Наше правило — не отказывать никому Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского, — крупнейшее медицинское учреждение Русской Православной Церкви. Основанная 120 лет назад как небольшая лечебница с богадельней, сегодня она представляет собой многопрофильный медицинский центр, в традиции которого уход за неизлечимыми больными. Последние несколько лет больница приобрела особую значимость для общества и Церкви: в период пандемии коронавируса ее врачи круглосуточно работали в «красной зоне», а сейчас регулярно оказывают помощь пострадавшим в Донбассе. О прошлом и настоящем церковной клиники, ее миссии и служении «Журналу Московской Патриархии» рассказал Алексей Заров, главный врач и директор больницы святителя Алексия. PDF-версия.

21 июля 2023 г. 15:00

Протоиерей Марк Ермолаев: «Долг пастыря — укрепить бойца в вере» Протоиерей Марк Ермолаев — председатель Отдела по взаимодействию с вооруженными силами Московской митрополии. В интервью нашему изданию он рассказал о взаимодействии Церкви и силовых структур и о главных задачах военных священников. PDF-версия.

15 июня 2023 г. 14:00

На войне как на войне Военный капеллан Димитрий Василенков из Санкт-Петербурга неоднократно бывал в зонах активных боевых действий. Еще в 2000-е годы он духовно окормлял отряды спецназа и подразделения разведки различных силовых структур, участвовавших в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, а в 2008 году сопровождал российские Вооруженные силы во время операции по принуждению Грузии к миру. Его опыт оказался востребован и во время проведения специальной военной операции на Украине, поэтому в течение последнего года отец Димитрий был несколько раз командирован в Донбасс в зону боевых действий. «Журналу Московской Патриархии» священник рассказал, с чего следует начинать день в зоне военного конфликта, как за пять минут изложить личному составу правила духовной безопасности на войне и почему для него важно самому проводить занятия по тактической медицине для бойцов. PDF-версия.

8 мая 2023 г. 15:30

|

15 мая 2019 г. 18:05

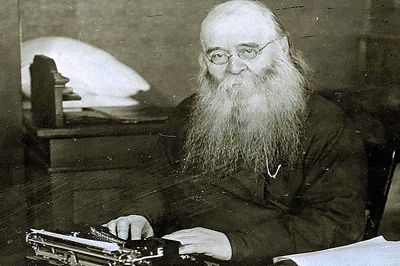

В Москве состоялась конференция памяти Патриарха Сергия (Страгородского)В Институте российской истории РАН состоялась научная конференция «Патриарх Сергий (Страгородский). Время и наследие (к 75-летию со дня кончины)», на которой историки и священники дали свою оценку деятельности Первосвятителя в период 1920-40 хх годов. Все выступающие подчеркивали неоднозначность личности патриарха Сергия, часто давая жесткие, нелицеприятные оценки его деятельности, что отнюдь не прибавляло ему симпатии. Тем не менее, наиболее теплые слова в его адрес прозвучали в сообщении проректора Николо-Угрешской семинарии священника Николая Щеглова («Миссионерские труды будущего патриарха Сергия на Дальнем Востоке 1890–1893 и 1897–1899 гг.»), рассказавшего о служении архимандрита Сергия (Страгородского) в Японии в качестве помощника митрополита Николая Японского. Между двумя пастырями сложились добрые отношения. Архиепископ Сергий был в Японии дважды, но наиболее активно проявил себя как миссионер именно во второй раз (1897-1899 г). Благодаря, в том числе, и его деятельности японскую паству удалось увеличить на 2 тыс. прихожан (до 35 тыс. человек), отметил докладчик. Архимандрит Сергий выучил японский, мог свободно на нем общаться, и в поездках по приходам в переводчике не нуждался. Для тех же, кто интересуется духовным наследием Русской миссии в Японии в конце XIX, нач.ХХ века сообщим, что Николо-Угрешская семинария запланировала издание 11-томника о святом Николае Японском, в него войдут не только дневники святителя, но и его письма близким, официальная переписка, отчеты о миссионерской деятельности. Издано уже два тома.

Доктор церковной истории, кандидат исторических наук священник Александр Мазырин подробно остановился на эволюции отношения митрополита Сергия к обновленческого расколу. По словам выступающего, митрополит Сергий признал раскольников, находясь под арестом в 1922 году. С одной стороны, в случае отказа ему грозил трехлетний тюремный срок. А с другой, митрополит Сергий по началу имел весьма смутное представление о Высшем Церковном Управлении обновленцев. Он даже всенародно объявил ВЦУ единственной канонически законной верховной церковной властью, склонив в раскол еще двух иерархов — архиепископа Нижегородского и Арзамасского Евдокима и архиепископа Костромского и Галичского Серафима.

«ВЦУ тогда еще не скомпроментировала себя никакими антиканоническими действиями,- уточнил отец Александр. - Вероятно, свою роль сыграло и то, что во главе ВЦУ стоял епископ Антонин Грановский, которого митрополит Сергий хорошо знал и доверял ему». Однако в 1923 году митрополит Сергий признал свое заблуждение, вышел из раскола и принес публичное покаяние. Чем же объяснить эволюцию митрополита Сергия — от публичного признания раскольников до полного отрицания? «Во- первых, это известная приспособляемость митрополита Сергия, за которую его критиковали еще его современники. Во-вторых, это особенности его экклесиологических воззрений. Для митрополита Сергия Церковь не мыслима без функционирующей административной структуры с высшим управлением во главе. В июне 1922 года трудно было представить, что арестованный патриарх Тихон выйдет на свободу. Не было надежды, что кто-то другой возглавит Церковь. Значит остается ВЦУ. И третий фактор: как человек верующий и достаточно аскетичный он не мог не увидеть духовную несостоятельность обновленчества»,- отметил пресвитер.

В выступлениях в адрес митрополита Сергия часто звучало слово "приспособленчество", но в условиях истребления большевиками видных представителей церковной иерархии, имевших незыблемый авторитет у верующего народа, и претендовавших на роль главы Церкви, декларация митрополита Сергия от 1927 года стала, в его понимании, единственной надеждой установить контакт с действующей властью и сохранить жизнеспособную структуру церковного управления. Какой ценой это было достигнуто- хорошо известно, но с другой стороны, как заметил один из участников конференции, никто не может сказать, как развивались бы события, если бы на месте митрополита Сергия оказался кто-то еще. Единственно, что мождо утверждать - самые непоколебимые церковные лидеры беспощадно уничтожались новой властью.

В самой попытке найти компромисс с властью, по мнению священника Ильи Соловьева (доклад «Декларация митрополита Сергия и членов его Синода (1927) и реакция на нее представителей обновленческого раскола») не было ничего нового:«Церковь всегда стремилась к симфонии с государством. Новым было то, что Декларация 1927 года (далее Декларация) фактически заявляла о попытках найти симфонию именно с безбожной властью. Но и эта новизна была относительной. Потому что еще до Декларации, после падения монархии в России и после установления советской власти, определенные группы церковных людей стремились найти взаимопонимание с новой властью, заявляя о своей лояльности к ней. Более того, о полной поддержке советской власти заявили сначала обновленцы, а потом и другие оппозиционные течения, например григорьевцы».

В Декларации обновленцы увидели угрозу своей церкви, потерю инициативы в отношениях с властью и старались всеми возможными способами скомпрометировать ее автора. В частности, ставили под сомнение правомочность избрания митрополита Сергия патриаршим местоблюстителем, называли его и синод «приспособленцами-единомышленниками» (см. Бюллетень синода ВЦУ от 12.06.1927) и т. д.

«Говоря о Декларации сегодня, ее появление было вызвано необходимостью существовать вместе с государством в том или ином виде,- считает священник. - И если Церковь хотела сохранить свою легальность в тех условиях, она должна была сделать подобного рода заявление». Но вместе с тем, по мнению докладчика, Декларация была глубоко реакционным явлением церковной жизни. «Во-первых, она идеологически возвращала Церковь в, казалось бы, уже преодоленные ею времена полного государственного подчинения, в состояние ведомственной структуры. А во-вторых, Декларация стала знаковым явлением создания той административной системы, с помощью которой государство и советская власть осуществляла свой тотальный контроль: над назначением епископата, смещением клира, подбором церковных старост, церковного совета и т.д.»,- считает отец Илья. На вопрос, есть ли доказательства, что кроме митрополита Сергия Декларацию подписали еще 8 епископов (как было отмечено в докладе), отец Илья ответил, что нет никаких документов, опровергающих факт подписание ими этой декларации.

Выступление историка Института российской истории РАН Игоря Курляндского («Патриарх Сергий и диктатор Сталин ‒ точки соприкосновения. К осмыслению явления».) прозвучало в унисон с докладом отца Ильи. Митрополит Сергий понимал, что одной декларацией о лояльности к власти много не добьешься, нужно это подтвердить еще и делами. В частности, одну из таких возможностей предоставило заявление папы Римского в 1930 году в защиту прав верующих в СССР. И хотя ответ в виде интервью митрополита Сергия советским журналистам был написан, по данным выступающего, идеологом и руководителем антирелигиозной политики в СССР Ярославским и Сталиным, митрополит Сергий позже подтвердил свое «авторство» в послании пастве, опубликованном в 1932 году. «Исполненное всякой неправды выступление папы Римского вынудили нас (т. е. его и членов Синода) дать на него ответ в виде двух пресс-конференций советским и иностранным корреспондентам»,- писал владыка. Позицию папы митрополит назвал «коварным заступничеством».

По- началу казалось, что Сталин продемонстрировал благожелательное отношение к Церкви. Разрешили издавать Журнал Московской Патриархии, Церкви были даны некоторые налоговые послабления, Сталин выступил с призывом не увлекаться закрытием церквей, что оказалось демагогией. «Но сами гонения на Церковь не только не были прекращены, но и продолжались с новой силой. В 1935 году был закрыт Журнал Московской Патриархии и распущен сергиевский Синод»,- отметил докладчик. В период Большого террора 1937-38 гг. чекисты сфабриковали дело против митрополита Сергия, по которому было уничтожено почти все окружение митрополита, перебит почти весь православный епископат, расстреляны родная сестра митрополита и его келейник, подчеркнул докладчик. Но сам митрополит Сергий был еще нужен Сталину.

В частности, для трансляции советского влияния на новых землях на Западе страны после известного пакта 1939 года и на международной арене. Абсолютная покорность митрополита Сергия Сталину, подобострастные цитаты в выступлениях: «Богоустановленная власть», «Народ наш действительно един со своим вождем и воином» (Послание пастве от 22 июня апр.1943 года) и др., регулярные превозношение Сталина, сделали свое дело. Как известно, в 1943 году Сталин встретился с митрополитом Сергием и его окружением, после которой тиран, играя роль радушного хозяина, разрешил воссоздать Патриаршество, восстановить Синод, открыть духовные школы, вновь издавать Журнал Московской Патриархии, открыть свечные заводы, распоряжаться церковными средствами и т.д. По итогам встречи митрополиты в тот же день написали благодарное письмо Сталину, в котором превозносили его как доброго отца, сердце которого «горит отеческой любовью ко всем своим детям». Может быть, это было вопреки ожиданиям митрополита Сергия, но Сталин дистанцировался от него и общался с ним только через посредников в письменной форме. Даже после внезапной смерти митрополита Сергия соболезнования Синоду выразил не сам вождь, а Совнарком.

«Обобщая все вехи общения Сталина с митрополитом Сергием можно сделать вывод,- Игорь Курляндский подчеркнул, что это его личная точка зрения,- Сталин выиграл для своего режима больше, чем владыка Сергий для Церкви. Он получил дополнительный канал легализации своего режима и распространение советского влияния в мире. Сумел направить религиозные настроения населения, вызванные и усиленные войной в безопасное русло. Обещания тиран давал, но большинство из них не сдерживал. А митрополит (патриарх) Сергий, руководствуясь своим пониманием спасения Церкви, делал все, что было нужно диктатору. И, наверно, зашел слишком далеко в своем компромиссе». Как отметил однажды Патриарх Алексий II: «Трагедия патриарха Сергия была в том, что он пытался договориться с преступниками во власти под честное слово».

По итогам всех выступлений состоялась дискуссия.

На конференции также выступили протоиерей Павел Хондзинский (Православный Свято-Тихо-новский гуманитарный университет) «Декларация митрополита Сергия: политика или экклесиология?», Андрей Кострюков (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет) «Митрополит Сергий и Русская Зарубежная Церковь. К истории взаимоотношений», Маргарита Шилкина (Свято-Филаретовский православно-христианский институт) «"Второе восстановление патриаршества" как проект советского государства».

15 мая 2019 г. 18:05

Ключевые слова:

история

Также читайте:

HTML-код для сайта или блога:

|

Святитель Феофан Затворник и его богословское наследие В 2010 году Издательским советом Русской Православной Церкви была начата работа по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, в 40 томах. Этот проект не имел аналогов в церковно-издательской практике. Проделана трудоемкая работа по сбору сведений о жизни и деятельности святителя Феофана, которая нашла отражение в подготовке и издании «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского», дополняющей собрание сочинений. В этом году исполняется 130 лет со дня преставления ко Господу святителя Феофана Затворника (в миру Георгия Васильевича Говорова; 1815–1894). О первом опыте издания полного собрания творений русского святого «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, председатель Научно-редакционного совета по изданию Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. PDF-версия.

15 апреля 2024 г. 17:00

Протодиакон Владимир Ганаба 24.07.1934–26.11.2023 26 ноября 2023 года на 90-м году жизни отошел ко Господу клирик Троицкого кафедрального собора города Подольска протодиакон Владимир Ганаба.

11 апреля 2024 г. 16:10

Схиархимандрит Варсонофий (Радута) 01.09.1938 – 08.01.2024 8 января 2024 года на 86-м году жизни преставился ко Господу старейший клирик Оренбургской епархии схиархимандрит Варсонофий (Радута).

11 апреля 2024 г. 16:00

|