Наши Церкви и наши народы прошли много испытаний Предстоятель Ассирийской Церкви Востока Святейший Католикос-Патриарх Мар Ава III возглавляет эту древнюю кафедру всего два года и уже дважды посетил Россию. В ноябре 2023 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ о награждении Католикоса «за большой вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами» государственной наградой России — орденом Дружбы. О тесных связях русского и ассирийского народов, диалоге Русской Православной Церкви и Ассирийской Церкви Востока и целях своего служения Святейший Мар Ава рассказал в интервью «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.

9 апреля 2024 г. 14:00

«Небесные пещеры»: духовное значение пещерных монастырей в истории православного монашества Пещерные храмовые комплексы известны с IV века и встречаются почти на всей территории православного мира. Это уникальные памятники природно-культурного ландшафта и неотъемлемая часть литургического наследия Православия. С чем было связано их появление? Каковы корни этого духовного опыта и необходимые условия для создания пещерного монастыря? Об этом уникальном явлении рассказывает Петр Юрьевич Малков, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. PDF-версия.

14 марта 2024 г. 15:00

Верный cвидетель (Притч. 14, 25) В этом году исполнилось 45 лет со дня кончины митрополита Никодима (Ротова), 12 лет (1960–1972) возглавлявшего Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата в сложное для Церкви время хрущевских гонений и раннего застоя. Выросший в обычной советской семье и, несмотря на это, мечтавший с юности о монашестве, митрополит Никодим принял постриг в 18 лет. За свою непродолжительную земную жизнь он успел сделать очень многое для Русской Православной Церкви. Обладая талантом дипломата, митрополит Никодим приобрел всемирную известность и глубокое уважение своей преданностью вере Христовой, а также экуменической, миротворческой и патриотической деятельностью. Его трудами Русская Церковь обрела особый авторитет не только среди Поместных Православных Церквей, но и в христианском мире в целом. Его усилиями вступление Русской Церкви в 1961 году во Всемирный Совет Церквей стало плодотворным, способствуя широкому и убедительному свидетельству об истине Святого Православия. Анализу этого периода деятельности выдающегося иерарха посвящена статья старшего преподавателя Московской духовной академии иерея Илии Письменюка. PDF-версия.

3 ноября 2023 г. 13:00

Имейте добрую память Восьмого сентября 1943 года в Москве состоялся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, на котором ее Предстоятелем был избран Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский). Со дня этого события прошло 80 лет, время совсем краткое с точки зрения вечности и в то же время исключительно судьбоносное и насыщенное событиями в религиозной жизни православного народа нашего Отечества. PDF-версия.

21 октября 2023 г. 13:00

Молитвами первых преподобных: делегация монашествующих Русской Православной Церкви посетила святыни Египта Ровно 55 лет назад, 25 июля 1968 года, делегация Русской Православной Церкви во главе с архиепископом Минским и Белорусским Антонием (Мельниковым) приняла участие в торжествах Коптской Церкви в честь 1900-летия мученической кончины апостола и евангелиста Марка и освящения кафедрального собора святого Марка в Каире. Святейший Патриарх Алексий I в послании Патриарху Коптскому Кириллу VI тогда отметил: «Мы уповаем на упрочение взаимосвязей между нашими Церквами в будущем». Слова Святейшего оказались пророческими: с того времени отношения Русской и Коптской Церквей успешно развиваются. PDF-версия.

24 июля 2023 г. 16:00

Митрополит Абрахам МАР СТЕФАНОС: «Мы во многом единодушны» Делегация Маланкарской Церкви, принявшая участие в заседании Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью, посетила Россию 24-27 апреля 2023 года. По итогам заседания был принят Меморандум, касающийся дальнейшего развития основных направлений двустороннего сотрудничества. О том, как проходит диалог двух Церквей, какие стратегические задачи удается решать, как живут христиане в Индии и почему русская святая XX века блаженная Матрона Московская нашла отклик в индийской душе, митрополит Абрахам Мар Стефанос, глава епархии Великобритании, Европы и Африки Маланкарской Церкви, рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.

23 июня 2023 г. 15:00

Понять русскую душу через молитву В 1906 году вышло первое издание классической книги богослужебных текстов на английском языке Orthodox Service Book («Православный богослужебный сборник»). Она представляет собой сборник чинопоследований и молитв, переведенный с церковнославянского на английский язык известным американским филологом Изабель Флоренс Хэпгуд. Ее судьба поразительным образом тесно переплелась с судьбами великих людей России: Патриарха Тихона, когда он еще был архиепископом Алеутским и Северо-Американским, праведного Иоанна Кронштадтского, русских писателей Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, а также святых Американской Церкви. История о том, как начался путь Изабель Хэпгуд к переводу православного богослужения, которым до сих пор пользуются православные общины Северной Америки, — в нашем специальном материале. PDF-версия.

18 мая 2023 г. 14:00

Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год Недавно у Церкви появился еще один живой пример для подражания — решением Священного Синода от 25 августа 2022 года в список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской было включено имя священноисповедника Михаила Союзова. Он был настоятелем Князь-Владимирского собора в Петрограде, осужден по делу «о сопротивлении изъятию церковных ценностей» и скончался в тюремной больнице 19 октября 1922 года.

11 октября 2022 г. 13:30

Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год Преображение Господне — событие евангельской истории, открывшее ученикам Спасителя Его истинную Божественную природу. После Фавора слова проповеди Христа приобрели иной смысл и иное звучание: в свете Преображения учение Христа наполнилось светом вечности. Много позже ученики будут проповедовать не отвлеченное нравственное учение, но приблизившееся Царствие Небесное, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни (1 Ин. 1, 1).

29 июля 2022 г. 13:00

Циничная афера на уровне государства Одним из распространенных стереотипов советской историографии изъятия храмового имущества в 1922 году являлся тезис о всенародной поддержке этой антицерковной кампании государства. И хотя изъятие ценностей часто проходило в форме грабежа и почти всегда на фоне волнений среди верующих, многие ученые до сих пор уверены: широкие слои народа с пониманием отнеслись к тому, что Церковь должна отдать властям все, что у нее есть, включая священные сосуды. Мифы об изъятии церковных святынь, порожденные советскими пропагандистами столетие назад, на основе новых архивных данных «Журналу Московской Патриархии» прокомментировал научный сотрудник Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ, кандидат философских наук, кандидат богословия священник Сергий Иванов. PDF-версия.

22 июля 2022 г. 11:00

|

ЖМП № 10 октябрь 2011 /

8 ноября 2011 г. 01:00

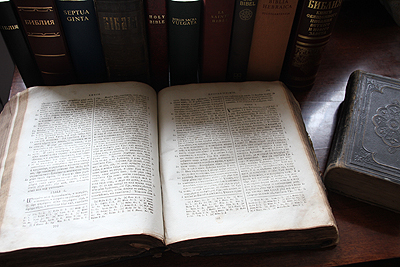

Новая русская Библия: "pro"Русская Православная Церковь использует сегодня два варианта библейского текста: церковнославянский и Синодальный переводы. Есть ли необходимость в новом переводе Священного Писания на русский язык? Об этом размышляет член Синодальной библейско-богословской комиссии, преподаватель экзегетики Священного Писания Московской Духовной академии. Церковь на Руси с момента своего основания использовала для проповеди слова Божия и в богослужебной практике не оригинальные, а переводные тексты Священного Писания. Изначально переводы с греческого языка выполнялись в разных местах и в разных объемах. Ввиду рукописной передачи переведенные тексты со временем искажались, так что на Руси одновременно находились в обращении довольно сильно отличающиеся друг от друга списки библейских книг на церковнославянском языке. Хотя на Руси долго не было единого центра, занимающегося унификацией, редактированием и сверкой библейских переводов, вплоть до конца Средневековья задачи исправления этих переводов облегчались существованием авторитетных центров за пределами Руси (Константинополь, Афон, Болгария, Сербия), к которым всегда можно было обратиться за помощью и лучшими списками оригинальных текстов. В Новое время, особенно с изобретением книгопечатания, ситуация радикально изменилась. Мощный инструмент унификации текста, каковым является книгопечатание, потребовал отказаться от практики стихийных исправлений библейских текстов и перейти к единовременным масштабным проектам. Самыми успешными из них оказались Острожская Библия 1581 года (перепечатанная в Москве в 1663 году) и Елизаветинская Библия 1751 года, выдержавшие множество переизданий. Если справщики XVI–XVII веков были вынуждены выбирать лишь между Вульгатой, отдельными греческими рукописями и лучшими списками славянской Библии, то справщики XVIII века уже имели в своем распоряжении целый ряд изданий оригинальных библейских текстов. В частности, им могли быть доступны Комплютенская Полиглотта (1514), Альдинская греческая Библия (1518–1519), Полиглотта Уолтона (1657–1669), печатное издание ветхозаветной части Александрийского кодекса (1707–1720) и другие католические и протестантские издания греческого и еврейского текстов Библии. Поскольку в России не было специалистов в этой области, да и сама текстология делала лишь первые шаги, многие решения справщиков не только не улучшили ситуацию, но и породили множество проблем. В частности, на начальном этапе под влиянием Вульгаты был изменен набор библейских книг и порядок их расположения, а затем из-за хаотического привлечения для исправления то греческих текстов, то еврейских, то печатных изданий, то рукописных кодексов, вопрос источников перевода оказался окончательно запутан. Хотя последний вариант печатной церковнославянской Библии в значительной мере отражает традицию Септуагинты, его нельзя назвать аутентичным выражением средневековой церковной традиции библейского текста, поскольку исправления вносились по случайно выбранным рукописям. Что касается переводов на русский язык, то вопрос встал очень остро в начале XIX века. К этому времени общеевропейской тенденцией в библейских переводах стала переориентация на масоретскую версию Библии (то есть на средневековые еврейские варианты библейских текстов как якобы абсолютно точно сохранившие оригинал). Греческий текст LXX перестал рассматриваться как равноправный свидетель древнего текста. Русская Церковь оказалась в сложной ситуации выбора — сохранять церковную традицию или идти вслед за европейской наукой. После ряда споров и неудачных попыток перевода в середине XIX века был выбран компромиссный вариант: взять за основу еврейский текст, дополнив и исправив его в наиболее важных в догматическом отношении местах по греческому. При этом сохранялся набор книг, унаследованный от эпохи исправлений по Вульгате. Хотя в 1876 году Русская Церковь получила первый полный перевод Библии на русский язык, в догматических сочинениях и переводах творений святых отцов еще долгое время использовался только церковнославянский перевод Библии. На текст, читаемый за богослужением, новый синодальный перевод также не оказал никакого влияния. Практически сразу после публикации в отношении качества перевода стали высказываться критические замечания. Тем не менее именно синодальный перевод очень быстро занял место «домашней» Библии и стал единственным общепризнанным (в том числе представителями других конфессий и библейскими обществами) переводом на русский язык. Почему же тогда появилась необходимость в новом русском переводе? Главной причиной является существенное изменение и расширение нашей источниковой базы по сравнению с XIX веком. Мы стали гораздо лучше представлять, как и почему эволюционировал библейский текст на протяжении веков. Две традиции Библии (еврейская и греческая) несводимы к единому источнику. И масоретская, и христианская традиции в некотором смысле являются равноправными свидетелями древнего библейского текста. Обе отражают тексты не в их первоначальном виде, а некие варианты их эволюции. Основной причиной расхождения является то, что в период земного служения Господа и апостолов библейские книги имели хождение не в виде полных Библий, а в виде отдельных свитков, которые использовались с разной степенью интенсивности, а потому одни рукописи переписывались и заменялись новыми чаще, чем другие, а значит, повреждались в гораздо большей степени. Важно и то, что в древности не существовало единого центра редактирования и исправления библейских текстов и никто не пытался решать задачи унификации библейских рукописей. То же можно сказать и относительно самого набора библейских книг, которые считались авторитетными. Процесс отбора и унификации начался при переходе со свитков на кодексы и шел параллельно с процессом формирования библейского канона. В настоящее время основным направлением библейской текстологии стало наиболее точное воспроизведение каждой из двух традиций Библии в отдельности. Главным аргументом в пользу такого подхода служат найденные в середине XX века кумранские свитки, которые свидетельствуют о принципиальном многообразии и поливариантности библейского текста в I веке (одни согласуются с масоретским текстом, другие — c текстом LXX, третьи представляют еще одну, независимую, традицию). Поэтому наиболее адекватным и научно обоснованным способом воспроизведения библейского текста было бы издание в несколько колонок для каждой традиции в отдельности, то есть своего рода новые Гекзаплы (подобно труду Оригена, который представил разные версии и редакции библейского текста в нескольких колонках). Так что и при переводе на русский язык не имеет смысла соз-давать синтетический текст, в равной мере удаленный от обеих древних традиций, а следует готовить издание по крайней мере с двумя параллельными колонками (прочие варианты текста могут быть отражены в примечаниях). В противном случае путаница с библейскими текстами на русском языке возрастет еще больше. Уже сейчас возникают серьезные трудности с нумерацией глав и стихов в синодальном переводе, которая не соответствует ни одной из традиций в полной мере. Еще одной причиной, по которой необходимо новое издание, является принципиальная невозможность отредактировать синодальный перевод и привести его русский язык к нормам современной орфографии и пунктуации. Синодальные переводчики не только намеренно архаизировали язык перевода, но и не смогли выдержать единые правила на протяжении всего текста. Поручить эту работу обычным литературным редакторам невозможно, так как отклонения от норм русского языка часто вызваны стремлением передать те или иные особенности оригинального текста Библии. Количество исправлений, которые нужно внести в синодальный перевод, столь велико, что в результате всё равно получится новый перевод, а не редакция старого. Третья причина, по которой имело бы смысл готовить новый перевод, а не редактировать уже имеющийся, заключается в том, что синодальный перевод разошелся огромным тиражом и по-прежнему продается повсеместно. Появившаяся «новая редакция синодального перевода» была бы провальной с экономической точки зрения, так как прежняя версия, неудачная с научной точки зрения, вполне удовлетворяет потребностям рядового читателя. Не запрещать же и не изымать из продажи прежний вариант! Во-первых, синодальный перевод является произведением культуры, во-вторых, это памятник эпохи и текст, который вполне допустим для назидательного чтения (но не для научных изысканий).

8 ноября 2011 г. 01:00

Также читайте:

HTML-код для сайта или блога:

|

Святитель Феофан Затворник и его богословское наследие В 2010 году Издательским советом Русской Православной Церкви была начата работа по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, в 40 томах. Этот проект не имел аналогов в церковно-издательской практике. Проделана трудоемкая работа по сбору сведений о жизни и деятельности святителя Феофана, которая нашла отражение в подготовке и издании «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского», дополняющей собрание сочинений. В этом году исполняется 130 лет со дня преставления ко Господу святителя Феофана Затворника (в миру Георгия Васильевича Говорова; 1815–1894). О первом опыте издания полного собрания творений русского святого «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, председатель Научно-редакционного совета по изданию Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. PDF-версия.

15 апреля 2024 г. 17:00

Протодиакон Владимир Ганаба 24.07.1934–26.11.2023 26 ноября 2023 года на 90-м году жизни отошел ко Господу клирик Троицкого кафедрального собора города Подольска протодиакон Владимир Ганаба.

11 апреля 2024 г. 16:10

Схиархимандрит Варсонофий (Радута) 01.09.1938 – 08.01.2024 8 января 2024 года на 86-м году жизни преставился ко Господу старейший клирик Оренбургской епархии схиархимандрит Варсонофий (Радута).

11 апреля 2024 г. 16:00

|