Жемчужина древнего Арзамаса «По общему облику и прекрасным пропорциям арзамасский Воскресенский собор не имеет себе равного среди классических церквей Москвы и может идти в сравнение лишь с петербургскими соборами Стасова», — писал в 1926 году известный архитектор-реставратор Николай Померанцев. Впечатление на путешественника, особенно впервые прибывающего в Арзамас, кафедральный храм города производит действительно необыкновенное. В конце 2022 года собор пережил второе рождение — завершилась первая в его истории уникальная, полномасштабная научная реставрация. PDF-версия.

14 февраля 2024 г. 14:00

Мы вериги несем на теле нерассказанных этих лет В судьбе Сергея Иосифовича Фуделя нашла отражение эпоха гонений на Церковь. Одиннадцать лет он провел в ссылках, первый срок получил в 22 года за то, что в его квартире нашли 35 экземпляров послания митрополита Ярославского Агафангела (Преображенского) к архипастырям и всем чадам Русской Православной Церкви, призывавшего не подчиняться обновленцам. Во время Великой Отечественной войны был призван в армию и служил в железнодорожных войсках, а после войны опять был арестован. Первый дом, который он построил для своей семьи накануне войны, сгорел… Неустроенность, безденежье, переезды с женой и детьми, отсутствие постоянного места работы и источника дохода... И в то же время Сергей Иосифович не был сломлен. Он смог сохранить библиотеку с творениями святых отцов. Писал, понимая, что, возможно, его труд никогда не будет опубликован. Его мысли и суждения расходились в рукописном виде, распространялись среди верующих, переписывались, перепечатывались на машинке…Разговор о творческом наследии С. И. Фуделя с читателями «Журнала Московской Патриархии» ведет сегодня старший преподаватель МГУ, преподаватель Института дистанционного образования ПСТГУ, кандидат филологических наук, магистр теологии Даниил Дмитриевич Черепанов. PDF-версия.

16 января 2024 г. 14:30

Антиминс под открытым небом В минувшем 2023 году исполнилось 15 лет со дня установления празднования в честь Собора новомучеников и исповедников Казахстанских. Более двух сотен человек были канонизированы. Тех, кто пострадали за веру в годы богоборчества на Казахстанской земле и не прославлены, значительно больше. Патриарх Алексий II, посетив в 1995 году Казахстан, назвал этот многострадальный край «антиминсом, распростертым под открытым небом». В древних тюркских степях, где в прошлом не было ни одного явленного святого, благодаря страданиям многих архиереев, священников, монахов и мирян родилась Церковь мучеников и исповедников Казахстанских, которая именуется в посвященной им службе «Пустынной невестой Агнца Божия». PDF-версия.

11 января 2024 г. 13:00

Михаил Ефимович Губонин — верный свидетель церковной истории ХХ века В 2025 году Русская Православная Церковь будет отмечать 100-летие блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. Его первосвятительское служение пришлось на самое начало кровавых гонений, воздвигнутых безбожной властью на Церковь. Враги Христовы всеми силами стремились засекретить или уничтожить документальные свидетельства как своих беззаконий, так и мужества защитников веры. Кому же было суждено противостоять этому? История знает самоотверженных тружеников, которые втайне, настойчиво и непреклонно совершали свой подвиг служения правде, не дожидаясь понуждения и не имея гарантий, что их усилия не пропадут. Таким был Михаил Ефимович Губонин, собравший огромный корпус документальных материалов, касающихся эпохи святителя Тихона. Его первый архив был изъят органами госбезопасности, но он не убоялся и смело продолжил работу, заложившую документальную основу для современных исследований по истории Русской Православной Церкви. О человеке, дело которого устояло (см. 1 Кор. 3, 14), рассказывает ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев, имевший духовную радость общения с М. Е. Губониным. PDF-версия.

21 ноября 2023 г. 14:00

«Величавое сладкоголосие» В 2023 году исполнилось 100 лет со дня кончины Константина Васильевича Розова — единственного священнослужителя в истории Русской Церкви, нареченного титулом «Великий архидиакон». Современники знали его как человека крепкой веры и необыкновенного таланта. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Москве прошли праздничные мероприятия, завершившиеся концертом памяти отца Константина Розова в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя с участием ведущих диаконов Русской Православной Церкви. Художественный руководитель Московского Синодального хора заслуженный артист Российской Федерации Алексей Пузаков и композитор Антон Висков рассказывают читателям о Великом архидиаконе — усердном и ревностном служителе Церкви во время гонений ХХ века. PDF-версия.

2 августа 2023 г. 16:00

Созидая храмы во славу Божию В сонме святых, в земле Владимирской просиявших, особое место занимает святитель Феодор Суздальский, первый епископ Ростова Великого, тысячелетие праведной кончины которого отмечается в этом году. С его именем связаны важнейшие события в истории Северо-Восточной Руси. О служении святителя Феодора Суздальского «Журналу Московской Патриархии» рассказал насельник Богородице-Рождественского мужского монастыря города Владимира доктор теологии иеромонах Варфоломей (Минин). PDF-версия.

28 июля 2023 г. 16:00

Носите тяготы друг друга Двадцать второго июня 1923 года отошел ко Господу святой праведный Алексий Мечёв, известный московский протоиерей начала ХХ века, настоятель Никольского храма в Кленниках, прославленный в лике святых Русской Православной Церкви в 2000 году. PDF-версия.

22 июня 2023 г. 13:30

Начало поражения обновленцев было положено в Москве В 2022 году в связи со столетием начала кампании по изъятию церковных ценностей «Журнал Московской Патриархии» много писал о тех событиях. В 1922 году в разгар этой кампании возникло движение обновленцев, ставшее одновременно печальной и героической страницей в истории Русской Церкви. Сто лет назад, весной 1923 года, в Москве прошел раскольничий собор, на котором была сделана попытка отменить институт патриаршества и лишить Предстоятеля Русской Церкви патриаршего сана и монашеского достоинства. О причинах возникновения обновленцев, о том, как готовился этот «собор» и как он стал началом краха обновленческого движения, как Патриарх Тихон вместе со своей паствой сумел противостоять разрушительной силе раскола, рассказывает священник Сергий Иванов, кандидат богословия, научный сотрудник Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви богословского факультета ПСТГУ. PDF-версия.

16 мая 2023 г. 10:30

Митрополит Гурий (Егоров) – защитник веры и исповедник xx века В послереволюционные советские годы гонений на Церковь такие пастыри, как митрополит Гурий, спасали Русскую Православную Церковь от уничтожения, а ее паству от рассеяния. Иеромонах Гурий стоял у истоков создания Александро-Невского братства, прошел через тюремные застенки и ссылку, после освобождения из Беломорско-Балтийского лагеря уехал в Ташкент и там со своими духовными чадами организовал тайную общину. После окончания Великой Отечественной войны, в 1946 году, готовил к открытию Троице-Сергиеву лавру и возвращение Церкви мощей преподобного Сергия Радонежского. Более шести лет возглавлял Ташкентскую кафедру, служил в Саратовской епархии, обустраивал храмы и монастыри на Украине и в Белоруссии, возглавлял Ленинградскую кафедру и окончил служение в Крыму, упокоившись в 1965 году. PDF-версия.

27 апреля 2023 г. 14:30

Игумен Филипп (Перцев): «Каждый день их был полностью посвящен Богу» Тридцать лет назад, 18 апреля 1993 года, на Пасху в Оптиной пустыни были убиты трое насельников обители — иеромонах Василий (Росляков) и иноки Ферапонт (Пушкарев) и Трофим (Татарников). Эта трагедия стала потрясением для всей страны, где только началось возрождение церковной жизни. Восемнадцатого апреля в Оптиной пустыни особо торжественный день, который собирает множество людей почтить память убиенных братий. Над местом их погребения на монастырском кладбище установлена часовня. О том, какими были эти монахи, чем они запомнились братии, «Журналу Московской Патриархии» рассказал игумен Филипп (Перцев). PDF-версия.

18 апреля 2023 г. 15:00

|

22 октября 2010 г.

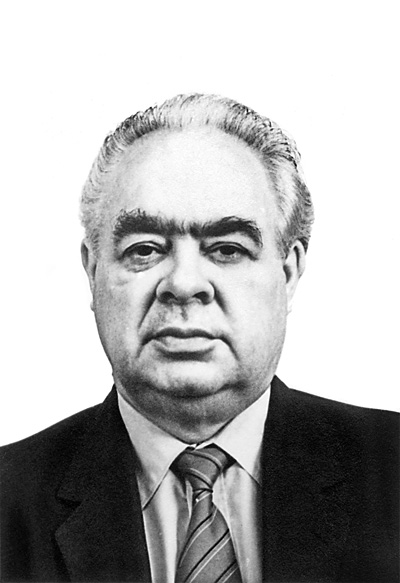

Константин Михайлович Комаров (+06.09.2010)6 сентября 2010 года на 83-м году жизни скончался один из старейших преподавателей Московской духовной академии Константин Михайлович Комаров. Он родился 11 июля 1928 года в городе Тамбове в верующей православной семье, жизнь которой была тесно связана с выдающимся церковным деятелем XX века священномучеником митрополитом Казанским Кириллом (Смирновым; † 1937) — тем самым иерархом, которого Святейший Патриарх Тихон в своем завещании поставил первым в списке кандидатов в Патриаршие Местоблюстители. В 1910–1918 годах владыка Кирилл находился на Тамбовской кафедре, и первый муж матери будущего профессора — Иван Андреевич Карабанов — был его келейником. Владыка жил при Казанском монастыре Тамбова, и келейник с женой жили там же. Когда началась революция, владыку несколько раз арестовывали. Карабановых также все время вызывали на допросы в ЧК, требовали, наставляя револьвер, показаний против архиерея, сведений о его ценностях. Все это они выдержали, а единственной оставшейся у них от владыки ценностью были его ордена: и церковные, и государственные — целая гора звезд. Софья Ивановна, мать Константина Михайловича, всю жизнь хранила и прятала эти ордена, а в 1964 году привезла в Москву и отдала сыну, который передал их в Церковно-археологический кабинет при МДА: как раз в то время он был помощником заведующего кабинетом протоиерея Алексия Остапова († 1975). Но вернемся в 1918 год. 19 марта владыка был назначен митрополитом Тифлисским и Бакинским, Экзархом Кавказским, и уехал из Тамбова; келейника Карабанова он не взял с собой, поскольку тот был семейным. По воспоминаниям Софьи Ивановны, в то время в городе был разгул бандитизма, голод в связи с восстанием тамбовского крестьянства против большевиков; к тому же вскоре умер ее муж и она осталась одна с маленьким сыном. Жить было тяжело, и в 1926 году Софья Ивановна снова вышла замуж — за Михаила Федоровича Комарова. Он был глубоко верующим человеком, выходцем из крестьянской семьи, выбившимся в купцы первой гильдии. В какой бы город он ни приезжал — первым делом шел в храм, а потом занимался своими делами. Он посетил Кронштадт, встречался и беседовал с отцом Иоанном Кронштадтским. А уже ближе к 1917 году, следуя заповеди Христа, раздал все свое нажитое имущество (а только недвижимости у него было шесть домов), призывая к этому же и других богачей. И когда наступила революция, его не тронули, потому что у него уже ничего не было. В 1928 году у Комаровых родился сын, его назвали Константином в честь митрополита Кирилла (то было мирское имя владыки). А в начале 1930-х годов семье все же пришлось покинуть родной город: слишком они были в нем известны. Они уехали в районный центр — маленький городок Моршанск, где жили тихо и скромно, — только так и можно было тогда выжить. Оба родителя мальчика пели в церковном хоре, маленький Костя также с детства прислуживал в храме в стихаре, конечно, терпя за это насмешки от других детей. У его родителей был большой сад, но отца хозяйство не интересовало: он работал сторожем и любил «философствовать»; из церкви он никогда не возвращался один и, будучи весьма начитанным, все кого-то просвещал, кому-то проповедовал, словом, явно имел миссионерское призвание и в результате несколько человек привел к вере; по-видимому, эти просветительские устремления и православное рвение перешли от маленького алтарника и к будущему профессору. Когда началась война, Моршанск не был занят немцами. Еще мальчишкой Константин вместе со взрослыми работал на железной дороге и даже приобрел специальность кровельщика — за эту работу он получил впоследствии медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.» (кстати, его отец, которому также полагалась такая медаль, брать ее не стал: не хотел ничего получать от безбожного государства). Семинарию юноша окончил в 1951 го-ду, академию — в 1955-м. Это был 7-й ее выпуск, из которого в живых на сегодня остаются только четверо: протопресвитер Матфей Стаднюк, протоиереи Василий Сведенюк и Владимир Тимаков и заслуженный профессор МДА К.Е. Скурат. Курс был очень дружным, и поскольку на нем учился Алексей Остапов — крестник Патриарха Алексия I, человек, близкий к Святейшему, — то и его товарищи также были приближены к Первоиерарху. Константин, в частности, с 1953 года и до кончины Предстоятеля Церкви (то есть 17 лет) был у него иподиаконом (и в последние годы жизни Святейшего, уже работая за границей, он неизменно иподиаконствовал на патриарших службах, когда приезжал в Москву). Святейший Патриарх сыграл важную роль и в личной жизни выпускника академии, найдя ему верную подругу жизни — Татьяну Михайловну Панфилову, семью которой Первосвятитель хорошо знал, так как ее глава был у него иподиаконом еще в ту пору, когда будущий Патриарх архиерействовал в Новгороде; поэтому Святейший и благословил молодым сначала познакомиться, а потом и пожениться. Свадьба состоялась в 1959 году, и это был поистине счастливый брак, в котором появились сын Юрий и дочь Елена и который продолжался 51 год — до самой кончины Константина Михайловича. Закончив академию и защитив кандидатскую диссертацию по патрологии на тему: «Учение о Святой Троице св. Григория Богослова», К.М. Комаров был оставлен при МДА профессорским стипендиатом. Его стипендиатская работа, написанная в 1956 году, была посвящена сравнительно-критической оценке трудов по патрологии архиепископа Черниговского Филарета -(Гумилевского; † 1866), протоиерея Петра Преображенского († 1893), профессора С.Л. Епифановича († 1918) и И.В. Попова (мученик Иоанн; † 1938). С 1955 года началась и его педагогическая деятельность: он преподавал и общую церковную историю, и сравнительное богословие, и Священное Писание Ветхого Завета. Как преподаватель он был снисходителен к студентам, многое прощал... Любимым его предметом был Ветхий Завет, а в последнем — Шестоднев, мир как творение Божие, уникальный и бесконечно ценный, в котором каждая травинка, каждое живое существо, а тем более человек, являются плодом особого Промысла Божия: таков был рефрен всех его лекций по этому предмету, о чем проникновенно сказал на третий день после кончины профессора секретарь Ученого совета академии архимандрит Платон (Игумнов). И даже в застольной беседе Константин Михайлович всегда так или иначе переводил беседу на вопросы космоса, творения мира... В 1956 году Комаров был назначен помощником секретаря Совета академии, в 1958‑м — утвержден в звании доцента. 2 января 1962 года произошло событие, важное как для всей нашей Церкви, так и для творческой биографии К.М. Комарова: инспектор МДА архимандрит Питирим (Нечаев), будущий митрополит Волоколамский и Юрьевский († 2003), был назначен главным редактором «Журнала Московской Патриархии» — ежемесячного официального органа Русской Православной Церкви. Еще через полтора года он же был возведен в сан епископа и назначен Председателем Издательского отдела Московской Патриархии. Так Церковь обрела своего издателя с большой буквы, которым владыка Питирим и оставался на протяжении более чем тридцати лет. Оставаясь преподавателем в МДА, новый главный редактор сразу же начал привлекать к работе в «ЖМП» своих коллег по академии. Привлек он и К.М. Комарова, который с тех пор, продолжая трудиться на педагогическом поприще, начал подвизаться и на ниве церковной журналистики. Уже в 1962 году появились его первые публикации, они были посвящены хронике жизни Троице-Сергиевой лавры и Московских духовных школ; в частности, ему принадлежит отчет о знаменитом магистерском диспуте в МДА протоиерея Петра Гнедича «Догмат искупления в русской богословской науке последнего пятидесятилетия (1892–1944 гг.)» в августовском номере ЖМП за 1962 год. Но владеющие печатным словом сотрудники были нужны не только в Издательском отделе, но и в Отделе внешних церковных связей. И в 1964 году тогдашний председатель этого отдела митрополит Никодим (Ротов; † 1978) привлек способного доцента для работы в этом церковном «министерстве иностранных дел». А еще через два года К.М. Комаров, к тому времени написавший более десятка статей в «ЖМП» и приобретший определенный опыт, получает новое важное назначение: возглавить журнал существовавшего тогда Среднеевропейского Экзархата Московской Патриархии «Stimme der Orthodoxie» («Голос Православия»), который выходил на немецком языке в Берлине. Его послали в Германию отнюдь не потому, что он хорошо знал немецкий язык (у него был переводчик), а потому, что ему доверяло священноначалие; тогда, кстати, за границу специально посылали людей без знания языка: чтобы не было слишком близких контактов с кем не следует и чтобы все эти контакты проходили под наблюдением... До Константина Михайловича редактором «Голоса» был Герман Федорович Троицкий († 1995), впоследствии один из составителей восьмитомника «Настольная книга священнослужителя», человек очень энергичный, но тогда уже серьезно больной. Материалы для журнала Константин Михайлович собирал в основном в Москве, куда раз в месяц приезжал просматривать, что интересного было опубликовано в «ЖМП», а что по каким-то причинам нельзя было напечатать в СССР, но вполне проходило для печати за границей. Чтобы отражать местную церковную жизнь, ряд статей он заказывал в Германии и других странах Экзархата, который просуществовал до 1990 года, включая тогда Австрию, ГДР, ФРГ и Западный Берлин; экзархами в то время были сначала владыка Киприан (Зернов; † 1987), потом столь же недолго Ионафан (Кополович; † 1990), впоследствии архиепископ Кишиневский и Молдавский, а затем — нынешний митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. На посту главного редактора «Stimme» талант Константина Михайловича раскрылся в полной мере: ему удалось повысить престиж журнала. В редакторской деятельности немалую помощь ему оказывала жена, которая имела университетское образование (истфак МГУ), училась на английских курсах, -словом, могла готовить к публикации самые различные материалы. Помимо редакционно-издательской деятельности, ему приходилось выполнять и представительские обязанности: как лицо официальное, он часто выступал на различных встречах, съездах, конференциях. Это послушание продолжалось пять лет. В Москву К.М. Комаров возвратился в начале 1971 года, но в ОВЦС уже не вернулся, и вскоре владыка Питирим показал ему подписанный уже Патриархом Пименом († 1990) указ о его назначении в Издательский отдел. Конечно, это не означало разрыва с духовной школой, ибо, где бы Константин Михайлович ни работал, все равно он больше всего на свете любил родную академию. Когда его спрашивали, почему он не принял сан, он говорил, что пастырь должен служить на приходе, находиться все время с прихожанами; а быть священником в академии, без прихода — это совсем не то. Бросить же преподавание в академии Константин Михайлович не мог ни в каком случае. Поэтому начавшаяся работа в Издательском отделе сопровождалась работой преподавательской — и в академии, и в аспирантуре при ОВЦС. В 1978 году К.М. Комаров был утвержден в звании профессора МДА. Продолжал он выполнять и ответственные поручения за рубежами нашей Родины: определением Священного Синода от 18 апреля 1973 года он был назначен членом Совещательного комитета Конференции Европейских Церквей и вместе с его вице-председателем митрополитом Эстонским и Таллинским Алексием (будущим Патриархом; † 2008) и профессором ЛДА Н.А. Заболотским († 1999) объехал всю Европу, участвуя в деятельности этого комитета. В Издательском отделе его работа также шла весьма успешно. И если на поприще учебно-педагогической деятельности Константин Михайлович прошел путь от рядового преподавателя до профессора Московской духовной академии, то в стенах центрального церковного издательства — от литературного редактора до ответственного секретаря редакции «Журнала Московской Патриархии» (1986–1992). За эти годы им было опубликовано более пятидесяти статей и заметок. Некоторые из них имеют особое значение: так без ссылок на фундаментальную статью К.М. Комарова «40 лет Издательскому отделу Мос-ковского Патриархата» (ЖМП № 3–5, 1985) ныне не обходится ни одна работа по истории издательского дела Церкви в советский период ее существования. Был он и членом редакционной коллегии сборника «Богословские труды». За свою разнообразную и успешную работу на ниве православного духовного просвещения Константин Михайлович удостоился многочисленных церковных наград, в том числе орденов Святого равноапостольного князя Владимира III степени, Преподобного Сергия Радонежского II и III степеней, Благоверного князя Даниила II и III степеней, патриарших похвальных грамот, а также приветственного адреса от Святейшего Патриарха Алексия II к 70-летию со дня рождения. В последние годы, уже в преклонном возрасте, К.М. Комаров продолжал работать преподавателем в Иконописной школе при МДА. Последнее лето своей жизни он провел на подмосковной даче в Алабино, опекаемый преданной женой. В день своих именин (память благоверного Ярославского князя Константина Всеволодовича, 3/16 июля) к нему приехал его ученик протоиерей Александр Сложеникин и причастил его. Константин Михайлович уже с трудом ходил, но сохранял светлую голову. Ужасная жара августа сократила его дни. 4 сентября стало ясно, что кончина уже недалеко. Он сам распорядился относительно своего отпевания: «У отца Сергия Правдолюбова». Ранним утром 6 сентября к умирающему вновь пришел отец Александр и снова его причастил. Затем Константина Михайловича перевезли в Москву. Он был в сознании, успел сказать: «Сожалею только, что не написал владыкину биографию» — переживал, что не успел написать биографию митрополита Питирима, который был его земляком и с которым он был знаком с 1953 года. Последними словами Константина Михайловича стали «Отче наш». Его жена рассказывает: «Я ему стала читать Господню молитву, вижу, что он умирает, и все думаю: вызвать скорую или нет? Думаю: если не вызову, буду потом себя ругать, — и все же вызвала. В 13.30 они приехали — и констатировали смерть: эта страшная прямая линия на кардиограмме... Все же чувство было какое-то светлое: главное — он причастился в этот день и умер спокойно, мирно...» Отпевание прошло в храме Живоначальной Троицы в Троице-Голенищево. Храм был полон, от имени ректора и преподавательской корпорации Академии прощальное слово над гробом почившего произнес проректор по воспитательной работе игумен Вассиан (Змеев). Проникновенные слова сказал настоятель храма протоиерей Сергий Правдолюбов, ученик почившего, вспомнив, как Константин Михайлович поддержал его, тогда сельского батюшку, на защите магистерской диссертации, сделав это по своему обыкновению тактично, но твердо. Искреннее соболезнование родным выразил профессор МДА К.Е. Скурат. Прощаясь со своим другом, с которым вместе поступал в академию в далеком 1951 году, он напомнил заключительные слова одного из стихотворений святителя Григория Богослова, утвердившего православное учение о Святой Троице, которыми он молился, чтобы прийти ему «в неколебимую обитель, где моя Троица и Ее сочетанное сияние, Троица, Которой и неясные тени приводят меня в восторг». «И теперь я глубоко верю, — завершил свое слово К.Е. Скурат, что Константин Михайлович, посвятивший свою кандидатскую работу трудам святого Григория, ныне наследовал ту самую обитель, к которой так стремился и Григорий Богослов. И теперь перед ним раскрылись все тайны Святой Троицы, какие только доступны человеку. Он теперь перед Престолом Божиим молится за всех нас. Он здесь всегда с таким радушием помогал всем, кто к нему обращался, а уж там и подавно будет всем нам помогать. И я верю, что он будет крепким молитвенником и за нашу духовную школу». Константин Михайлович Комаров был похоронен в Москве на Востряковском кладбище. Евгений Полищук,

22 октября 2010 г.

Ключевые слова:

Питирим (Нечаев)

Также читайте:

HTML-код для сайта или блога:

|

Святитель Феофан Затворник и его богословское наследие В 2010 году Издательским советом Русской Православной Церкви была начата работа по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, в 40 томах. Этот проект не имел аналогов в церковно-издательской практике. Проделана трудоемкая работа по сбору сведений о жизни и деятельности святителя Феофана, которая нашла отражение в подготовке и издании «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского», дополняющей собрание сочинений. В этом году исполняется 130 лет со дня преставления ко Господу святителя Феофана Затворника (в миру Георгия Васильевича Говорова; 1815–1894). О первом опыте издания полного собрания творений русского святого «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, председатель Научно-редакционного совета по изданию Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. PDF-версия.

15 апреля 2024 г. 17:00

Протодиакон Владимир Ганаба 24.07.1934–26.11.2023 26 ноября 2023 года на 90-м году жизни отошел ко Господу клирик Троицкого кафедрального собора города Подольска протодиакон Владимир Ганаба.

11 апреля 2024 г. 16:10

Схиархимандрит Варсонофий (Радута) 01.09.1938 – 08.01.2024 8 января 2024 года на 86-м году жизни преставился ко Господу старейший клирик Оренбургской епархии схиархимандрит Варсонофий (Радута).

11 апреля 2024 г. 16:00

|