Святая бригада В условиях активных военных действий помощь врачей и сестер милосердия в больницах и госпиталях Донбасса оказалась неоценимой. Ирина Худякова, сестра милосердия госпитального отделения Свято-Димитриевского сестричества при Первой градской больнице, побывала на новых территориях уже несколько раз. По роду деятельности она — социальный работник, ухаживает за пожилыми людьми и инвалидами. О духовной миссии сестер милосердия в военных госпиталях в Донбассе и о том, почему она стала добровольцем, Ирина рассказала «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.

12 марта 2024 г. 13:30

Священник Владимир Суханов: «Военным госпиталям не хватает сестер милосердия» Перед поездкой добровольцем в госпитали Донбасса каждая сестра милосердия должна пройти собеседование со священником, ответственным за духовное окормление госпиталей на новых территориях. Какие требования предъявляются к ним и почему сестрам не благословляется говорить с ранеными о таинствах, каких характерных ошибок следует избегать и что самое главное в их служении, рассказал ответственный за духовное окормление госпиталей Москвы и Московской области настоятель храма Живоначальной Троицы в детской больнице святого Владимира в Сокольниках иерей Владимир Суханов. PDF-версия.

5 марта 2024 г. 14:00

Достучаться до сердец и приобщить воинов к святым таинствам Церкви Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» о том, как священнослужители несут пастырское служение в зоне специальной военной операции, какие задачи решают и каковы перспективы увеличения штата военных священников. PDF-версия.

9 января 2024 г. 15:00

Вера должна быть осознанной Редакция «Журнала Московской Патриархии» получает письма читателей, в которых они просят рассказать об одном из направлений служения Русской Православной Церкви. Иногда кто-то делится сокровенным или повествует о своей судьбе. Мы получили письмо от человека, который 15 лет провел в колонии строгого режима за совершенное преступление. Оказавшись в заключении в самом начале жизненного пути, человек не отчаялся, не озлобился на мир и сумел вернуться к полноценной жизни. Он пришел к Богу, смог сохранить свою личность и найти возможность для духовного образования. Как это произошло? Где он обрел силы для покаяния, хотя считал свой приговор несправедливым? Предлагаем и вам прочитать эту историю. PDF-версия.

29 декабря 2023 г. 14:00

Не лечить, не спасать, а вести ко Христу Психоневрологические интернаты (ПНИ) — это государственные учреждения, где живут дети и взрослые с хроническими психическими расстройствами, которым необходим постоянный уход. Иерей Иоанн Бакушкин окормляет подопечных психоневрологического интерната «Добрый дом «Коломенский» уже 19 лет. Его педагогическое и психологическое образование, помноженное на пастырский опыт, помогает найти подход к людям с психическими заболеваниями, дать им возможность обрести поддержку и опору в православной вере. Как объяснить особенному ребенку, что такое ад, как говорить с воспитанниками ПНИ о Боге, в какие «ловушки» могут попасть волонтеры и что такое эффективная программа катехизации, священник рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.

17 ноября 2023 г. 14:00

Возврат церковного имущества — долг государства перед Церковью Русской Православной Церкви возвращены икона Святой Троицы преподобного Андрея Рублева и рака святого благоверного князя Александра Невского. Святейший Патриарх Кирилл назвал оба этих события историческими. Так постепенно восстанавливается историческая справедливость: отнятые у Церкви святыни и имущество снова переходят под ее омофор. Какими правовыми актами сегодня регулируется передача имущества и святынь Церкви, что позволило большевистской власти сто лет назад придать легитимность грабежу церковного имущества, в каком правовом статусе теперь находятся икона «Святая Троица» и рака Александра Невского, «Журналу Московской Патриархии» рассказала руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега). PDF-версия.

30 октября 2023 г. 14:30

Помоги человек человеку Церковь Христова — собрание верующих людей, возглавляемое Господом Иисусом Христом. Одна из Его заповедей — возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22, 39). А если ближний в данный момент нуждается в твоей поддержке и внимании? Заботу и помощь тем, кому она необходима, оказывают благочиния, храмы, сестричества, благотворительные столовые Московской митрополии. Курирует эту работу Межъепархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Все социальные отделы епархий работают в тесном сотрудничестве с профильными государственными и общественными учреждениями и с Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. PDF-версия.

26 июля 2023 г. 17:00

Наше правило — не отказывать никому Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского, — крупнейшее медицинское учреждение Русской Православной Церкви. Основанная 120 лет назад как небольшая лечебница с богадельней, сегодня она представляет собой многопрофильный медицинский центр, в традиции которого уход за неизлечимыми больными. Последние несколько лет больница приобрела особую значимость для общества и Церкви: в период пандемии коронавируса ее врачи круглосуточно работали в «красной зоне», а сейчас регулярно оказывают помощь пострадавшим в Донбассе. О прошлом и настоящем церковной клиники, ее миссии и служении «Журналу Московской Патриархии» рассказал Алексей Заров, главный врач и директор больницы святителя Алексия. PDF-версия.

21 июля 2023 г. 15:00

Протоиерей Марк Ермолаев: «Долг пастыря — укрепить бойца в вере» Протоиерей Марк Ермолаев — председатель Отдела по взаимодействию с вооруженными силами Московской митрополии. В интервью нашему изданию он рассказал о взаимодействии Церкви и силовых структур и о главных задачах военных священников. PDF-версия.

15 июня 2023 г. 14:00

На войне как на войне Военный капеллан Димитрий Василенков из Санкт-Петербурга неоднократно бывал в зонах активных боевых действий. Еще в 2000-е годы он духовно окормлял отряды спецназа и подразделения разведки различных силовых структур, участвовавших в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, а в 2008 году сопровождал российские Вооруженные силы во время операции по принуждению Грузии к миру. Его опыт оказался востребован и во время проведения специальной военной операции на Украине, поэтому в течение последнего года отец Димитрий был несколько раз командирован в Донбасс в зону боевых действий. «Журналу Московской Патриархии» священник рассказал, с чего следует начинать день в зоне военного конфликта, как за пять минут изложить личному составу правила духовной безопасности на войне и почему для него важно самому проводить занятия по тактической медицине для бойцов. PDF-версия.

8 мая 2023 г. 15:30

|

ЖМП № 1 январь 2020 /

31 января 2020 г. 12:00

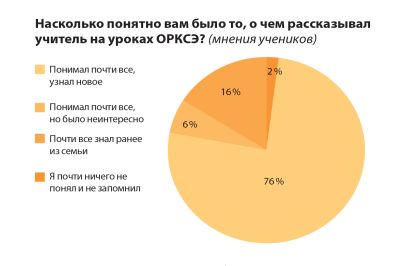

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий: «Мы расширяем преподавание религиозных культур на 5–9-е классы средней школы»В КАКОМ КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОСТАНУТСЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ОРКСЭ Минувшей осенью Министерство просвещения России опубликовало для общественного обсуждения новую редакцию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. Как следовало из текста проекта на федеральном портале «Нормативные правовые акты», из школьного курса основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) предполагалось исключить все четыре конфессиональных модуля, оставив лишь два — основы светской этики и основы мировых религиозных культур. Как это соотносится с методической разработкой государственными органами целой новой предметной области основ духовно-нравственной культуры народов России, к чему готовиться родителям будущих четвероклассников и не пропадут ли втуне методические наработки по преподаванию основ православной культуры в средней школе, «Журнал Московской Патриархии» узнал у председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. PDF-версия. — Ваше Высокопреосвященство, с федерального портала «Нормативные правовые акты» информация о проекте нового ФГОС начального общего образования исчезла. По-прежнему ли государство настроено на исключение ОПК и трех других конфессиональных модулей из курса ОРКСЭ? — Долгие годы — сначала при апробации, а затем и во время реализации ОРКСЭ в школах России — эта предметная область была и продолжает оставаться символом профессионального и творческого сотрудничества государства, Русской Православной Церкви, традиционных религиозных организаций России в сфере образования, воспитания школьников на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. И мне бы не хотелось рассматривать сложившуюся ситуацию как попытку сворачивания этой долгосрочной и многообещающей практики. В подтверждение моих слов немного статистики: сейчас примерно две пятых детей и их родителей в России в рамках курса ОРКСЭ выбирают для изучения именно основы православной культуры. Таких семей более половины в Центральном и Южном федеральных округах, а во многих регионах их доля превышает 70 %. Даже в Москве, при всем ее пестром этно-конфессиональном составе, большинство школьников в 4-м классе изучают именно ОПК. Пока не понятно, кто именно инициировал исключение преподавания религиозных культур из ОРКСЭ (то есть отказ от договоренностей 2009 года между высшим руководством государства, Президентом России и лидерами российских конфессий). Без религиозных культур ОРКСЭ смысла не имеет! Ведь этот предмет, как определял его 10 лет назад занимавший тогда президентский пост Дмитрий Медведев, — форма преподавания религиозных культур с одним альтернативным предметом по светской этике для нерелигиозной части общества. Отмечу: если в стандарте оставить ОРКСЭ без религиозных культур, это будет противоречить федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» в части прав граждан на воспитание своих детей. Родители смогут просто не разрешать своим детям ходить на «альтернативные» курсы, как они названы в законе, если их лишат права выбора религиозных культур. Ведь согласно второй части 87-й статьи право выбора учебных предметов, курсов, модулей для изучения духовно-нравственной культуры народов России закреплено за родителями. В кулуарах, неофициально некоторые высказываются: мол, преподавание религиозных культур по выбору надо исключить для профилактики экстремизма, укрепления единства российского общества. Но это мнение не основано ни на едином факте! Искренне надеюсь: в реализации негативных сценариев для такой первостепенно важной области, как духовно-нравственное воспитание, не заинтересован никто. Я уверен, что будущее России неразрывно связано с ее традиционной духовной культурой, с Православием. Не станет простого школьного предмета — и эта утрата может стать невосполнимой даже в долгосрочной перспективе. Уверен: так считаю не только я. Когда появился этот проект стандарта без религиозных культур, ситуация стала напряженной буквально по всей стране. К нам стали поступать просьбы, вопросы и даже требования… Было непонимание, я бы сказал, даже удивление и гражданский протест. Скажу откровенно, приходится сдерживать эту реакцию в расчете исправить ситуацию как недоразумение. Ведь поднялась целая волна общественных обращений в федеральные органы власти. В ноябре конфессиональные предметы были возвращены в состав ОРКСЭ в очередном рабочем проекте стандарта начальной школы. Думаю, это результат осознания министерством неправомочности своих предыдущих действий: нельзя принимать поспешные решения без учета мнения миллионов граждан России, особенно если это касается будущего детей. Главная проблема сейчас — обеспечение преподавания религиозных культур и светской этики на основной ступени школы, то есть в 5–9-х классах, и расширение ОРКСЭ в начальной школе. Впрочем, некая ориентация профильного министерства на исключение конфессиональных модулей (иначе говоря, на непризнание существующего факта заинтересованности детей и их родителей) по-прежнему улавливается. Такая позиция органа исполнительной государственной власти, мягко говоря, непонятна и безосновательна. Так быть не должно! Напротив, полагаю, что приобщению людей к традиционной духовной культуре надо создавать режим максимального благоприятствования. Напомню: преподавание православной культуры, ОПК в том или ином виде в светских (государственных и муниципальных) школах по разным годам обучения началось в России задолго до 2012 года. К началу эксперимента с ОРКСЭ курсы по православной культуре в разных форматах уже изучали более полумиллиона детей во многих регионах страны. — За минувшее десятилетие в преподавании ОПК в школе наработаны колоссальные методические результаты. Кому они понадобятся, если в перспективе этот модуль из программы исчезнет? Смогут ли они найти хотя бы частичное применение в смежных образовательных областях? — Православная культура — учебный предмет со своими задачами в обучении и воспитании детей, не сводимый к другим школьным курсам. Его учебно-методическое обеспечение также ориентировано на совершенно конкретные результаты, едва ли достижимые в других предметных областях, пусть даже смежных. В случае негативного сценария развития событий многое из накопленного опыта учебно-методического обеспечения ОПК будет утеряно. Это педагогическая аксиома, как говорил еще Константин Дмитриевич Ушинский. Учебный предмет по традиционной духовной культуре, религии народа — один из основных обязательных школьных предметов, он должен быть в любой национальной, народной школе. А методические наработки по ОПК за это время действительно внушительны. Издано несколько учебников с полным комплектом учебно-методических материалов. Будут готовиться и новые учебники с учетом изменений в жизни Церкви, потребностей детей и педагогов. Качество и количество учебных материалов, полагаю, также будут возрастать и увеличиваться. — Ну а если все же модуль основ мировых религиозных культур останется единственным религиозным в составе курса ОРКСЭ? Сможет ли Церковь каким-либо образом участвовать в его преподавании? — Этот модуль не религиозный, а сравнительно-религиоведческий. Никакого содержательного участия в нем Русской Православной Церкви или других религиозных организаций не предполагается. Оно, по сути, излишне: религиоведы прекрасно все знают о религиях и сами все напишут. Смысл преподавания религиозных культур принципиально другой: не просто дать ребенку максимум информации о религиях, но открыть возможность приобщения к традиционной духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа. Конечно, без «обучения религии» — что означает, как это поясняется в основном методическом документе Министерства образования по ОРКСЭ от 2012 года, недопустимость подготовки школьников к участию в богослужениях и обучения религиозной практике в той или иной общине. Как говорил Святейший Патриарх Кирилл, главная цель духовно-нравственного образования в школе — приобщение ребенка к культуре, в которой живет его семья, на которую она ориентируется в жизни, в том числе в воспитании детей. Дело в том, что знаний о религии, духовно-нравственной культуре русского и других народов России в школьных гуманитарных курсах не может быть слишком много. Об этом, кстати, сказал Предстоятель на заседании Общества русской словесности 6 ноября прошлого года, при этом уточнив: «в рамках уже действующего одного или нескольких предметов». — Практически все процессы и механизмы в управлении светским обществом во многих странах сегодня построены на эффективности. То, что неэффективно, повсеместно признается отжившим и тормозящим развитие. В конце прошлого года в ходе конференции в Москве представители Министерства просвещения подробно рассказывали о двухлетнем исследовании эффективности преподавания ОРКСЭ в российских школах. Однако ни резолюции по итогам конференции, ни каких-то иных практических выводов до сих пор не опубликовано. А на ваш взгляд, ОПК в рамках ОРКСЭ сегодня преподаются эффективно? — Начнем с того, что исследования эффективности ОРКСЭ с точки зрения результативности преподавания не было. Реализован очередной двухгодичный проект, направленный на сопровождение реализации ОРКСЭ в регионах. Можно назвать проводившееся исследование ежегодным мониторингом проблем, сохраняющихся в подготовке учителей, обеспечении свободного выбора модулей, наличии учебников, методике преподавания и т. д. В рамках проекта прошли региональные мероприятия, конференции, обсуждения, обмен опытом. То есть изучалась не эффективность ОРКСЭ как такового, а пути решения проблем, мешающих сделать преподавание религиозных культур и светской этики более результативным. Причем рассматривались вопросы повышения эффективности не только ОРКСЭ, но и преподавания учебных предметов, курсов, направленных на изучение духовно-нравственной культуры народов России, в других классах (так указано в названии проекта). На этих мероприятиях и на итоговой конференции в Москве наши представители, опираясь на опыт и суждения специалистов, педагогов в регионах, обоснованно заявили, что главная проблема в повышении эффективности ОРКСЭ — искусственно экспериментальный формат: всего 34 часа и только в единственном 4-м классе. Это исходная точка всех остальных проблем: неопределенного статуса учителей, качества их подготовки, отсутствия у некоторых из них мотивации, отсутствия закрепленной экспертизы учебников и пособий в религиозных организациях. Есть и еще целый ряд проблем, связанных с мизерным, педагогически необоснованным объемом преподавания. Вывод однозначный: эффективность реализации экспериментального курса ОРКСЭ за 10 лет достигла, условно говоря, потолка возможностей, максимума. А в других классах в предметной области основ духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) качество преподавания не может повышаться, пока сохраняется неопределенность в отношении ее структуры и содержания. Чтобы решить эту проблему, предметы по религиозным культурам и светской этике должны быть включены в учебный план аналогично ОРКСЭ. Пока не будет гарантировано их преподавание в 5–9-х классах в логической преемственности с ОРКСЭ, преждевременно предъявлять требования к результатам образования! Это прекрасно понимают все непосредственные участники воспитательного процесса — хотя они и видят, конечно, определенные результаты своей работы. Как и то, что многие дети выражают желание изучать (в том числе православную культуру) не только в одном 4-м классе. Но такой полноценной возможности пока в России нет. — На каком этапе сейчас находится развитие учебных планов различных курсов в предметной области основ духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)? Находят ли в них место вопросы конфессиональных культур? — ОДНКНР — это группа учебных предметов, своеобразное продолжение ОРКСЭ на основной ступени общего образования. Свести ОДНКНР в один предмет — значит ликвидировать изучение православной культуры, нивелировать саму идею духовно-нравственного воспитания. Примерно то же самое, что из ОРКСЭ изъять изучение религиозных культур. Еще раз подчеркну: есть предметная область, или, иначе говоря, группа предметов по выбору, включающая ряд предметов по религиозным культурам и альтернативный предмет по светской этике для нерелигиозной части общества. В последнем по времени проекте нового образовательного стандарта для 5–9-х классов предметная область ОДНКНР представлена так же, как была представлена в стандарте 2010 года. — А именно? — Есть несколько общих требований к предметным результатам образования, оставшихся со времени эксперимента (то есть относящихся, по сути, к ОРКСЭ). Но нет перечня учебных предметов по выбору в составе предметной области. Их нет, потому что нет решения о преподавании религиозных культур и светской этики по выбору в 5–9-х классах. Наши предложения опираются на позицию Церкви по преподаванию православной культуры в школе: изучение светской этики и религиозных культур по выбору с участием заинтересованных религиозных организаций в преемственности с ОРКСЭ. Тут надо иметь в виду, что средние классы — это основной курс православной культуры в школе (также исламской культуры, светской этики и т. д.). Ведь изучение религиозных культур и светской этики в ОРКСЭ — это пропедевтика для младших школьников, а основной курс должен преподаваться в последующих классах. Мы сформулировали и предложение изменить название предметной области начиная с 5-го класса: «ОДНКНР» на «Религиозные культуры и светская этика» — без существительного «основы». Так будет понятнее и логичнее. В начальной школе — да, «основы», а в старших классах — уже просто религиозные культуры и светская этика. Эти предложения по составу, наполнению предметной области в 5–9-х классах и по ее названию были поддержаны организациями мусульман и буддистов. Еще в 2016 году по предложению министерства мы подготовили примерные образовательные программы по православной культуре для всех уровней школы: три программы для включения их в федеральный реестр образовательных программ. Такие же программы могут быть сделаны по другим религиозным культурам с участием заинтересованных религиозных организаций. Здесь нет собственно педагогических проблем. Просто должно быть принято, наконец, решение о нормальном изучении религиозных культур и светской этики в школе и обеспечена его реализация, как это было сделано с ОРКСЭ в 4-м классе. Чтобы защитить существующее преподавание православной культуры в 5–9-х классах по выбору школ — участников образовательных отношений, мы также подготовили и направили в министерство минимально необходимые изменения в стандарт основной школы. Эти предложения основаны на методических рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР, принятых самим министерством, и соответствующей практике. — Как бы вы оценили деятельность ответственных за взаимодействие с учебными заведениями и координаторов преподавания ОПК в средней школе? — Координаторы и ответственные со стороны государства, управлений образованием в регионах участвуют в педагогической работе, помогают решать возникающие проблемы, обобщают и направляют в федеральное министерство данные по выбору предметов — модулей ОРКСЭ, участвуют в профильных мероприятиях в системе образования. Большинство из них — высококвалифицированные специалисты, методисты. Пользуясь случаем, хочу выразить им благодарность. Случаются, конечно, и негативные ситуации, когда таким координатором оказывается человек либо безразличный, либо вообще нетерпимый к религии. Но это редкие исключения. Есть координаторы и со стороны Церкви, ответственные за преподавание православной культуры в школах, действующие на приходах, в благочиниях и епархиях. Это добровольные помощники — священнослужители и миряне, — как правило, работающие во славу Божию. А главный координатор на уровне епархии, так сказать, по должности — руководитель епархиального отдела образования. Принципиально важна позиция и участие в развитии ОПК правящего архиерея. Об этом мы постоянно напоминаем преосвященным, особенно вновь поставленным. Некоторые вопросы требуют их личного участия в диалоге с руководством, главами регионов, органов управления образованием. Сейчас такая система взаимодействия создана практически повсеместно. В епархиальных отделах трудятся профессионалы, педагоги помогают священникам часто на добровольной основе, создаются родительские сообщества, заинтересованные в развитии ОПК. Результаты их деятельности налицо. Это и стабильно высокий выбор ОПК на основе добровольного решения родителей, и улучшение качества преподавания предмета. Координаторы, представители епархий главным образом помогают школьным учителям в организации посещений храмов, монастырей и других центров православной культуры. Один из примеров такого соработничества школы и Церкви — Москва. Особенно можно отметить работу в Южном административном округе. Это интересный опыт, настоящее достижение, достойное специальной публикации. Такая работа идет и в других регионах. Низкий поклон и благословение всем труженикам на этом поприще.

31 января 2020 г. 12:00

Также читайте:

HTML-код для сайта или блога:

|

Святитель Феофан Затворник и его богословское наследие В 2010 году Издательским советом Русской Православной Церкви была начата работа по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, в 40 томах. Этот проект не имел аналогов в церковно-издательской практике. Проделана трудоемкая работа по сбору сведений о жизни и деятельности святителя Феофана, которая нашла отражение в подготовке и издании «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского», дополняющей собрание сочинений. В этом году исполняется 130 лет со дня преставления ко Господу святителя Феофана Затворника (в миру Георгия Васильевича Говорова; 1815–1894). О первом опыте издания полного собрания творений русского святого «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, председатель Научно-редакционного совета по изданию Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. PDF-версия.

15 апреля 2024 г. 17:00

Протодиакон Владимир Ганаба 24.07.1934–26.11.2023 26 ноября 2023 года на 90-м году жизни отошел ко Господу клирик Троицкого кафедрального собора города Подольска протодиакон Владимир Ганаба.

11 апреля 2024 г. 16:10

Схиархимандрит Варсонофий (Радута) 01.09.1938 – 08.01.2024 8 января 2024 года на 86-м году жизни преставился ко Господу старейший клирик Оренбургской епархии схиархимандрит Варсонофий (Радута).

11 апреля 2024 г. 16:00

|