Наши Церкви и наши народы прошли много испытаний Предстоятель Ассирийской Церкви Востока Святейший Католикос-Патриарх Мар Ава III возглавляет эту древнюю кафедру всего два года и уже дважды посетил Россию. В ноябре 2023 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ о награждении Католикоса «за большой вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами» государственной наградой России — орденом Дружбы. О тесных связях русского и ассирийского народов, диалоге Русской Православной Церкви и Ассирийской Церкви Востока и целях своего служения Святейший Мар Ава рассказал в интервью «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.

9 апреля 2024 г. 14:00

«Небесные пещеры»: духовное значение пещерных монастырей в истории православного монашества Пещерные храмовые комплексы известны с IV века и встречаются почти на всей территории православного мира. Это уникальные памятники природно-культурного ландшафта и неотъемлемая часть литургического наследия Православия. С чем было связано их появление? Каковы корни этого духовного опыта и необходимые условия для создания пещерного монастыря? Об этом уникальном явлении рассказывает Петр Юрьевич Малков, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. PDF-версия.

14 марта 2024 г. 15:00

Верный cвидетель (Притч. 14, 25) В этом году исполнилось 45 лет со дня кончины митрополита Никодима (Ротова), 12 лет (1960–1972) возглавлявшего Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата в сложное для Церкви время хрущевских гонений и раннего застоя. Выросший в обычной советской семье и, несмотря на это, мечтавший с юности о монашестве, митрополит Никодим принял постриг в 18 лет. За свою непродолжительную земную жизнь он успел сделать очень многое для Русской Православной Церкви. Обладая талантом дипломата, митрополит Никодим приобрел всемирную известность и глубокое уважение своей преданностью вере Христовой, а также экуменической, миротворческой и патриотической деятельностью. Его трудами Русская Церковь обрела особый авторитет не только среди Поместных Православных Церквей, но и в христианском мире в целом. Его усилиями вступление Русской Церкви в 1961 году во Всемирный Совет Церквей стало плодотворным, способствуя широкому и убедительному свидетельству об истине Святого Православия. Анализу этого периода деятельности выдающегося иерарха посвящена статья старшего преподавателя Московской духовной академии иерея Илии Письменюка. PDF-версия.

3 ноября 2023 г. 13:00

Имейте добрую память Восьмого сентября 1943 года в Москве состоялся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, на котором ее Предстоятелем был избран Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский). Со дня этого события прошло 80 лет, время совсем краткое с точки зрения вечности и в то же время исключительно судьбоносное и насыщенное событиями в религиозной жизни православного народа нашего Отечества. PDF-версия.

21 октября 2023 г. 13:00

Молитвами первых преподобных: делегация монашествующих Русской Православной Церкви посетила святыни Египта Ровно 55 лет назад, 25 июля 1968 года, делегация Русской Православной Церкви во главе с архиепископом Минским и Белорусским Антонием (Мельниковым) приняла участие в торжествах Коптской Церкви в честь 1900-летия мученической кончины апостола и евангелиста Марка и освящения кафедрального собора святого Марка в Каире. Святейший Патриарх Алексий I в послании Патриарху Коптскому Кириллу VI тогда отметил: «Мы уповаем на упрочение взаимосвязей между нашими Церквами в будущем». Слова Святейшего оказались пророческими: с того времени отношения Русской и Коптской Церквей успешно развиваются. PDF-версия.

24 июля 2023 г. 16:00

Митрополит Абрахам МАР СТЕФАНОС: «Мы во многом единодушны» Делегация Маланкарской Церкви, принявшая участие в заседании Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью, посетила Россию 24-27 апреля 2023 года. По итогам заседания был принят Меморандум, касающийся дальнейшего развития основных направлений двустороннего сотрудничества. О том, как проходит диалог двух Церквей, какие стратегические задачи удается решать, как живут христиане в Индии и почему русская святая XX века блаженная Матрона Московская нашла отклик в индийской душе, митрополит Абрахам Мар Стефанос, глава епархии Великобритании, Европы и Африки Маланкарской Церкви, рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.

23 июня 2023 г. 15:00

Понять русскую душу через молитву В 1906 году вышло первое издание классической книги богослужебных текстов на английском языке Orthodox Service Book («Православный богослужебный сборник»). Она представляет собой сборник чинопоследований и молитв, переведенный с церковнославянского на английский язык известным американским филологом Изабель Флоренс Хэпгуд. Ее судьба поразительным образом тесно переплелась с судьбами великих людей России: Патриарха Тихона, когда он еще был архиепископом Алеутским и Северо-Американским, праведного Иоанна Кронштадтского, русских писателей Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, а также святых Американской Церкви. История о том, как начался путь Изабель Хэпгуд к переводу православного богослужения, которым до сих пор пользуются православные общины Северной Америки, — в нашем специальном материале. PDF-версия.

18 мая 2023 г. 14:00

Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год Недавно у Церкви появился еще один живой пример для подражания — решением Священного Синода от 25 августа 2022 года в список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской было включено имя священноисповедника Михаила Союзова. Он был настоятелем Князь-Владимирского собора в Петрограде, осужден по делу «о сопротивлении изъятию церковных ценностей» и скончался в тюремной больнице 19 октября 1922 года.

11 октября 2022 г. 13:30

Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год Преображение Господне — событие евангельской истории, открывшее ученикам Спасителя Его истинную Божественную природу. После Фавора слова проповеди Христа приобрели иной смысл и иное звучание: в свете Преображения учение Христа наполнилось светом вечности. Много позже ученики будут проповедовать не отвлеченное нравственное учение, но приблизившееся Царствие Небесное, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни (1 Ин. 1, 1).

29 июля 2022 г. 13:00

Циничная афера на уровне государства Одним из распространенных стереотипов советской историографии изъятия храмового имущества в 1922 году являлся тезис о всенародной поддержке этой антицерковной кампании государства. И хотя изъятие ценностей часто проходило в форме грабежа и почти всегда на фоне волнений среди верующих, многие ученые до сих пор уверены: широкие слои народа с пониманием отнеслись к тому, что Церковь должна отдать властям все, что у нее есть, включая священные сосуды. Мифы об изъятии церковных святынь, порожденные советскими пропагандистами столетие назад, на основе новых архивных данных «Журналу Московской Патриархии» прокомментировал научный сотрудник Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ, кандидат философских наук, кандидат богословия священник Сергий Иванов. PDF-версия.

22 июля 2022 г. 11:00

|

ЖМП № 1 январь 2020 /

5 февраля 2021 г. 13:00

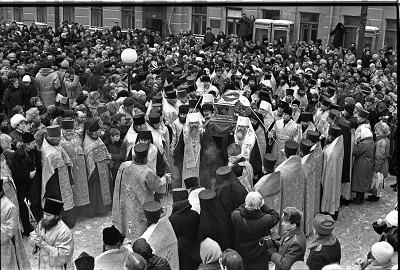

Встречала вся странаВ январе исполнилось 30 лет со дня второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского. В 1991 году в запасниках Государственного музея истории религии, который находился в стенах Казанского собора тогда еще Ленинграда, неожиданно были обнаружены святые мощи cаровского старца, которые до этого считались утерянными. И вскоре утраченная святыня была передана Русской Православной Церкви. Эта новость облетела буквально всю страну. Тысячи людей выходили на улицы, чтобы встретить крестный ход с мощами одного из самых любимых русских святых и поклониться ему в Питере, Москве, Ногинске, Владимире и, наконец, — в Дивееве, где мощи нашли свое упокоение. Преподобный Серафим как будто благословлял возрождающуюся Русскую Церковь. Так это событие было воспринято тогда многими верующими. PDF-версия. В 1920 году по решению IX Темниковского уездного съезда Советов и согласию на это губернских властей вскрыли мощи преподобного Серафима. Затем их перевезли в Москву, в Музей атеизма, и след их затерялся. Из уст в уста верующие передавали рассказы о том, что они где-то укрыты, спрятаны. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) вспоминал, что, возглавляя Владимирскую епархию в 1970-х годах, он нашел в местном архиве письмо епископа Муромского Николая архиепископу Владимирскому Онисиму. Речь в нем шла о том, что мощи преподобного Серафима схоронены где-то на кладбище келейницей последней игумении Дивеевского монастыря Марией (Бариновой). Она жила в Муроме, где поселилась часть монахинь с игуменией после закрытия обители. «Управляя Владимирской епархией, я бывал в Муроме несколько раз в год и встречался с монахинями, — рассказывал владыка Николай. — Как-то я спросил мать Марию, известно ли ей что-нибудь о местонахождении святых мощей преподобного Серафима. Она ответила, что ее имя в письме названо неверно и достоверность изложенного в нем она подтвердить не может. Но, действительно, существовало предание, что мощи были кем-то подменены. Известно также, что последняя игумения посылала в Москву послушниц разузнать о мощах преподобного. Вернувшись, посланные сказали, что мощи находятся в Донском монастыре». Паломничество в Антирелигиозный музей О том, где все-таки находились мощи преподобного Серафима после того, как были вывезены в Москву, пишет историк и краевед из Сарова Валентин Степашкин (один из авторитетных исследователей жизни саровского старца, благодаря трудам которого был установлен точный год рождения Прохора Мошнина, в монашестве Серафима). В выпущенном им в серии «Жизнь замечательных людей» жизнеописании преподобного Серафима историк рассказывает, что весной 1927 года, когда мощи оказались в Москве, Центральный государственный антирелигиозный музей только значился в проектах. В одном из архивов Степашкин обнаруживает запись, что мощи поместили сначала на подворье Серафимо-Дивеевского монастыря, а когда в стенах соборного храма закрытого Страстного монастыря открыли Антирелигиозный музей, мощи перенесли туда. Историк приводит интересные документы, свидетельствующие, что музей пользовался большой популярностью в первые годы своей работы, что его посетило немалое количество людей. Приходили не из праздного любопытства, а чтобы поклониться мощам преподобного Серафима. То есть в Антирелигиозный музей начинается настоящее паломничество. В 1937 году постройки монастыря были снесены в связи с начавшейся реконструкцией улицы Горького, и музей переехал в закрытый для богослужений Никольский храм в Новой Слободе на Долгоруковской улице. С началом войны здание музея передается под общежитие бойцов местной ПВО. Фонды музея законсервированы, и их судьба во время войны неизвестна. На этом след святых мощей терялся. После окончания войны музей так и не возобновил свою работу и был присоединен к ленинградскому Музею истории религии, который располагался в здании Казанского собора. Как выяснилось спустя много десятилетий, мощи саровского старца вместе с музейными экспонатами переехали в Ленинград и уже не выставлялись, а хранились в запасниках. Кто укрыл святыню в Казанском соборе Ленинграда, неизвестно. Только в музейных фондах она не значилась. Возможно, это и спасло ее, поскольку в документах 1920 года говорилось, что мощи изъяты для «уничтожения или помещения в музей». Рукавички святого Значимую роль в истории второго обретения мощей преподобного Серафима сыграл архиепископ Тамбовский и Мичуринский Евгений (Ждан). В надежде, что в новое время Церкви будут возвращены мощи святителя Питирима Тамбовского, находившиеся в местном музее, владыка стал искать в Тамбовском областном архиве документы об их вскрытии и освидетельствовании. В процессе поиска он обнаружил также аналогичные документы, составленные после изъятия мощей саровского чудотворца. Описание было очень подробным. Те, кто дерзнул тогда вскрыть раку и столь ответственно отнесся к описанию святыни, наверняка и представить себе не могли, какую добрую службу в будущем сослужит эта бумага. В 1987 году владыка Евгений показал найденные документы митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию (будущему Патриарху) и архиепископу Горьковскому и Арзамасскому Николаю. Через три года, в октябре 1990-го, на Архиерейском Соборе епископ Истринский Арсений (Епифанов) поинтересовался у Тамбовского архипастыря, сохранились ли документы. Вскоре Святейший Патриарх Алексий II благословит этих двух архиереев на поездку в Ленинград. «Неожиданно, — вспоминает епископ Арсений, — позвонил Кучинский (директор Ленинградского музея истории религии и атеизма. — Ред.). Станислав Алексеевич сообщил о том, что после решения о возвращении Церкви Казанского собора, в котором размещался музей, началось освобождение запасников. Стали передавать храмам иконы, Евангелия, различные богослужебные предметы. И вот в одном из запасников среди гобеленов были найдены завернутые в рогожу останки, по-видимому, какого-то святого. В описи они не значились. Когда рогожу развернули, увидели мощи с надетыми на руки рукавичками. На одной было вышито: “Преподобне отче Серафиме”, на другой — “Моли Бога о нас”. О находке сообщили Святейшему Патриарху. Святейший переговорил с Кучинским, и тут же была создана комиссия под председательством владыки Евгения, в которую вошел также владыка Арсений. Вскоре комиссия отправилась в Ленинград». Воздух наполнился благоуханием «В присутствии директора, его заместителей и сотрудников музея, — рассказывает епископ Арсений, — мы поднялись в ту комнату, где лежала “находка”. Разумеется, мы привыкли всегда доверять только документам — здесь же никаких документов не было. Помог акт вскрытия мощей преподобного Серафима Саровского, который обнаружил владыка Евгений. По этому-то акту мы и стали сличать найденные мощи с описанием. Все найденное досконально сходилось с останками преподобного Серафима Саровского! Из его жития мы помним рассказ, как его до полусмерти избили разбойники, искавшие у него деньги. И у найденных мощей была заметна довольно сильная вмятина на грудной кости! То есть даже этот факт подтверждался. Голова преподобного Серафима была в скуфейке с круглым отверстием на лбу. По-видимому, на это отверстие раньше была наклеена какая-то круглая металлическая пластинка, чтобы люди к ней прикладывались. Так вот, кости черепа преподобного — темного цвета, а это место — светлое-светлое, настолько оно зацеловано. От этого возникло какое-то радостное чувство… Вообще сложно передать то чувство, которое я тогда испытывал, — особое благоговение и вместе с тем неописуемое внутреннее напряжение от сознания, что рядом необыкновенное, великое сокровище». А вот что вспоминал владыка Евгений: «Мы увидели нечто вроде деревянного стола размером примерно полтора на полметра, покрытое синей бумагой. Когда сняли липкую ленту, прикреплявшую бумагу к столу, воздух наполнился благоуханием, похожим на то, которое я чувствовал при открытии и освидетельствовании мощей святителя Питирима Тамбовского. Когда мощи раскрыли полностью, увидели на голове монашеский куколь (такой же был и на мощах святителя Питирима) с отверстием в лобной части, около которого были обрывки нитей. Важно отметить, что в акте, составленном при вскрытии гробницы преподобного Серафима в 1903 году, перед его канонизацией, упоминается о седовато-рыжеватом цвете волос. Такого же цвета были волосы в куколе. <…> На мощах был медный крест, по-видимому, тот самый, которым благословила преподобного его родительница. Руки были в рукавичках и сложены крестообразно на груди. Левой туфельки (стопы) не было». Любимого святого встречала вся Россия 11 января 1991 года святыня была официально передана Церкви. В Казанском соборе Ленинграда Святейший Патриарх Алексий II и Станислав Кучинский подписали акт. В своем слове перед ракой со святыми мощами Святейший Патриарх отметил: «То, что было достоянием всего нашего народа, то, что казалось безвозвратно утраченным, то, о чем долгие, тяжелые годы сожалели тысячи православных христиан, сегодня здесь, перед нами: преподобный Серафим не только духом, но останками своими с нами... Духовно радуясь и торжествуя, мы прекрасно понимаем, что Промысл Божий действует в мире через конкретных людей. Через определенные обстоятельства». Мощи торжественно перенесли в Троицкий собор Александро-Невской лавры. Здесь они находились до дня памяти блаженной Ксении, 6 февраля. Все это время к преподобному шли люди, с утра до вечера, непрерывным потоком. В Москве, когда встречали мощи, вокзал и прилегающие к нему улицы были заполнены людьми. С иконами и свечами, крестным ходом святыню перенесли в Богоявленский патриарший собор, где она пребывала несколько месяцев. Вся первопрестольная спешила поклониться батюшке Серафиму. И не только Москва. Со всех городов и весей люди ехали к преподобному. А 23 июля святыня начала свой путь в Дивеево.

Что писал «Журнал Московской Патриархии» о втором обретении мощей в 1991 году О втором обретении мощей преподобного Серафима Саровского «Журнал Московской Патриархии» писал на протяжении всего 1991 года, пока мощи следовали из Ленинграда через Москву и другие города в Дивеево. В частности, в пятом номере дается подробный репортаж о перенесении мощей из Ленинграда в Москву. Вначале идет рассказ (который впервые был напечатан в «Журнале Московской Патриархии» и потом не раз перепечатывался во многих изданиях) заведующего одного из отделов Музея истории религии Сергея Павлова о том, как музейные сотрудники первыми обнаружили мощи, увидев в углу помещения, где хранились гобелены, прямоугольный предмет в человеческий рост, затянутый холстом, как распороли холст, и их взорам предстал полный остов человека с сохранившейся бородой, волосами и частицами мышечной ткани, у которого на руках были атласные светлые рукавицы, на одной из них было золотом вышито: «Святый отче Серафиме», на другой — «Моли Бога о нас». «После того как я увидел эти рукавицы, меня как громом ударило, — восклицает Павлов, — я почувствовал, что происходит очень важное событие! Мощи мы сразу перенесли в отдельное хранилище, под замок. Обо всем поставили в известность директора музея Кучинского». Репортер журнала в этом же номере детально описывает визит Патриарха Алексия II в Ленинград, связанный с торжественным перенесением мощей преподобного Серафима в Москву. Как после молебна в Александро-Невской лавре архиереи на руках несли раку с мощами крестным ходом до Московского вокзала и за ними, опираясь на посох, шел Святейший. А следом — уже бесконечный поток верующих с зажженными свечами. Раку с мощами установили в специальном вагоне поезда «Красная стрела», где весь путь до Москвы не прерывалась молитва. В Первопрестольной крестный ход стал еще многолюднее (пришлось перекрывать движение) и сопровождал мощи от Ленинградского вокзала до Богоявленского патриаршего собора, где после праздничного молебна каждому подходящему к раке с мощами Патриарх Алексий II дарил на молитвенную память бумажную иконку великого угодника Божия земли Русской. Он дружил с Патриархом Особо следует сказать о Станиславе Алексеевиче Кучинском, многолетнем директоре Музея истории религии, благодаря которому 30 лет назад произошло второе обретение мощей саровского старца. Когда готовился материал об этом событии, корреспондент «Журнала Московской Патриархии» обратился в музей, чтобы поговорить с очевидцами. Выяснилось, что Кучинский умер в 2019 году. Участником тех событий была Людмила Перова, которая тогда работала заместителем Кучинского по музейному развитию. «Станислав Алексеевич был верующим человеком, — вспоминает Людмила, — не православным, а католиком (этого вероисповедания была воспитавшая его бабушка), но он с большим почтением относился к Православию. Вспоминаю, какие дебаты были в нашем коллективе по поводу того, надо или не надо отдавать Церкви Казанский собор, который занимал наш музей. Половина сотрудников считала, что не надо. Последнее слово было за директором, который сказал, что надо возвращать. И когда наши сотрудники обнаружили мощи еще только предположительно преподобного Серафима Саровского, Станислав Алексеевич тут же вышел на церковных иерархов, чтобы сообщить им об этой находке. У него были прекрасные, я бы даже сказала дружеские отношения с Патриархом Алексием II. В семье Кучинских до сих пор хранится поздравительная телеграмма от Святейшего, которую Станислав Алексеевич получил в день рождения. Это о многом говорит».

Москва — Нижний Новгород Фотоматериалы предоставлены Издательским Советом Русской Православной Церкви

Авторы благодарят за помощь в подготовке материала настоятеля нижегородского Вознесенского Печерского монастыря архимандрита Тихона (Затёкина).

5 февраля 2021 г. 13:00

Также читайте:

HTML-код для сайта или блога:

|

Святитель Феофан Затворник и его богословское наследие В 2010 году Издательским советом Русской Православной Церкви была начата работа по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, в 40 томах. Этот проект не имел аналогов в церковно-издательской практике. Проделана трудоемкая работа по сбору сведений о жизни и деятельности святителя Феофана, которая нашла отражение в подготовке и издании «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского», дополняющей собрание сочинений. В этом году исполняется 130 лет со дня преставления ко Господу святителя Феофана Затворника (в миру Георгия Васильевича Говорова; 1815–1894). О первом опыте издания полного собрания творений русского святого «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, председатель Научно-редакционного совета по изданию Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. PDF-версия.

15 апреля 2024 г. 17:00

Протодиакон Владимир Ганаба 24.07.1934–26.11.2023 26 ноября 2023 года на 90-м году жизни отошел ко Господу клирик Троицкого кафедрального собора города Подольска протодиакон Владимир Ганаба.

11 апреля 2024 г. 16:10

Схиархимандрит Варсонофий (Радута) 01.09.1938 – 08.01.2024 8 января 2024 года на 86-м году жизни преставился ко Господу старейший клирик Оренбургской епархии схиархимандрит Варсонофий (Радута).

11 апреля 2024 г. 16:00

|