Жемчужина древнего Арзамаса «По общему облику и прекрасным пропорциям арзамасский Воскресенский собор не имеет себе равного среди классических церквей Москвы и может идти в сравнение лишь с петербургскими соборами Стасова», — писал в 1926 году известный архитектор-реставратор Николай Померанцев. Впечатление на путешественника, особенно впервые прибывающего в Арзамас, кафедральный храм города производит действительно необыкновенное. В конце 2022 года собор пережил второе рождение — завершилась первая в его истории уникальная, полномасштабная научная реставрация. PDF-версия.

14 февраля 2024 г. 14:00

Мы вериги несем на теле нерассказанных этих лет В судьбе Сергея Иосифовича Фуделя нашла отражение эпоха гонений на Церковь. Одиннадцать лет он провел в ссылках, первый срок получил в 22 года за то, что в его квартире нашли 35 экземпляров послания митрополита Ярославского Агафангела (Преображенского) к архипастырям и всем чадам Русской Православной Церкви, призывавшего не подчиняться обновленцам. Во время Великой Отечественной войны был призван в армию и служил в железнодорожных войсках, а после войны опять был арестован. Первый дом, который он построил для своей семьи накануне войны, сгорел… Неустроенность, безденежье, переезды с женой и детьми, отсутствие постоянного места работы и источника дохода... И в то же время Сергей Иосифович не был сломлен. Он смог сохранить библиотеку с творениями святых отцов. Писал, понимая, что, возможно, его труд никогда не будет опубликован. Его мысли и суждения расходились в рукописном виде, распространялись среди верующих, переписывались, перепечатывались на машинке…Разговор о творческом наследии С. И. Фуделя с читателями «Журнала Московской Патриархии» ведет сегодня старший преподаватель МГУ, преподаватель Института дистанционного образования ПСТГУ, кандидат филологических наук, магистр теологии Даниил Дмитриевич Черепанов. PDF-версия.

16 января 2024 г. 14:30

Антиминс под открытым небом В минувшем 2023 году исполнилось 15 лет со дня установления празднования в честь Собора новомучеников и исповедников Казахстанских. Более двух сотен человек были канонизированы. Тех, кто пострадали за веру в годы богоборчества на Казахстанской земле и не прославлены, значительно больше. Патриарх Алексий II, посетив в 1995 году Казахстан, назвал этот многострадальный край «антиминсом, распростертым под открытым небом». В древних тюркских степях, где в прошлом не было ни одного явленного святого, благодаря страданиям многих архиереев, священников, монахов и мирян родилась Церковь мучеников и исповедников Казахстанских, которая именуется в посвященной им службе «Пустынной невестой Агнца Божия». PDF-версия.

11 января 2024 г. 13:00

Михаил Ефимович Губонин — верный свидетель церковной истории ХХ века В 2025 году Русская Православная Церковь будет отмечать 100-летие блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. Его первосвятительское служение пришлось на самое начало кровавых гонений, воздвигнутых безбожной властью на Церковь. Враги Христовы всеми силами стремились засекретить или уничтожить документальные свидетельства как своих беззаконий, так и мужества защитников веры. Кому же было суждено противостоять этому? История знает самоотверженных тружеников, которые втайне, настойчиво и непреклонно совершали свой подвиг служения правде, не дожидаясь понуждения и не имея гарантий, что их усилия не пропадут. Таким был Михаил Ефимович Губонин, собравший огромный корпус документальных материалов, касающихся эпохи святителя Тихона. Его первый архив был изъят органами госбезопасности, но он не убоялся и смело продолжил работу, заложившую документальную основу для современных исследований по истории Русской Православной Церкви. О человеке, дело которого устояло (см. 1 Кор. 3, 14), рассказывает ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев, имевший духовную радость общения с М. Е. Губониным. PDF-версия.

21 ноября 2023 г. 14:00

«Величавое сладкоголосие» В 2023 году исполнилось 100 лет со дня кончины Константина Васильевича Розова — единственного священнослужителя в истории Русской Церкви, нареченного титулом «Великий архидиакон». Современники знали его как человека крепкой веры и необыкновенного таланта. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Москве прошли праздничные мероприятия, завершившиеся концертом памяти отца Константина Розова в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя с участием ведущих диаконов Русской Православной Церкви. Художественный руководитель Московского Синодального хора заслуженный артист Российской Федерации Алексей Пузаков и композитор Антон Висков рассказывают читателям о Великом архидиаконе — усердном и ревностном служителе Церкви во время гонений ХХ века. PDF-версия.

2 августа 2023 г. 16:00

Созидая храмы во славу Божию В сонме святых, в земле Владимирской просиявших, особое место занимает святитель Феодор Суздальский, первый епископ Ростова Великого, тысячелетие праведной кончины которого отмечается в этом году. С его именем связаны важнейшие события в истории Северо-Восточной Руси. О служении святителя Феодора Суздальского «Журналу Московской Патриархии» рассказал насельник Богородице-Рождественского мужского монастыря города Владимира доктор теологии иеромонах Варфоломей (Минин). PDF-версия.

28 июля 2023 г. 16:00

Носите тяготы друг друга Двадцать второго июня 1923 года отошел ко Господу святой праведный Алексий Мечёв, известный московский протоиерей начала ХХ века, настоятель Никольского храма в Кленниках, прославленный в лике святых Русской Православной Церкви в 2000 году. PDF-версия.

22 июня 2023 г. 13:30

Начало поражения обновленцев было положено в Москве В 2022 году в связи со столетием начала кампании по изъятию церковных ценностей «Журнал Московской Патриархии» много писал о тех событиях. В 1922 году в разгар этой кампании возникло движение обновленцев, ставшее одновременно печальной и героической страницей в истории Русской Церкви. Сто лет назад, весной 1923 года, в Москве прошел раскольничий собор, на котором была сделана попытка отменить институт патриаршества и лишить Предстоятеля Русской Церкви патриаршего сана и монашеского достоинства. О причинах возникновения обновленцев, о том, как готовился этот «собор» и как он стал началом краха обновленческого движения, как Патриарх Тихон вместе со своей паствой сумел противостоять разрушительной силе раскола, рассказывает священник Сергий Иванов, кандидат богословия, научный сотрудник Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви богословского факультета ПСТГУ. PDF-версия.

16 мая 2023 г. 10:30

Митрополит Гурий (Егоров) – защитник веры и исповедник xx века В послереволюционные советские годы гонений на Церковь такие пастыри, как митрополит Гурий, спасали Русскую Православную Церковь от уничтожения, а ее паству от рассеяния. Иеромонах Гурий стоял у истоков создания Александро-Невского братства, прошел через тюремные застенки и ссылку, после освобождения из Беломорско-Балтийского лагеря уехал в Ташкент и там со своими духовными чадами организовал тайную общину. После окончания Великой Отечественной войны, в 1946 году, готовил к открытию Троице-Сергиеву лавру и возвращение Церкви мощей преподобного Сергия Радонежского. Более шести лет возглавлял Ташкентскую кафедру, служил в Саратовской епархии, обустраивал храмы и монастыри на Украине и в Белоруссии, возглавлял Ленинградскую кафедру и окончил служение в Крыму, упокоившись в 1965 году. PDF-версия.

27 апреля 2023 г. 14:30

Игумен Филипп (Перцев): «Каждый день их был полностью посвящен Богу» Тридцать лет назад, 18 апреля 1993 года, на Пасху в Оптиной пустыни были убиты трое насельников обители — иеромонах Василий (Росляков) и иноки Ферапонт (Пушкарев) и Трофим (Татарников). Эта трагедия стала потрясением для всей страны, где только началось возрождение церковной жизни. Восемнадцатого апреля в Оптиной пустыни особо торжественный день, который собирает множество людей почтить память убиенных братий. Над местом их погребения на монастырском кладбище установлена часовня. О том, какими были эти монахи, чем они запомнились братии, «Журналу Московской Патриархии» рассказал игумен Филипп (Перцев). PDF-версия.

18 апреля 2023 г. 15:00

|

ЖМП № 9 сентябрь 2013 /

10 сентября 2013 г. 12:00

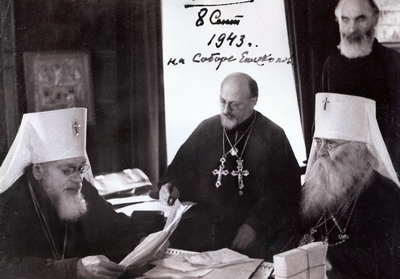

Патриарх Сергий Страгородский: оправдавшиеся надеждыО жизненном пути патриарха Сергия написано уже немало. Его личность не случайно привлекала внимание как светских, так и церковных историков. Человек высокой культуры, богослов и миссионер, церковный писатель, автор целого ряда богослужебных текстов, патриарх Сергий был одной из ярких звезд «церковного небосклона». Это признавали как его сторонники, так и противники избранного им курса. С началом Февральской революции патриарх Сергий, тогда еще архиепископ Финляндский, оказался единственным членом Синода, сохранившим свои позиции после реорганизации «церковного правительства», проведенного революционным обер-прокурором В.Н. Львовым. Государственный переворот и начало гражданской войны в России поставили Российскую Православную Церковь в весьма тяжелое положение. Прежде всего в результате гонений со стороны безбожной власти началось уничтожение православных приходов, монастырей и массовые расправы над духовенством и мирянами. Кроме того, Церковь оказалась внешне раздробленной и отчасти дезорганизованной. Часть территории, находившейся в ее каноническом ведении, отошла в состав других государств, значительная часть духовенства и мирян была разделена между собой линией фронта, существенная часть паствы и духовенства оказалась в вынужденной эмиграции. Начиная с весны 1922 года советская власть повела курс на еще большее разделение внутри Российской Церкви, а именно той ее части, которая оказалась на подконтрольной советам территории. Так возник «обновленческий» раскол, отличительной чертой которого были соглашательская политика с советской властью и допущение при этом ряда антиканонических реформ, главным образом в сфере брачного права. Советская власть оставила для Православной Российской Церкви один-единственный путь для сохранения легальной церковной организации. Этот путь был тернистым и соблазнительным для многих, но он и только он позволял сохранить в стране легально существующую, пусть и полупризнанную властями официально, немногочисленную по числу храмов, духовенства и епископата, но всё же действующую, канонически верную с точки зрения сохранения апостольского преемства церковную организацию.Необходимость сохранения такой организации в тех условиях была очевидной, она заключалась в том, что в стране уже существовало несколько центров, претендовавших на роль единой Российской Церкви, и среди них был «обновленческий» Синод и группировавшиеся вокруг него приходы. Перед Церковью встала задача самосохранения, но не ценой догматических реформ или хотя бы тех канонических отступлений, на которые пошли «обновленцы». Именно на такой путь встал незадолго до своей смерти Патриарх Тихон (Беллавин), заявивший о своем фактическом признании новой власти. Избежав крайностей и соблазнов «обновленчества», этим же путем пошла Церковь, фактическим возглавителем которой на протяжении многих лет являлся митрополит (с 1943 года Патриарх) Сергий (Страгородский). Архиепископ Сергий активно участвует в подготовке Поместного Собора 1917–1918 годов. На Соборе с самого начала он среди прочих стал одним из кандидатов на Патриарший престол, но и на этот раз, как и при выборе митрополита Петроградского, достаточного числа голосов для выхода в финальную стадию голосования он не набрал. Выбор соборян пал на другого иерарха. Вопреки прекраснодушным надеждам некоторых членов Московского Собора 1917–1918 годов, установление патриаршества в России не стало решением всех церковных проблем. Одна за другой от Православной Российской Церкви отходили ранее находившиеся под ее каноническим водительством территории: часть из них — в силу политических условий, иная часть — в силу церковного сепаратизма; с 1922 года в Церкви возник так называемый обновленческий раскол, в значительной степени инспирированный богоборческой властью. Сам Патриарх Тихон находился под жестким контролем большевиков, значительная часть его жизни после избрания на Патриарший престол прошла в условиях несвободы и даже изоляции. После смерти Патриарха, последовавшей в 1925 году, было обнародовано его «Завещание», в котором он наметил тот путь, по которому пошла Русская Церковь при митрополите Сергии. «Не погрешая против нашей веры и Церкви, не переделывая чего-либо в них, словом, не допуская никаких компромиссов или уступок в области веры, в гражданском отношении мы должны быть искренними по отношению к советской власти и работе СССР на общее благо, сообразуя распорядок внешней церковной жизни и деятельности с новым государственным строем, осуждая всякое сообщество с врагами советской власти и явную или тайную агитацию против нее». Так говорилось в завещательном послании Патриарха Тихона, подлинность которого оспаривалась некоторыми церковными людьми. Было мнение, что предавшие его гласности митрополиты совершили подмену. Но к подписанию этого документа вольно или невольно подталкивала церковное руководство сама логика развития событий в стране. После кончины Патриарха Тихона в силу его завещательного распоряжения в управление Русской Церковью вступил митрополит Петр (Полянский). Его местоблюстительство продолжалось всего несколько месяцев. Уже в декабре 1925 года митрополит Петр был арестован и с тех пор фактически оставался номинальным главой Церкви. Такое положение было выгодно прежде всего большевикам, которые никоим образом не желали восстановления единовластия в Церкви, для чего вплоть до 1935 года также сохранялся «обновленческий» Синод, существовало раскольническое «григорианское» церковное управление, терпелись различные оппозиционные Московской Патриархии течения («иосифлянство» и пр.). Попытка тайных выборов Первоиерарха в Русской Церкви в 1926 году именно благодаря усилиям власти потерпела неудачу. Признание номинальным главой Русской Церкви митрополита Петра (Полянского) было выгодно и противникам митрополита Сергия, которые стремились всячески ограничить или даже нивелировать его полномочия по управлению Церковью. Митрополит Сергий не оставался в стороне от происходивших в Церкви событий. 16 июня 1922 года он подписал «меморандум трех», в котором вместе с двумя другими видными церковными иерархами — архиепископами Евдокимом (Мещерским) и Серафимом (Мещеряковым) признавал единственной законной властью в Церкви обновленческое «Высшее церковное управление» (ВЦУ). Преосвященный Сергий сам состоял членом этого управления. Он, безусловно, надеялся, что в новых условиях государственной жизни ВЦУ изберет правильный церковный курс, то есть приведет Русскую Церковь к очередному Поместному Собору, на котором она соборным волеизъявлением получит свое законное возглавление. Факт отстранения от власти Патриарха Тихона был явным беззаконием, но даже и таковое деяние не лишало Русскую Церковь ее благодатной силы, ибо смещение Патриархов было обычным делом в церковной истории. Достаточно вспомнить, что из 223 Константинопольских Патриархов лишь 95 скончались на своей кафедре (а избирались они пожизненно), 35 вступали на кафедру дважды, 8 — трижды, 3 — четырежды и 3 — шесть раз. В 72-х случаях Патриархов низлагала светская власть или народ, 36 Патриархов бежали со своей кафедры, причем один из них дважды. И все эти факты свидетельствуют и о том, что с переменой церковного руководителя, хотя бы и не каноническим способом, Церковь продолжает свое существование и свою спасительную миссию. Другое дело, когда в результате таковой смены власти у кормила церковного корабля оказываются люди, либо не имеющие законной хиротонии, либо еретики или отступники от православия. В Российской Церкви в результате церковного переворота у власти оказались реформаторы, проведшие неканоническим путем такие преобразования, которые не были приняты церковным народом. После августовского 1922 года съезда «Живой Церкви» от ВЦУ постепенно отходила значительная часть верующих. В 1923 году с покаянным заявлением о пребывании под властью ВЦУ выступил и митрополит Сергий. Его выход из состава «обновленческой» иерархии оказался правильным, так как все организованные «обновленцами» соборы имели скорее политический, чем церковный характер. Вся дальнейшая жизнь митрополита Сергия выявила его позицию, которая состояла в категорическом неприятии «обновленческого» Синода в целом и основных лидеров этого течения в частности. В июле 1927 года митрополит Сергий и члены Временного Патриаршего Синода Русской Церкви выпустили в свет печально знаменитую «Декларацию», в которой, в частности, заявили о том, что они «не с врагами нашего народа и нашего правительства» и хотят, оставаясь православными, «в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой — наши радости, а неудачи — наши неудачи». Принятие этой «Декларации» было той ценой, которую заплатили авторы послания за легализацию церковного управления в СССР. Острие послания митрополита Сергия и членов его Синода было направлено и против «обновленцев», которые всё еще оставались мощной силой и выставляли в качестве преимущества своего положения их признание гражданской властью и «лояльность» по отношению к ней, а также соборноправность своего управления. Надо сказать, что составление текста «Декларации» проходило под жестким контролем со стороны властей и митрополит Сергий, а равно и единомышленные с ним епископы были не совсем свободны в своем волеизъявлении. Практически сразу после выхода в свет послания 1927 года оно подверглось жесточайшей критике, прежде всего со стороны «обновленцев». Их лидер протоиерей Александр Введенский (носивший сан «обновленческого митрополита») разразился в «обновленческом» печатном органе значительной статьей, в которой, издеваясь над «староцерковническими» иерархами, упрекал их за то, что они будто бы объявили радости советской власти — своими радостями, а ее неудачи — своими неудачами. «Вестник Св. Синода» со статьей А.И. Введенского очень скоро оказался за пределами Советского Союза, и «обновленческая» критика была быстро подхвачена русской зарубежной печатью и, к сожалению, прежде всего ультраконсервативными кругами, объединившимися за границей вокруг бывшего Киевского митрополита Антония (Храповицкого). Орган этой группы уже в начале сентября 1927 года поместил на своих страницах «Окружное послание Собора архиереев Русской Православной Церкви за границей» от 27 августа/9 сентября 1927 года. В этом документе на митрополита Сергия и единомышленных с ним епископов возводилась прямая клевета, вероятнее всего, заимствованная из «обновленческого» журнала. В определении прямо передергивалось содержание «Декларации», причем дело представлялось таким образом, как будто бы члены Временного Патриаршего Синода «призывают» своих пасомых сознавать и принимать радости советской власти и ее неудачи своими. Далее эта заведомо неверная трактовка «Декларации» подвергалась резкому осуждению. «Как можно радоваться ее (власти Советов. — Свящ. И.С.) радостям и печалиться ее неудачам?» — вопрошали составители зарубежного послания во главе с митрополитом Антонием. По их мнению, архиереи подъяремной большевистской Российской Церкви своей «Декларацией» будто бы «благословляют противохристианскую политику врагов всякой религии». В заключение иерархи Зарубежной Церкви ориентации митрополита Антония заявили о прекращении административных сношений с Московской Патриархией и еще раз подчеркнули, что признают своим главой не митрополита Сергия, а митрополита Петра, не имевшего никакой возможности управлять церковными делами из заключения. Еще одной печальной страницей церковной истории, связанной с именем митрополита Сергия, было пресловутое интервью, будто бы данное им в 1930 году иностранным корреспондентам. В этом интервью от имени митрополита говорилось о том, что в СССР якобы нет гонения на Церковь. Но никакие «декларации» и «интервью» не могли удовлетворить кровожадных богоборцев. Закономерно, что в годы Большого террора середины 1930-х годов все «церковные юрисдикции» в СССР подверглись одинаковому преследованию. В результате практически перестали существовать не только «катакомбные» общины, но и множество легально существовавших приходов, в том числе и «обновленческих». Под конец своей жизни патриарх Сергий всё же добился того, к чему стремился все годы существования советской власти. Церковный Собор был все-таки созван, хотя и не в таком представительстве, как об этом помышлял патриарх Сергий, постепенно стали открываться новые приходы, церковная жизнь медленно, но верно стала восстанавливаться, хотя бы и под контролем со стороны враждебной Церкви власти. Был уврачеван и церковный («обновленческий») раскол. И всё же для всех церковных людей остается не до конца закрытым вопрос о том, что думал о положении Церкви в СССР патриарх Сергий (Страгородский) и как он действительно относился к богоборческой власти. Помочь ответить на этот вопрос может свидетельство соратника и сотрудника патриарха Сергия — митрополита Сергия (Воскресенского), оказавшегося с началом войны на оккупированных немцами территориях. Именно там, в условиях свободы от коммунистов, митрополит Сергий (Воскресенский) определенно заявил, что его старший собрат находился в Москве в условиях тяжкого плена. По свидетельству Преосвященного Сергия (Воскресенского), данному немецким властям, «работая в Патриархии, мы сравнивали свое положение с положением кур в садке, из которого повар выхватывает свою очередную жертву — одну сегодня, другую завтра, но не всех сразу. Мы прекрасно сознавали, что большевики терпят существование Патриархии только ради собственных выгод, преимущественно пропагандных, и что нам приходится быть почти бессильными зрителями постепенного удушения Церкви большевиками. Но ради Церкви мы всё же мирились со своим унизительным положением, веря в ее конечную непобедимость и стараясь посильно сохранить ее до лучших времен, до крушения большевизма. Упускать этой возможности мы не хотели, потому что видели в ней определенную практическую ценность, отказываться от которой Церкви, по нашему суждению, не следовало. Я и теперь думаю, что мы в этом отношении не ошибались. Но все наши усилия, страдания и унижения окажутся, конечно, напрасными, если безбожный большевизм не падет. С его падением связаны все надежды православных русских людей. Верю, что Господь этих надежд наших не посрамит» (цит. по: Шкаровский М.В., Соловьев И., свящ. Церковь против большевизма. М., 2013). Священник Илья Соловьев Как же бороться с таким злом? Конечно, все, на ком лежит наблюдение и руководство приходской жизнью: Преосвященные архипастыри, отцы благочинные, настоятели и пр., должны осознать наличие этого зла и его опасность и со своей стороны делать всё для них возможное к его искоренению. Но зло так велико и губительно, что успокаивать себя надеждой на церковную власть нельзя. В «Православном исповедании Восточных Патриархов» указано, что хранителем православной веры у нас является не епископат, не духовенство, а сам верующий народ. Значит, каждый член данной православной общины обязан участвовать в охранении православной веры, содержимой этой общиной. Если приходской совет общины, например, принимает священника с сомнительной хиротонией, никто из рядовых членов общины не может молчать. На нем лежит обязанность охранять веру, и он будет отвечать пред Богом, если со своей стороны не предупредит ее нарушения. Если бы мы всегда помнили эту нашу обязанность, по‑настоящему дорожили бы своей верой и благостоянием Святой Церкви, очень многих из ошибок и злоупотреблений, засоряющих теперь нашу церковную практику, не было бы. Рожденный от Бога, — как говорит апостол, — хранит себя, и диавол не прикасается к нему (1 Ин. 5, 18). Всеобщая готовность послужить общему делу, чистоте веры и христианской жизни получит благословение от Господа и будет увенчана благими плодами в нашей церковной жизни. Порукой тому может служить переживаемое нами военное испытание. Этот всенародный подвиг, объединивший всех во имя защиты Родины, нам, церковникам, нужно повторить в более тесных границах нашей церковной жизни и самоотверженно трудиться над очищением церковной ограды от всяких нестроений, накопившихся в ней по нашему нерадению. Господь же, неизреченный в милости и хотением не хотящий смерти грешников, да услышит наши молитвы и дарует Своей Церкви единомыслие, мир и великую милость. Аминь.

10 сентября 2013 г. 12:00

Ключевые слова:

история

Также читайте:

HTML-код для сайта или блога:

|

Святитель Феофан Затворник и его богословское наследие В 2010 году Издательским советом Русской Православной Церкви была начата работа по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, в 40 томах. Этот проект не имел аналогов в церковно-издательской практике. Проделана трудоемкая работа по сбору сведений о жизни и деятельности святителя Феофана, которая нашла отражение в подготовке и издании «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского», дополняющей собрание сочинений. В этом году исполняется 130 лет со дня преставления ко Господу святителя Феофана Затворника (в миру Георгия Васильевича Говорова; 1815–1894). О первом опыте издания полного собрания творений русского святого «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, председатель Научно-редакционного совета по изданию Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. PDF-версия.

15 апреля 2024 г. 17:00

Протодиакон Владимир Ганаба 24.07.1934–26.11.2023 26 ноября 2023 года на 90-м году жизни отошел ко Господу клирик Троицкого кафедрального собора города Подольска протодиакон Владимир Ганаба.

11 апреля 2024 г. 16:10

Схиархимандрит Варсонофий (Радута) 01.09.1938 – 08.01.2024 8 января 2024 года на 86-м году жизни преставился ко Господу старейший клирик Оренбургской епархии схиархимандрит Варсонофий (Радута).

11 апреля 2024 г. 16:00

|