Святитель Феофан Затворник и его богословское наследие В 2010 году Издательским советом Русской Православной Церкви была начата работа по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, в 40 томах. Этот проект не имел аналогов в церковно-издательской практике. Проделана трудоемкая работа по сбору сведений о жизни и деятельности святителя Феофана, которая нашла отражение в подготовке и издании «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского», дополняющей собрание сочинений. В этом году исполняется 130 лет со дня преставления ко Господу святителя Феофана Затворника (в миру Георгия Васильевича Говорова; 1815–1894). О первом опыте издания полного собрания творений русского святого «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, председатель Научно-редакционного совета по изданию Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. PDF-версия.

15 апреля 2024 г. 17:00

«Вышеестественный и равноангельский отец отцов» Жизнь великого учителя христианского подвижничества известна нам мало. Сам он скрывал свое происхождение. Святитель Димитрий Ростовский в житии преподобного Иоанна упоминает давнее предположение, что святой Иоанн — один из сыновей преподобного Ксенофонта (память 26 января ст. ст. / 8 февраля н. ст.) и Марии, но это невозможно проверить авторитетными источниками. И хронология жизни преподобного Иоанна не может быть точно установлена. PDF-версия.

11 апреля 2024 г. 13:30

Пастырское богословие святого праведного Иоанна Кронштадтского Школьное богословие, чаще называемое схоластическим, нередко обличают в отсутствии живой мысли, чувства, дыхания истинной жизни и Духа Святого. Хлесткая фраза протоиерея Георгия Флоровского «богословие на сваях» хотя и применялась им к ситуации конца XVIII века, тем не менее стала для многих «вневременным» приговором русскому академическому богословию. Богословие молитвенное, созерцательное, богословие духовного опыта и жизни во Христе зачастую противопоставлялось и противопоставляется школьному богословию. В этом поле напряжения личность, жизнь и богословие святого праведного Иоанна Кронштадтского, являющегося одним из ярчайших примеров опытного богословия в русской традиции, кажется парадоксом и не может не вызывать удивления и недоуменного вопроса: в чем загадка? «Школа» не смогла «испортить» отца Иоанна, и он, вопреки «школьной» установке, смог уберечь живое чувство веры, стремление не к рациональному знанию, а к жизни во Христе? Или все же школьное богословие так или иначе содействовало богословскому и духовному росту святого праведного Иоанна? PDF-версия.

12 февраля 2024 г. 14:00

Открывая богатство и глубину смыслов Нового Завета Геофизик по первому образованию, будущий архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) после окончания университета несколько лет работал по специальности, участвовал в изучении околоземного космического пространства. В 1970 году он пришел в Церковь, поступил в Ленинградскую духовную семинарию и стал выдающимся исследователем Нового Завета, талантливым преподавателем и наставником. О личности богослова, его литературном наследии и о том, как книги отца Ианнуария учат читателя глубже понимать Новый Завет, «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель Издательского отдела Тихвинской епархии, редактор книг профессора священник Артемий Корыхалов. PDF-версия.

5 августа 2023 г. 12:00

О Евхаристии в службе Великого Четвертка Службы Страстной седмицы слушаются с особенным вниманием. Но здесь есть и несомненные трудности. В эти святые дни церковная жизнь становится в высшей степени интенсивной. PDF-версия.

11 апреля 2023 г. 18:30

Первенство как политический институт Восемнадцатого ноября, в день избрания святителя Тихона на Патриарший престол, свой 30-летний юбилей празднует Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет — крупнейшее учебное заведение Русской Православной Церкви. За тридцать лет университет закончили более пятнадцати тысяч человек. Среди них 16 архиереев, более 1000 священников и 150 монашествующих. ПСТГУ также является крупнейшим церковным научным центром, в котором трудятся член-корреспондент РАН, два члена-корреспондента РАХ, 45 докторов наук и 203 кандидата наук. В Свято-Тихоновском университете преподают и занимаются наукой первый кандидат теологии в России протоиерей Павел Хондзинский, первый доктор теологии протоиерей Олег Давыденков и первая в России женщина — доктор церковной истории профессор Наталья Юрьевна Сухова. Статья кандидата исторических наук, доцента кафедры систематического богословия и патрологии богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заведующего лабораторией исследований церковных институций священника Павла Ермилова посвящена генезису одного из актуальных в православном богословии вопросов — о первенстве в Церкви. PDF-версия.

12 декабря 2022 г. 17:00

Методология богословских исследований сквозь призму модернистского кризиса в Римско-Католической Церкви На рубеже XIX–ХХ веков Католическая Церковь столкнулась с новым для себя вызовом, получившим впоследствии именование «модернизм» и приведшим к возникновению так называемого модернистского кризиса. Согласно распространенной сегодня точке зрения, модернистский кризис продолжался в Католической Церкви вплоть до созыва в 1962 году Второго Ватиканского собора и был этим собором преодолен. Проанализировав постсоборные процессы внутри католицизма, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии иерей Антоний Борисов дал разъяснения «Журналу Московской Патриархии», почему можно с уверенностью сказать, что некоторые аспекты модернистского кризиса присутствуют в Католической Церкви и на современном этапе, и какую пищу для размышлений это дает православному человеку. PDF-версия.

23 ноября 2022 г. 17:00

Житие преподобного Сергия Радонежского: история создания В этом году Церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых русских святых. Первые литературные памятники, посвященные святому, вышли вскоре после его кончины из-под пера его ученика инока Епифания, талантливого древнерусского книжника, получившего прозвище Премудрый. Как создавалось Житие преподобного чудотворца Сергия Радонежского, к каким источникам обращался Епифаний в ходе работы над текстом «Журналу Московской Патриархии» рассказала кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН (Москва) Александра Духанина. PDF-версия.

8 октября 2022 г. 20:00

Таинство единства На V Вселенском Соборе блаженный Августин был назван в числе двенадцати наиболее авторитетных учителей Церкви. Его творения являются не только ценнейшим источником для богословия и христианской философии, но и содержат важную литургическую информацию, которая позволяет нам сформировать представление об уникальной богослужебной традиции древней и некогда славной Северо-Африканской Церкви. О величественной риторике его богословских рассуждений, о таинстве Евхаристии и о влиянии, которое оказал Августин своей личностью и творчеством на христианское богословие, размышляет доцент кафедры церковно-практических дисциплин СПбДА протодиакон Константин Маркович. PDF-версия.

23 сентября 2022 г. 16:00

|

ЖМП № 10 октябрь 2022 /

14 октября 2022 г. 13:00

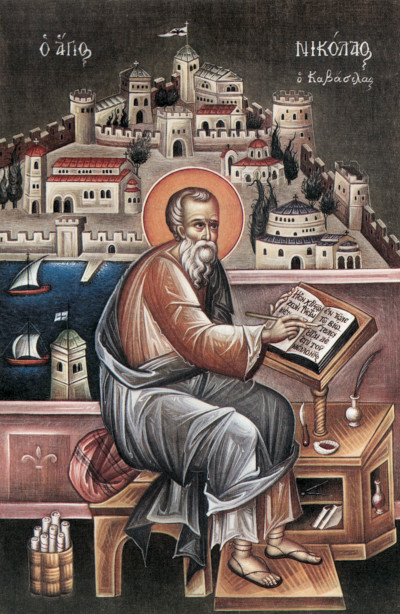

Николай Кавасила и его богословское наследиеК 30-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРОСЛАВЛЕНИЯ СВЯТОГО И 700-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Праведный Николай Кавасила — представитель византийской традиции исихазма, выдающийся православный богослов и литургист. Его богословие есть откровенный и глубокий диалог Православия с нарождающимся возрожденческим мировоззрением, диалог, в котором утопии гуманизма без Христа противопоставляется церковное учение о человеке, созданном по образу и подобию Божиему и призванном к восстановлению помраченного образа, к обожению, жизни во Христе, обретаемой через всецелое приобщение к литургическому и молитвенному опыту Церкви. PDF-версия. Николай Кавасила родился около 1320/22 года в Фессалониках в аристократической семье. Представители его рода играли видную роль в церковной и политической жизни Византии начиная с XI столетия. Его мать была сестрой трех архиереев, из которых наиболее известен Нил Кавасила, учитель будущего светильника Церкви, архиепископ Фессалоникийский в 1361–1363 годах, автор ряда полемических сочинений против латинян. В 1335–1340 годах Николай Кавасила обучался в Константинополе. Помимо грамматики, риторики и философии, изучал естественные науки, особый интерес проявил к астрономии. Источники свидетельствуют, что уже в 1330-х годах Николай Кавасила находился в тесной связи с исихастским движением. Его духовным руководителем в годы юности являлся ученик преподобного Григория Синаита и будущий Константинопольский Патриарх Исидор Бухир, которому святой Григорий дал следующий характерный совет: «Жить не в пустынях и не в горах... но в миру (чтобы окормлять) тех, кто и там живет по-монашески и киновийно». Эти слова в сопоставлении с некоторыми текстами Кавасилы указывают на традицию лаического1 исихазма, неразрывно связанного с исихазмом монашеским как на онтологическом уровне — единством аскетического идеала, так и на уровне практического соработничества по претворению в жизнь целей и задач этого духовного движения. Начиная с 1341 года Кавасила активно участвовал в политической и религиозной жизни. На протяжении многих лет он был другом и советником императора Иоанна Кантакузина, поддерживал его во время гражданской войны, с трудом спасся от смерти в дни страшной резни фессалоникийской знати зилотами в августе 1345 года. В 1347 году Кантакузин поручил Кавасиле сопровождать новоизбранного архиепископа Фессалоникийского Григория Паламу на его кафедру. Зилоты воспрепятствовали вступлению в город нового митрополита. Как свидетельствуют источники, Кавасила и его друг Димитрий Кидонис знали от самого императора о его намерении удалиться в монастырь святого Маманта (1349 г.) и собрались последовать за ним, однако по неизвестной причине этот план не осуществился. Кантакузин характеризует их как мужей, получивших высшую мудрость, равно и делами любомудрствующих и ведущих разумную безбрачную жизнь, то есть являющих собой род «мирского аскета», образованного и мудрого мужа, стремящегося сочетать христианский аскетизм с высоким литературным, научным и философским творчеством. Твердой православной позиции придерживался Кавасила во время и после Влахернского Собора 1351 года, осудившего антипаламитов. Мирянином он, очевидно, оставался до конца жизни, по крайней мере ни один из дошедших до нас источников не говорит о принятии Кавасилой монашеского пострига или священного сана. (Приписывание же ему достоинства Фессалоникийского архиепископа основано на историческом недоразумении.) О жизни Кавасилы после 1353 года до нас дошли лишь некоторые отрывочные свидетельства. В 1354 году он произносит панегирик при вступлении на императорский престол Матфея Кантакузина, сына императора Иоанна VI. В 1363 году он прибыл в Фессалоники на похороны своего дяди Нила, а позже и отца. Свидетельством того, что Кавасила жил еще в первой половине 90-х годов, являются поддающиеся точной датировке письма, направленные ему Мануилом II Палеологом, Димитрием Кидонисом и Иосифом Вриеннием. Вероятной датой кончины Кавасилы является 1397 (1398) год. Прославление Николая Кавасилы в лике святых произошло в июне 1983 года. Наследие, оставленное Николаем Кавасилой, достаточно велико. Количество его богословских трудов превышает полтора десятка, а всего насчитывают 35 подлинных сохранившихся произведений. Пять наиболее известных и значимых сочинений, по мнению греческого богослова П. Нелласа, составляют трилогию. Они же и самые пространные из созданных Кавасилой: «О жизни во Христе», «Толкование Божественной Литургии» и три Богородичные гомилии. Однако, по справедливому замечанию историка Церкви И.И. Соколова, «слава Николая Кавасилы как богослова-мистика покоится главным образом на его сочинении "О жизни во Христе"». В семи главах («словах») этого выдающегося произведения Кавасила подвергает подробному рассмотрению основы христианской духовной жизни, предлагает глубокое исследование ее природы. Духовная жизнь, по Кавасиле, — это действительно наша жизнь во Христе, то есть самая земная жизнь Христа, жизнь Его «духовной плоти»2, которая является жизнью Всесвятого Духа и проявляется как любовь. Только такая жизнь и является подлинной, существует же и подается она единственно во Христе, в теле Христовом, в Церкви, «проявляется, простирается и действует посредством определенных таинственных последований, которые в своей сущности являются глубочайшим союзом: «браком» Бога с творением, неслитным, но полным и всеобщим «смешением» создания с Создателем». Общение человека со Христом, «сбытие»3 с Ним, является, следовательно, для Николая Кавасилы сущностью духовной жизни, что он и определяет тремя словами заглавия своего произведения: «Жизнь во Христе». Этот главный труд Кавасилы дополнен другим, не менее значимым, — «Толкованием Божественной литургии». В нем он подробно изъясняет символический смысл богослужебных действий и молитв Божественной литургии. «Толкование» есть в некотором смысле дополнение и развитие четвертой книги предыдущего труда, так как в ней Кавасила не описывает последование Литургии, имея в виду, вероятно, что это объяснение содержится в другом сочинении, в то время как главы о Крещении и Миропомазании подобное описание содержат. Примечательно, что в богословии Кавасилы нет никаких свидетельств о ставшем уже распространенным в XIV веке учении об определенном числе и наборе таинств. Так, после описания Крещения, Миропомазания и Евхаристии приводится описание освящения престола, параллельно предыдущим разделам. Все таинства, по воззрению Николая Кавасилы, представляют собой отдельные составляющие единого «Таинства Христова», спасительного для человека и возводящего его к Богу Отцу. При этом единство и сила таинств открываются в Евхаристии, которая понимается им как действенное и преображающее присутствие Христово, дающее действенность другим таинствам. «…Другим Таинствам быть совершенными дарует одно из Таинств — Евхаристия — и помогает им в самом совершении, так как без нее они не могут совершать» («Семь слов о Жизни во Христе». Слово 4)4. Она помогает им и в самом совершении, так как без нее они не могут приводить к совершенству, помогает и после совершения тем, кто усовершился Таинствами. Кавасила завершает Четвертое слово возвышенным описанием восхищения праведников к явившемуся Христу, когда они станут едиными с Ним, как члены с Главой. «Сия Глава едва только воссияет на облаках, отовсюду соберет Собственные члены. Бог среди богов, прекрасный вождь прекрасного лика; и как тяжелые тела, как скоро будут расторгнуты узы, удерживающие их в воздухе, падают к земле и тотчас находят свое место, так и тела святых… когда явится свобода, неудержимым парением устремятся ко Христу, дабы занять собственное место… Повлечет их и восхитит Сам Он… Совершающих последнее к Нему течение Сам восставит и для летящих Сам будет крылами… От трапезы пойдут к Трапезе, от сокровенной к явленной уже, от хлеба к телу» («Семь слов о Жизни во Христе». Слово 4)5. По учению Николая Кавасилы, Бог дарует человеку в таинствах все, необходимое для спасения, а человек, со своей стороны, призван к тому, чтобы сохранить принимаемое в таинствах сокровище, действуя свободно и ответственно. Исследование таинств исполняет ум и душу величием и красотой Христа и через это не дает силам души увлекаться злом. В толкованиях заповедей блаженства Кавасила настаивает, что лучший путь к добродетелям, о которых говорит Господь, — упорное изучение жизни Христа не как интеллектуальное занятие, а как деятельное познание, приобщение и причастие к жизни Христовой, поскольку только Христос есть конечная цель жизни человека. «Если же жизнь есть сила, движущая живущее, — пишет Кавасила, — что движет истинно живых людей, которых Бог есть Бог не мертвых, но Бог живых, как не сама любовь, которая не только увлекает и руководит их, но и легко выводит из самих себя и таким образом может сделать в них больше всякой жизни, так что она оказывается сильнее жизни? Ибо она убеждает презирать жизнь не только скоротекущую, но и постоянную. Посему что справедливее любви может быть названо жизнью? Притом, что важнее всего сказанного, жизнь есть то, что не позволяет живущему умереть, а это и есть любовь. Ибо, когда все прочее, по слову Павла, упразднится в будущей жизни, одной любви, которая останется, достаточно будет для жизни оной во Христе Иисусе…» («Семь слов о жизни во Христе». Слово 7)6. «Богородичные гомилии», хотя и написаны с соблюдением всех правил византийской риторики, представляют собой скорее цикл из трех малых трактатов, чем слова, предназначенные для произнесения. При сопоставлении их с более ранней святоотеческой традицией в учении о Пресвятой Богородице нельзя не заметить следующего обстоятельства. Если святые отцы предшествующих столетий в учении о Богоматери выделяли преимущественно его христологический аспект (и неудивительно, ибо само наименование Theotokos — Богородица — утвердилось в контексте христологических споров, в противоположность тем, кто отрицал Богоматеринство, здесь отстаивается ипостасное единство Сына Божия, сделавшегося Сыном Человеческим), то Николай Кавасила особое внимание уделяет его антропологической стороне. И это становится вполне понятным, ибо главная ложь возрожденческого гуманизма — ложь о человеке. Гуманисты провозглашали автономию человеческого разума, его независимость от Бога, Которого они рассматривали как непроницаемую и недоступную Сущность. Весь гуманизм Ренессанса в XIV веке утверждал, что жизнь человека есть сам человек. Видя многих своих современников, увлекающихся идеями Возрождения и трагически колеблющихся в вопросах веры, Кавасила стремится показать им, в чем заключается истинное достоинство человека и его истинное возрождение, и потому обращается к лицу Преблагословенной Девы, вся жизнь Которой была посвящена Богу и Владыке и Которая через всецелое предание Себя Творцу осталась свободной от всякого участия в делании зла, была непорочна и безгрешна, стяжала при помощи благодати Божией непревзойденную высоту святости. Она была до такой степени свята, что из Нее мог и должен был родиться Бог.«Он не лучшую Матерь из всех существующих, но вообще Лучшую Себе избрал. Она подходила Ему не более всех в человеческом роде, но в высшей степени Ему подходила, потому и удостоилась стать Ему Матерью» («Слово на Благовещение Богородицы», VIII)7.Цель, с которой Бог создал человеческую природу, указывает Кавасила, заключается в том, чтобы, когда придет Ему время родиться по человечеству, взять у нее для Себя Матерь, и потому было совершенно необходимо, чтобы «человеческая природа некогда выказала себя соответствующей тому делу, ради которого она изначально была создана, и принесла человека, который смог бы достойно послужить цели Творца»8. Этим человеком, занимающим центральное место во всем Домостроительстве спасения, стала Пресвятая Дева, которая явила в Себе красоту и благородство человеческой природы. Тварь, восходя по пути последовательных ветхозаветных избраний, не может, по Кавасиле, не прийти к Деве, Которая составляет «целесообразный конец» всей твари и человечество Которой могло соединиться с Богом настолько тесно, чтобы из него родился Богочеловек. Еще один момент, на котором делает акцент Кавасила в своих гомилиях, — сознательное, добровольное и действенное участие Матери Божией в таинстве Воплощения. Он решительно утверждает, что Воплощение — дело не столько Триединого Бога, но также и дело воли и веры Девы, что без Ее согласия и содействия Ее веры Домостроительство было бы столь же неосуществимым, как и без участия Трех Божественных Ипостасей. Бог желал, чтобы Матерь носила Его в чреве столь же свободно, как и Он воплотился добровольно. Кавасила показывает, как смирение Богородицы и послушание Ее Богу соединили в Лице Пресвятой Девы волю человеческую с волей Божественной и как тем самым навсегда разрешилась проблема и трагедия человеческой свободы. Человеческая свобода явила себя сообразной свободе Божией. Сам же праведный Николай Кавасила навсегда останется в истории Православной Церкви светлым примером того, как нерасхождение жизни со словами при искреннем устремлении ко Христу как конечной цели личного бытия во всякое время и во всяком звании может открыть человеку путь к святости и врата рая.

Святейший Синод Элладской Православной Церкви Исх. номер № 976 Афины, 3 июня 1982 года Всесвятейший и Божественнейший Архиепископ Константинополя, Нового Рима и Вселенский Патриарх, во Христе Боге возлюбленный Брат наш и Сослужитель Господин Димитрий, Ваше Всесвятейшество в Господе лобызающе, сладчайше приветствуем. Святейший Синод Элладской Православной Церкви, во время Собора 30.04.1982, приняв к рассмотрению письмо Досточтимейшего Пантелеймона, митрополита Фессалоникийского, от 23.02.1982, равно как и заключение Комитета по церковно-правовым вопросам при Святейшем Синоде от 27.04.1982, постановил каноническое проведение необходимой процедуры официальной канонизации святого, преподобного и богоносного отца нашего Николая Кавасилы Хамаета, в миру почившего, занимающего выдающееся место в лике святых Святой Фессалоникийской митрополии, благодаря исповеднической и святой своей жизни, православному попечению и огромному вкладу в Церковь и Воспитание. Поскольку в соответствии с каноническим чином и вековым церковным преданием официальная канонизация почивших в миру или принявших мученическую кончину принадлежит к попечению и полномочию Святейшего Апостольского и Вселенского Престола Великой Церкви Христовой в Константинополе, поэтому по решению и определению Синода, посылая Вам составленное Письмо, просим, чтобы по законам Великой Христовой Церкви было издано Патриаршее и Синодальное Дело канонизации святого, выше упоминавшегося преподобного отца нашего Николая Кавасилы, и было определено празднование его ежегодной памяти 20 июня. Провозглашение Николая Кавасилы святым представляет прошение христианской полноты Святой Фессалоникийской митрополии, по мнению которой он жил как святой, к нему направляются молитва верующих о заступничестве и предстательстве перед Вседержителем и Всещедрым Богом. За сим лобызающе Ваше Всесвятейшество целованием любви во Христе Боге и Спасе нашем, пребываем. Серафим, архиепископ Афинский, председатель Архимандрит Тимофей (Тривизас), Первый секретарь

20 июня память преподобного отца нашего Николая Кавасилы Стих: Святых наверное соучастник стал еси, святую жизнь, Николае, прожив.Божественному Николаю песньми славнейшую пою хвалу.Сей муж жил в четырнадцатом и пятнадцатом веке. Он родился в городе Фессалоники. Родителей имел славных и добродетельных. Ими обученный прекрасным нравам и всяческому благочестию, почтению совоспитанный, устремился к велией премудрости и знаниям разного рода. Неустанный проповедник, он обогащал богоглаголивую речь наитием Святого Духа. Непорочным и богоподобным своим житием блистая, он стал угодным и приближенным архонтам и царям. Преподобно, целомудренно пройдя земной путь и во всякой добродетели, преставился к Небеси и стал равным Ангелам, вечной славы и жизни сподобившись. Примечания 1 Лаический — мирской, принадлежащий не монашеству, но церковному сознанию. — Примеч. авт. 2 «Духовная плоть Христа» означает, по Кавасиле, мистическое Тело Церкви. — Примеч. авт. 3 Термин Кавасилы «сбытие» надо понимать как «всецелая жизнь во Христе». — Примеч. авт. 5 Там же. С.116. 6 Там же. С. 198–199. 7 Там же. С. 356. 8 Там же. С. 356.

14 октября 2022 г. 13:00

Ключевые слова:

Праведный Николай Кавасила, протоиерей Максим Козлов, лаический исихазм, Богородичные гомилии, Богородица, Ренессанс, монашество, Фессалоники, прославление, духовная жизнь, Евхаристия, Таинства Церкви, толкование, учение

Также читайте:

HTML-код для сайта или блога:

|

Протодиакон Владимир Ганаба 24.07.1934–26.11.2023 26 ноября 2023 года на 90-м году жизни отошел ко Господу клирик Троицкого кафедрального собора города Подольска протодиакон Владимир Ганаба.

11 апреля 2024 г. 16:10

Схиархимандрит Варсонофий (Радута) 01.09.1938 – 08.01.2024 8 января 2024 года на 86-м году жизни преставился ко Господу старейший клирик Оренбургской епархии схиархимандрит Варсонофий (Радута).

11 апреля 2024 г. 16:00

Архимандрит Илия (Рейзмир) 25.05.1944 –09.01.2024 9 января на 80-м году жизни отошел ко Господу один из старейших насельников Троице-Сергиевой лавры архимандрит Илия (Рейзмир).

11 апреля 2024 г. 15:50

Архиепископ Анатолий (Кузнецов) 28.05.1930–26.01.2024 26 января 2024 года на 94-м году жизни преставился ко Господу старейший архиерей Русской Православной Церкви архиепископ Анатолий (Кузнецов).

11 апреля 2024 г. 15:40

Наши Церкви и наши народы прошли много испытаний Предстоятель Ассирийской Церкви Востока Святейший Католикос-Патриарх Мар Ава III возглавляет эту древнюю кафедру всего два года и уже дважды посетил Россию. В ноябре 2023 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ о награждении Католикоса «за большой вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами» государственной наградой России — орденом Дружбы. О тесных связях русского и ассирийского народов, диалоге Русской Православной Церкви и Ассирийской Церкви Востока и целях своего служения Святейший Мар Ава рассказал в интервью «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.

9 апреля 2024 г. 14:00

|