«...Тако и ныне сподобися нами въобразоватися и писатися на всечестных иконах. И ради таковаго изображения трисвятая песнь Трисвятей, Единосущней и Животворящей Троици на земли приносится; желанием бесчисленным и любовию безмерною, и духом въсхищающеся к Первообразному и Непостижимому Подобию, и от вещнаго сего зрака възлетает ум наш и мысль к Божественному желанию и любви».

Преподобный Иосиф Волоцкий. «Просветитель». Слово пятое. 1490 — 1504.

ВЫСТАВКА УНИКАЛЬНЫХ СВЯТЫНЬ И ДРЕВНИХ КНИГ В ПЯТИВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ ПРЕСТАВЛЕНИЯ ВЕЛИКОГО СВЯТОГО РУССКОЙ ЗЕМЛИ

Несмотря на камерный характер экспозиции, разместившейся в единственном зале Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, она получилась емкой и насыщенной. Здесь всего 11 икон (большинство из фондов самого музея) и 18 рукописных и старопечатных книг (в основном из Научно-исследовательского отдела рукописей Российской государственной библиотеки). Но за каждой – удивительная многовековая история.

Главные святыни экспозиции – две иконы, непосредственно заказанные преподобным Иосифом в 1480-х годах для местного чина иконостаса первого каменного собора обители. Их передали в Москву в середине прошлого века, когда территорию Иосифо-Волоцкого монастыря покидал Волоколамский краеведческий музей. Это внушительные (обе иконы больше метра как в длину, так и в ширину) образы Пресвятой Троицы и Богоматери Одигитрии. Известны имена их авторов: вторая принадлежит перу знаменитого Дионисия, приглашенного преподобным Иосифом для благоукрашения Успенского собора, а первую написал инок Паисий1.

В «Троице» Паисия угадываются мотивы знаменитого шедевра, созданного преподобным Андреем Рублевым для собора Троице-Сергиевого монастыря. Однако очевидно: это самостоятельная рука весьма зрелого мастера. В отличие от остальных известных по Иосифо-Волоцкой описи 1545 года иконописцев, в других документах обители Паисий не упоминается. На этом основании специалисты делают осторожное предположение, что автор состоял в местной братии. Помимо «Троицы», он же писал для Успенского собора икону Рождества Пресвятой Богородицы и надгробную икону князя Ивана Борисовича Рузского (+ 1503) вместе с его небесным покровителем апостолом Иоанном Богословом, а в Одигитриевской церкви «под колоколы» (погибла вместе с взорванной в 1941 году колокольней) расписывал царские врата и сень к ним.

Паисиевская икона – единственное, что история донесла до нас от первого каменного Успенского собора Иосифо-Волоцкой обители. К сожалению, от работы Дионисия почти ничего не осталось из-за многочисленных неумелых поновлений позднейших эпох. Лишь несколько мелких фрагментов и сияющий воздушный фон с исполненными синей темперой надписями свидетельствуют о былом великолепии. По описи 1545 г.2 икона находилась в позолоченном серебряном окладе, дополненном богатым убором с жемчужной «багряницей» и шитой пеленой с композицией Покрова Богородицы и образами святых. Как гласит пояснительная этикета возле иконы, образ экспонируется в процессе реставрации, так что надежда увидеть ее в близком к первозданному облике все же остается.

Еще одна перечисленная в монастырской описи 1545 года икона Дионисия из местного ряда соборного иконостаса — Успения Пресвятой Богородицы — сохранилась в датированной 1590-ми годами реплике. Первоначально список находился в «палатке» Успенского собора над местом погребения Преподобного. Создали его, скорее всего, для торжественного убранства гробницы после установления общерусского почитания святого игумена. Здесь можно увидеть излюбленное Дионисием и учениками его круга двойное изображение пречистой души Божией Матери – в руках Сына Божия и возносящейся на небеса в сияющей мандорле.

Из более поздних икон отдельного упоминания заслуживают три. Список Владимирской иконы Божией Матери все из того же местного ряда иконостаса прославился как чудотворный (об этом повествует особое сказание из хронологически третьей редакции жития Преподобного) и удостоился собственного топонимического указания: ныне эта святыня именуется Владимирской Волоколамской. Украшавшие кремлевский оригинал драгоценную корону и низанный жемчугом плат безвестный мастер скопировал красками. В музей из монастыря, как и другие иконы, этот образ попал в середине прошлого века с уже утраченной живописью короны. А жаль! Копия наверняка была точная, ведь изготавливал ее иконописец царских мастерских по заказу опричника Григория Бельского, более известного как Малюта Скуратов (в числе братии монастыря, кстати, в тот момент находился его отец, инок Леонид). Малюта вложил Владимирскую Волоколамскую икону в обитель в 1572 году.

Надгробный поясной образ Иосифа Волоцкого – ныне самая древняя из известных икон Преподобного. По монастырским описям он датируется в промежутке между 1572 и 1591 годами. А вот рама с 14 житийными клеймами от него сохранилась гораздо более поздняя: около 1697 г. ее создал ученик живописца Оружейной палаты Ивана Безмина Григорий Антонов. Теперь это едва ли не единственный из сохранившихся житийный цикл святого.

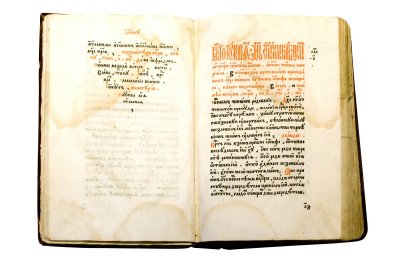

В библиографической части выставки подавляющее большинство экспонатов – либо книги, заказанные самим Преподобным, либо приобретенные монастырем по его благословению. Один из образованнейших монахов своего времени, преподобный Иосиф любил собирать книги и считал формирование обширной библиотеки главной задачей игумена обители. Как известно из исторических сведений, пришел под Волоколамск из Пафнутьев-Боровского монастыря в 1479 году он с десятью книгами, в середине же XIX века здешнее собрание насчитывало 1150 рукописных и старопечатных изданий. На выставке можно видеть древние рукописи, послужившие основой для этой коллекции. Все они украшены сложными орнаментальными заставками и инициалами, большинство сейчас хранится в Российской государственной библиотеке. Среди редких исключений – Трефологион на сентябрь – февраль, выпущенный Московским Печатным двором в 1637 году (в современном переплете). Это первое издание общецерковной Службы преподобному Иосифу Волоцкому (память 9/22 сентября), составленной, скорее всего, Патриархом Иовом. В собрание Музея им. Андрея Рублева оно поступило в 1972 г. из Калужского областного архива.

Выставлен здесь и «Вечный» Синодик Иосифо-Волоцкой обители на понедельник, среду и пятницу, написанный столетие назад. Он открыт на листе с родом Преподобного: после самого основателя обители здесь перечисляются его младший брат Вассиан (в 1506-15 гг. архиепископ Ростовский), родные дед и бабка (в монашестве Герасим и Мария), родители Иван и Марина (Иоанникий и Мария), младшие браться Акакий и Елеазар, племянники Досифей и Вассиан (Топорковы). В 1508-14 гг. московский Симонов монастырь возглавлял еще один племянник Преподобного – архимандрит Кассиан. Молитвы за всех родных чудотворца и поныне звучат в основанной им обители, и не только. А замечательная юбилейная выставка – очередной повод обратится к его заступничеству за Русскую землю перед Престолом Божиим.

Дмитрий АНОХИН

Выставка открыта до 15 ноября.

ПРИМЕЧАНИЯ

1Три описи Иосифо-Волоцкого монастыря XVIв. подгот. текстов и публ. Т.И. Шабловой. СПб., 2014. С. 30 – 32, 40, 115, 121 – 123.

2Там же, С. 31.

В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл в Иосифо-Волоцком Успенском ставропигиальном мужском монастыре обновленную экспозицию Музея Библии — единственного в своем роде культурно-просветительского учреждения в России. Выросшая из собрания Священного Писания митрополита Питирима (Нечаева), музейная коллекция формировалась трудами сотрудника Издательского отдела Московской Патриархии архимандрита Иннокентия (Просвирнина), после кончины которого эстафету приняла д.и.н. профессор исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Поздеева. Открывшееся после реэкспозиции публичное собрание музея заняло три зала: мемориальный памяти митрополита Питирима, «Библия в истории мировой цивилизации» и «Священное Писание и русская святость».

В музейных фондах — несколько редчайших изданий: Острожская Библия диакона Ивана Федорова 1581г., Первопечатная московская Библия 1663г., «Елизаветинская» Библия 1751г., Острожское Евангелие 1593г., Евангелия Московского печатного двора 1628, 1633 (с дарственной надписью царя Михаила Федоровича), 1648 и 1652 гг., московские и львовские издания Апостола XVII века.

16 октября 2015 г. 13:16