Мораль для робота Искусственный интеллект — одно из самых спорных явлений, связанных с развитием цифровизации в современном мире. С одной стороны, все мы ежедневно сталкиваемся с его проявлениями — смартфоны и голосовые помощники, обработка персональных данных, диагностика заболеваний и многое другое. С другой стороны, есть этические вопросы разработки и использования интеллектуальных компьютерных систем, которые до конца не решены и тревожат православное сообщество. Существуют ли перспективы создания машинного разума в обозримом будущем, какие цифровые технологии допустимы с точки зрения Евангелия, в чем действительно могут помочь умные роботы и можно ли доверять их выводам относительно человека, читателям «Журнала Московской Патриархии» рассказал руководитель рабочей группы Межсоборного присутствия епископ Переславский и Угличский Феоктист. PDF-версия.

14 декабря 2021 г. 15:00

От вас учения не приемлем Святому благоверному князю Александру Невскому не случайно отводится ключевая роль в русской истории. Его военные заслуги, талант дипломата и мудрость правителя на многие века определили вектор развития нашего государства. Пример святого князя и сегодня живет в наших душах и руководит нашими поступками. Это засвидетельствовал и немецкий историк Ф.Б. Шенк, на шестистах страницах описавший феномен исторической памяти о князе как краеугольном камне российского национального самосознания1. Раздроби этот камень — и пошатнется Россия. Вот и выискивают некоторые историки «неудобные факты» из жизни князя Александра, которые заставили бы усомниться в твердости его веры. PDF-версия.

14 апреля 2021 г. 16:30

Александр Слесарев: «От церковных расколов государство страдает не меньше, чем Церковь» Об истории церковных расколов написано немало книг — и художественных, и документальных, и научных. Уже больше века существует предмет «Расколоведение», который преподают будущим священнослужителям в духовных семинариях и академиях. В издательстве «Познание» выходит книга преподавателя Минской духовной академии Александра Слесарева «Расколоведение», в которой он разбирает саму суть этого явления в церковной жизни, показывает, какие формы раскол может принимать, дает анализ причин, ведущих к разрыву церковного единства. PDF-версия.

29 января 2021 г. 14:25

Бездомные верят в Бога и в собственные силы В рамках проекта «Исследование факторов, способствующих успешной трудовой интеграции и дальнейшей социальной реабилитации людей, оказавшихся на улице в результате трудной жизненной ситуации» (реализован в 2018-2019гг. Православной службой помощи «Милосердие» при поддержке Фонда президентских грантов, заявка № 18-2-016357) российские социологи опросили семь с лишним сотен подопечных московского «Ангара спасения». С помощью этого опроса они попытались выявить, как бездомные попадают на улицу, выяснить их отношение к благотворительной помощи и выделить наиболее перспективные пути их реабилитации и ресоциализации. О результатх своего исследования «Журналу Московской Патриархии» рассказали сотрудники лаборатории «Социология религии» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета руководитель исследования Дарья Орешина и Валерия Елагина.

17 июля 2020 г. 10:00

В Издательском Совете обсудили насущные вопросы взаимодействия Церкви с учеными-историками Первое после карантинных ограничений публичное мероприятие в Издательском Совете Русской Православной Церкви – всероссийская научная конференция «Церковь и историческая наука» - прошло под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента. На нем обсуждались актуальные и давно назревшие проблемы диалога представителей Церкви и профессионального сообщества ученых-историков.

2 июля 2020 г. 23:00

Борьба за людские души на пространстве интернета Ежегодный форум «Религия и мир», организуемый Союзом за содействие сохранению традиционных духовных ценностей «Христианский мир» при поддержке московского правительства, прошел в российской столице уже в четвертый раз. Международное представительство по традиции получилось весьма солидным: для участия в мероприятии прибыли делегации из Греции, Кипра, Сирии, Ливана, Иордании, Палестины, Израиля, Сербии, Болгарии, Словакии, Армении и Казахстана. PDF-версия

11 января 2019 г. 11:40

Научная конференция «Религия и русская революция» проходит в Академии народного хозяйства и госслужбы Вчера, 26 октября, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ открылась трехдневная научная конференция «Религия и русская революция». Это крупнейшее мероприятие в рамках светской науки, посвященное осмыслению влияния трагедии вековой давности на Русскую Церковь.

27 октября 2017 г. 14:50

Аттестат зрелости для светской науки Научную отрасль «теология» можно считать окончательно признанной в России. Первого августа прошлого года тогдашний министр образования РФ Дмитрий Ливанов подписал приказ об утверждении состава экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по теологии. Напомним: годом ранее, в октябре 2015 года, президиум ВАК при Министерстве образования и науки РФ одобрил паспорт научной специальности «теология», открыв тем самым путь к созданию диссертационных советов по этой дисциплине — совсем новой для светской высшей школы страны.

19 сентября 2017 г. 20:14

Состоялась презентация монографии «Колокольный звон Белой Руси: тысячелетние традиции» Этот объемный 460-страничный труд (Минск, Братство в честь св. Архистратига Михаила, 2015, с электронным приложением на двух DVD) – плод 15-летних кропотливых научно-исследовательских изысканий музыковеда-кампанолога кандидата искусствоведения Елены Шатько, предпринявшей титанические усилия первопроходца по систематизации, каталогизации и периодизации истории церковного звона в Белоруссии. Книга включает обширный обзор литературных источников и подробное описание методологии исследования, содержит данные по колокольному фонду белорусских православных церквей и судьбам колоколов в лихолетья прошлого века, знакомит с персоналиями сельских звонарей – хранителей местной колокольной традиции.

12 октября 2016 г. 23:59

|

ЖМП № 3 март 2019 /

7 апреля 2019 г. 22:16

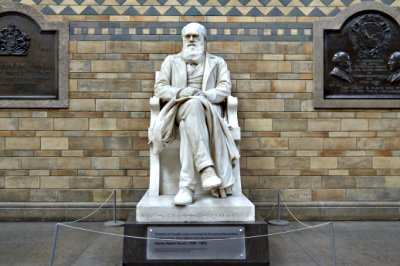

Теория эволюции и ее интерпретацияВ этом году исполнилось 210 лет со дня рождения основоположника теории эволюции и автора теории происхождения видов Чарльза Дарвина. Английский ученый на основании своих наблюдений и размышлений полагал, что биологические виды не являются неизменными, но изменяются под воздействием различных факторов. Из этого может следовать, что у человека и человекообразных обезьян мог быть общий предок. Это предположение до сих пор вызывает споры. Чтобы приблизиться к раскрытию этой проблемы, доктор философский наук Олег Давыдов предлагает взглянуть на нее под другим углом зрения, проанализировать, как происходило обсуждение теории эволюции и ее отношения к религии в публичном пространстве в XIX–ХХ веках. PDF-версия. Невозможно переоценить значение той революции, которую совершил Чарльз Дарвин не только в науке, но и в восприятии человечеством окружающего мира и себя в этом мире в целом. Теория Дарвина по сей день остается одной из наиболее острых тем: горячие споры вокруг нее продолжаются как внутри самих религиозных сообществ, так и в дискуссиях с представителями секулярных убеждений. Публичные столкновения критиков и сторонников дарвинизма периодически вспыхивают и затухают. К слову, сама идея противопоставить науку и религию возникла лишь в XIX веке. Между критикой и одобрением В ходе кругосветного путешествия на корабле «Бигль» (1832–1837) Дарвин собрал большой эмпирический материал о существовании видов живых существ. Вернувшись в Англию, ученый радикально поменял свои прежние взгляды на то, что живые виды являются неизменными. В основу своей теории об изменчивости видов он положил то, что назвал «трансмутацией», то есть постепенное накопление случайных изменений, морфологических различий строения организмов, что в ходе смены множества поколений приводит к изменению вида и появлению нового. Он не был первым, кто говорил о том, что виды меняются, но идею связи этих изменений с естественным отбором как основным движущим фактором эволюции Дарвин доказал с большой убедительностью: «Естественный отбор ежедневно и ежечасно расследует по всему свету мельчайшие вариации, отбрасывая дурные, сохраняя и слагая хорошие, работая неслышно и незаметно, где бы и когда бы ни представился к тому случай, над совершенствованием каждого органического существа по отношению к условиям его жизни, органическим и неорганическим»1. Естественный отбор, считает ученый, представляет собой процесс, в ходе которого особям с одними наследственными признаками удается произвести больше потомства, чем особям с другими признаками. Однако следует различать взгляды самого Дарвина и интерпретации, которые в значительном количестве возникли как при жизни ученого, так и после его смерти. Например, на сегодняшний день некоторые сторонники атеистического, антирелигиозного толкования теории эволюции отстаивают так называемый фундаменталистский дарвинизм. Тем не менее в мире ежегодно выходит большое количество богословских и философских книг, с большей или меньшей убедительностью показывающих, что правильно понятая теория Дарвина не противоречит христианскому взгляду на возникновение мира как творение Божие. Впрочем, думать, что какая-либо научная теория, включая теорию Дарвина, может опровергнуть библейский взгляд на сотворение мира Богом — значит не понимать ни христианства, ни науки. Вокруг теории эволюции, равно как и вокруг самой фигуры Дарвина, за два столетия непрерывных дебатов между теми, кто пытался использовать дарвинизм для критики христианского видения реальности, и их оппонентами сгустился плотный туман мифов и домыслов. Реакция христианских богословов различных конфессий и деноминаций особенно сильно проявилась в Англии. Ее диапазон простирался от восторженного приветствия до радикального отрицания теории эволюции. Изначально резкая критика в отношении теории эволюции, которой официально придерживалась Римская Церковь, к середине XX столетия сменилась на ограниченное принятие. Так, в знаменитой энциклике Папы Пия XII «В человеческом роде» (1950) написано следующее: «Нет противоречия между эволюцией и доктриной веры о человеке и его призвании, при условии что мы соблюдаем некоторые установки». Под установками здесь подразумевается принятие эволюции как серьезной и аргументированной гипотезы, которая имеет право на существование и обсуждение ее наряду с другими гипотезами. Такова природа научного знания, которое представляет собой постоянное развитие, в ходе которого не достигаются абсолютные и неизменные истины, но происходит конкуренция различных теорий, которые сменяют друг друга. Две теории Однако кроме католической реакции на дарвинизм была еще и протестантская, которая вылилась в два течения богословия — концепции «разумного замысла» и креационизма. Первая возникла преимущественно в англиканской среде, которая, как и вся Англия, переживала период веры в прогресс и способность человека упорядочить мир, воспринимаемый как великий механизм, как машина, разумно спроектированная и функционирующая. «Лишь Божественный часовщик мог создать мир, подобный идеально работающим часам»2, — утверждал в своей книге главный защитник такого богословия, английский философ и апологет христианства, отстаивавший разумный замысел в природе, Уильям Пейли. Он говорил, что тайна жизни подобна по своей форме часовому механизму и что каждый организм так сложен, что создан Богом напрямую. Конечно, это противоречило дарвиновской идее эволюции, но эта концепция «разумного замысла» в то же время разительно отличается от святоотеческого понимания Бога и сотворения мира. Для отцов Церкви Бог не был лишь проектировщиком, улучшенной версией нас самих, создающих некие вещи из подручного материала в соответствии с нашим разумным замыслом. Для отцов Церкви Бог — это бесконечный источник и Творец всего, что существует, жизни и ее цели. Такое, истинно христианское, понимание Бога и мира ни в коей мере не конфликтует с теорией эволюции, которая объясняет процессы, происходящие внутри творения. Теория Дарвина помогла избавиться от богословских заблуждений и подтвердить возвышенность и уникальность классической христианской доктрины творения. Книга «Происхождение видов» (издана в 1859 году) Дарвина отнюдь не великий атеистический трактат, как об этом часто говорится. Напротив, в ней содержатся намеки на то, что существование столь сложной и крайне разнообразной формы бытия, как жизнь, исключает ее случайное возникновение. Более того, сам Дарвин утверждал: христианство и эволюция не противоречат, а дополняют друг друга. В письме от 7 мая 1879 года он писал: «Мне кажется абсурдом сомневаться в том, что человек может быть одновременно и страстным теистом, и эволюционистом». Итак, ни сам Дарвин, ни его современники в середине XIX века не считали теорию эволюции несовместимой с христианством, но, напротив, полагали, что эта теория соответствует христианскому учению о творении и раскрывает его. Между тем начиная с ХХ века дарвиновская теория используется как главный аргумент против христианства. В свою очередь, христиане, отвергающие дарвинизм (теорию эволюции Дарвина), высказывают мнение, что она противоречит христианской идее творения. История конфликта Интересно, что истоки этого противостояния лежат в совершенно другом культурном и интеллектуальном контексте, очень отличающемся от контекста Англии XIX столетия, в котором возникла теория Дарвина. Корни идеи противостояния популярного дарвинизма и христианства лежат в американском протестантском фундаментализме начала прошлого столетия. В 1925 году в США фундаменталистские христиане-креационисты3, принадлежащие одной из бесчисленных в Америке протестантских групп, подали в суд штата Тенесси заявление, в котором настаивали на запрете преподавания в школах теории эволюции. Они считали, что теория эволюции несовместима с библейским рассказом о творении мира, который они понимали буквально. Против этих фундаменталистских христиан выступили светские интеллектуалы и общественные деятели, боровшиеся за светскость образования и считавшие, что светская мораль лучше, чем религиозные догмы. Таким образом, было положено начало конфликту. Теория эволюции стала лишь инструментом в руках двух противоборствующих социальных групп, которых не интересовала ее суть. Возникла искусственная оппозиция христианства и эволюционизма, которая не оставляла возможностей совмещения одного и другого, но предлагала только два взаимоисключающих варианта. По сути, это были две маргинальные секты — маргинальное христианство и маргинальный секулярный дарвинизм, которые своей активностью и скандальностью создали видимость изначального конфликта. В чем же состояла убежденность креационистов, которая была столь несовместима с эволюционизмом? Они были буквалистами в прочтении Писания и полагали, что все изложенное в книге Бытие — это буквальное, фактологическое, точное описание того, как происходило творение мира. Креационисты были убеждены, что шесть дней творения были шестью астрономическими сутками, мир существует не миллиарды, а шесть тысяч лет, и так далее. Креационисты считают, что Библия — это источник научных знаний, и пытаются доказать, что она предоставляет наиболее убедительные основания для научных объяснений процессов. Сопоставив такое буквалистское, исключительно современное, толкование с тем, как толковали Писание святые отцы, нетрудно заметить огромную разницу между таким буквалистским прочтением и аллегорически богословской полнотой толкований классической теологии. Отцы не читали книгу Бытие «научно» не потому, что науки в современном смысле в то время не существовало, но потому, что для них текст обладал несколькими уровнями смысла. И буквальный уровень не был единственным, но подчиненным аллегорическому. Таким образом, креационизм, который на сегодняшний день включает в себя большой спектр различных взглядов, не является традиционным, единственно возможным христианским пониманием мира. В опреленном смысле креационизм — это форма христианского понимания возникновения мира, порожденная реакцией отторжения от теории эволюции, поставившая под удар все христианство. Однако подавляющее большинство христиан всех конфессий и деноминаций сегодня все же отвергают креационизм как несоответствующий их традициям. Дарвинистские фундаменталисты Современный дарвинизм отнюдь не монолитное учение. В нем существует множество «конфессий», которые придерживаются разных взглядов на эволюцию и естественный отбор как основной механизм эволюции. В противостоянии с креационистами, не утратившими энергии и напора своей риторики на протяжении всего ХХ столетия, сформировалась еще одна группа, задающая тон в современных общественных дебатах, — дарвинистские фундаменталисты. Эти неодарвинисты, или дарвинистские фундаменталисты, продвигают популярно-упрощенную версию дарвинизма, превратив его из научной теории в универсальную философию. Подобного рода использование секуляристами и неоатеистами теории Дарвина в качестве «интеллектуального тарана» против христианства движимо желанием втиснуть эти идеи в заранее подобранные атеистические рамки. Их прочтение теории эволюции трудно противопоставить традиционному христианству, потому-то они борются не с христианской традицией богословия, которую не знают и не понимают, а с креационизмом, который тем самым и поддерживают. Согласно идеям одного из наиболее популярных современных представителей «нового атеизма» и фундаменталистского дарвинизма, английского эволюционного биолога Ричарда Докинза, эволюция — это универсальная характеристика реальности. Но проблема в том, что если эволюция на самом деле такова, какой она представлена в толковании Докинза и других ультрадарвинистов, то в реальности нет вообще никакой истины, в том числе и истины ультрадарвинизма. Остается лишь бессмысленное и бесконечное становление, уничтожающее саму реальность: когда не остается ничего, воцаряется абсолютное ничто. Идея чистого и бессодержательного становления опровергает сама себя, ибо в таком случае не остается никакого субстрата становления и абсолютное становление неотличимо от абсолютного ничто. Как и всякие радикалы, ультрадарвинисты разрушают именно то, на чем строится вся их концепция, — эволюцию. Ультрадарвинизм, таким образом, есть наукообразная форма метафизического и морального нигилизма4, исчезновения всяких ориентиров и стабильных форм, тот хаос, который в риторической форме был выражен Ницше. Но подрыв логических оснований самой научной теории не единственное следствие такой философии. Гораздо более масштабное следствие — это моральный релятивизм5, возникающий в результате веры в то, что люди — это всего лишь генные машины, а их поведение следует оценивать лишь с точки зрения успешности копирования генов. Но если мы воспринимаем науку ответственно, то видим, что всякая теория, включая теорию эволюции, не должна претендовать на абсолютную и универсальную меру всего. Теория эволюции — лишь одна из теорий, однако ее объяснительный потенциал применим лишь к части тварной реальности, а не ко всей реальности, и уж тем более не к объяснению Бога и Его замысла о мире. «Творение» как важнейшее богословское понятие, взятое в его наиболее точном, то есть радикальном и безусловном, смысле, не есть изменение, и поэтому эволюция как теория изменений в принципе не может относиться к богословию творения, метафизике тварного бытия. Но при этом эволюция может быть весьма полезна в применении к физическому миру, то есть фактическому существованию творения, которое по своей природе изменчиво. Именно поэтому следует защищать теорию Дарвина от дарвинистских фундаменталистов, стремящихся сделать из правдоподобной, но ограниченной по масштабам своей применимости теории универсальную объяснительную модель бытия. Тем не менее эволюционная теория может послужить для углубления христианского самосознания и понимания того, что христианство не существует в изоляции, как бы это хотелось представить некоторым христианским фундаменталистам или их атеистическим критикам, а является органичной частью мира со всеми его проблемами и чаяниями. Более того, теория Дарвина стала великим даром христианству, поскольку предполагает имманентность Бога природе и противостоит и «теории часовщика», и фундаменталистскому креационизму. Дарвин указывает на тайну связи всего сущего, того, что человек един со всем живым и неживым миром. Христиане с древних времен иногда впадают в искушение — думают, что природа человека радикально отличается от природы других живых существ, населяющих Землю, то есть считают человеческую природу не тварной, а божественной. Христианство же учит тому, что следует любить своих ближних во всей их полноте, включая материально-биологическую природу. Идея о том, что всякая связь с материальностью — это нечто вроде неизбежного унижения духовной сущности человека, возвращается всякий раз, когда из виду теряется универсальный характер тварной реальности. Дарвин же помогает избавиться от этого опасного заблуждения. Итак, христиане не отрицают истинности теории эволюции — современная наука располагает достаточным количеством данных, подтверждающих ее. Но вопрос состоит в том, полна ли эта теория и насколько она способна выразить сложность реальности и ее несводимости к простым схемам. Более того, эволюция дает возможность увидеть бесконечное разнообразие и динамичность жизни, указывающие на ее тварность. Эволюция, правильно понятая, помогает очистить и защитить традиционное богословское понимание Бога от бесчисленного множества опасных искажений, от нерефлексивного «приручения» Бога и подчинения Его человеческим представлениям. Кроме того, вредный и разрушительный для человечества миф о противостоянии науки и религии оказывается ничем иным, как философским заблуждением, не выдерживающим критики. Настоящую науку и настоящую религию объединяет то, что обе, не имея ответов на все вопросы, признают и преклоняются перед тайнами тварной реальности и Бога. Вместе, на мой взгляд, они должны защищать реальность во всем ее богатстве и красоте, в ее неисчерпаемости и вечной новизне. Примечания 1 Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. Л.: Наука, 1991. С. 81. 2 Natural Theology, 1802. 3 Креационизм (от лат. creare — создавать, форма creatio — создаю) — философско-теистическая концепция, зародившаяся среди христианских ученых, утверждающая происхождение вселенной, Земли, человека и всех форм жизни в результате творческого акта личного сверхприродного Абсолюта, Творца всего сущего — Бога. 4 Нигилизм (от лат. nihil — ничто) — мировоззренческая позиция, ставящая под сомнение (в крайней своей форме абсолютно отрицающая) общепринятые ценности, идеалы, нормы нравственности, культуры. 5 Моральный релятивизм (этический релятивизм) — принцип, согласно которому не существует абсолютного добра и зла, отрицание обязательных нравственных норм и объективного критерия нравственности. Давыдов Олег Борисович. Родился в 1985 г. в Хабаровске. Доктор философских наук, преподаватель богословия в Хабаровской духовной семинарии. Преподавал в различных российских и европейских университетах. Автор более 50 публикаций по различным философским и богословским проблемам. Сфера интересов: современное богословие, классическая метафизика, социальная философия коммунитаризма, богословская эстетика.

7 апреля 2019 г. 22:16

Также читайте:

HTML-код для сайта или блога:

|

Святитель Феофан Затворник и его богословское наследие В 2010 году Издательским советом Русской Православной Церкви была начата работа по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, в 40 томах. Этот проект не имел аналогов в церковно-издательской практике. Проделана трудоемкая работа по сбору сведений о жизни и деятельности святителя Феофана, которая нашла отражение в подготовке и издании «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского», дополняющей собрание сочинений. В этом году исполняется 130 лет со дня преставления ко Господу святителя Феофана Затворника (в миру Георгия Васильевича Говорова; 1815–1894). О первом опыте издания полного собрания творений русского святого «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, председатель Научно-редакционного совета по изданию Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. PDF-версия.

15 апреля 2024 г. 17:00

Протодиакон Владимир Ганаба 24.07.1934–26.11.2023 26 ноября 2023 года на 90-м году жизни отошел ко Господу клирик Троицкого кафедрального собора города Подольска протодиакон Владимир Ганаба.

11 апреля 2024 г. 16:10

Схиархимандрит Варсонофий (Радута) 01.09.1938 – 08.01.2024 8 января 2024 года на 86-м году жизни преставился ко Господу старейший клирик Оренбургской епархии схиархимандрит Варсонофий (Радута).

11 апреля 2024 г. 16:00

|